- 0

- 0

- 0

分享

- 一半在地文化,一半情绪共鸣:2024-2025文旅现象级案例盘点与解析(上期)

-

原创 07-17

过去两年,国内的文旅市场可谓热闹非凡。

一碗麻辣烫、一场相亲大会,甚至只是一条短视频,都能让一座小城一夜爆红。天水、开封、长春、唐山……一个个原本小众的目的地,因为独特的文化氛围、强情绪感知和高频社交曝光,迅速出圈,成了年轻人争相打卡的新晋顶流。

你以为这是“运气”,实则是文旅底层逻辑的彻底重构。

当下的旅行,早已不是“去哪儿玩”那么简单。游客关心的不只是风景,而是看风景时的心情。情绪共鸣、沉浸体验、社交分享、性价比和文化认同,已经成为决定去哪玩的核心因素。

一批现象级爆款的成功并非偶然,其背后都不是单点突破,而是在情感沉浸、技术赋能、商业重构、产业联动这四大维度上,形成了一套完整的“体验组合拳”。

本期内容,我们将聚焦2024-2025年期间走红的一批现象级文旅案例,探究其背后的底层逻辑,看看真正打动游客的,到底是哪一套“组合拳”。

01

“这么近 那么美 周末到河北”

一句slogan,撬动一省周末流量

2025年,“这么近,那么美,周末到河北。”这句魔性洗脑的文旅口号成互联网刷屏热词,从北方逐渐蔓延至全国和全球。

短短11个字,不仅登上各大热搜,还出现在北京地铁、朋友圈海报、旅游攻略、各大自媒体平台,甚至登上外网头条。

河北,原本在人们印象中略显“低调”的省份,凭借这句口号实实在在撬动了一整个省的文旅热度,完成了一场省域级的文旅心智重塑。

为什么它能火?

一句话口号的背后,藏着一次认知重塑

1.品牌口号统一心智,占领“周末旅游”垂类高地

在大城市打工人被高强度“内耗”裹挟之际,“周末去哪玩”成了新刚需。相比跨省长线游,省内周边游成为更多人高频消费的现实选择。

河北这波操作的厉害之处在于,不讲资源禀赋,不硬推景点,而是直接把“短途+性价比+周末+情绪逃离”这几个关键词打包,精准打进京津游客的心智:

“这么近”:把“便利”说得温柔又高效

“那么美”:留下期待空间,谁都想一探究竟

“周末到河北”:直接锚定短途周末出行场景

它不强调“河北有什么”,而是让你觉得“我现在就可以去,而且去一趟刚刚好”。当一个省/城市不再“卖景点”,而是贩卖“生活节奏”时,文旅就有了新的打开方式。

2.把“河北”变成一种“周末生活方式提案”

为了让口号落地成流量,河北形成了一套“整省联动”的系统工程。

- 以“季节游河北”等主题活动为依托,通过抖音、小红书等平台开展种草挑战、话题征集,补足短途游产品与用户体验。

- 号召自媒体参与“河北推荐官”活动,提供奖励推动多样内容生产,截至2025年6月,已有超过9000名创作者参与投稿,作品播放量超50亿。

- 河北各地市级文旅局积极响应,集体上阵,各出奇招。

- 配套推出高铁专线、短途专车、联票套票、联动优惠等机制,把“去河北”变得更简单。

这一系列操作不仅提高了曝光,还有效提升了河北文旅品牌的文化存在感与信任感,将一个地域省份,变成了一种周末生活方式的提案。

在碎片化传播时代,一句好口号就是一个超级锚点。有时候,把一句话说清楚,说得对,说得久,说得响,就是成功。

河北用一句口号,搭建了一种新的短途生活想象:易出发、低成本、松弛感、不凑热闹,还有点“跟风但不雷同”的小众感……而持续地围绕这句话构建内容生态、产品供给与用户互动,才是它真正“出圈”的核心。

02

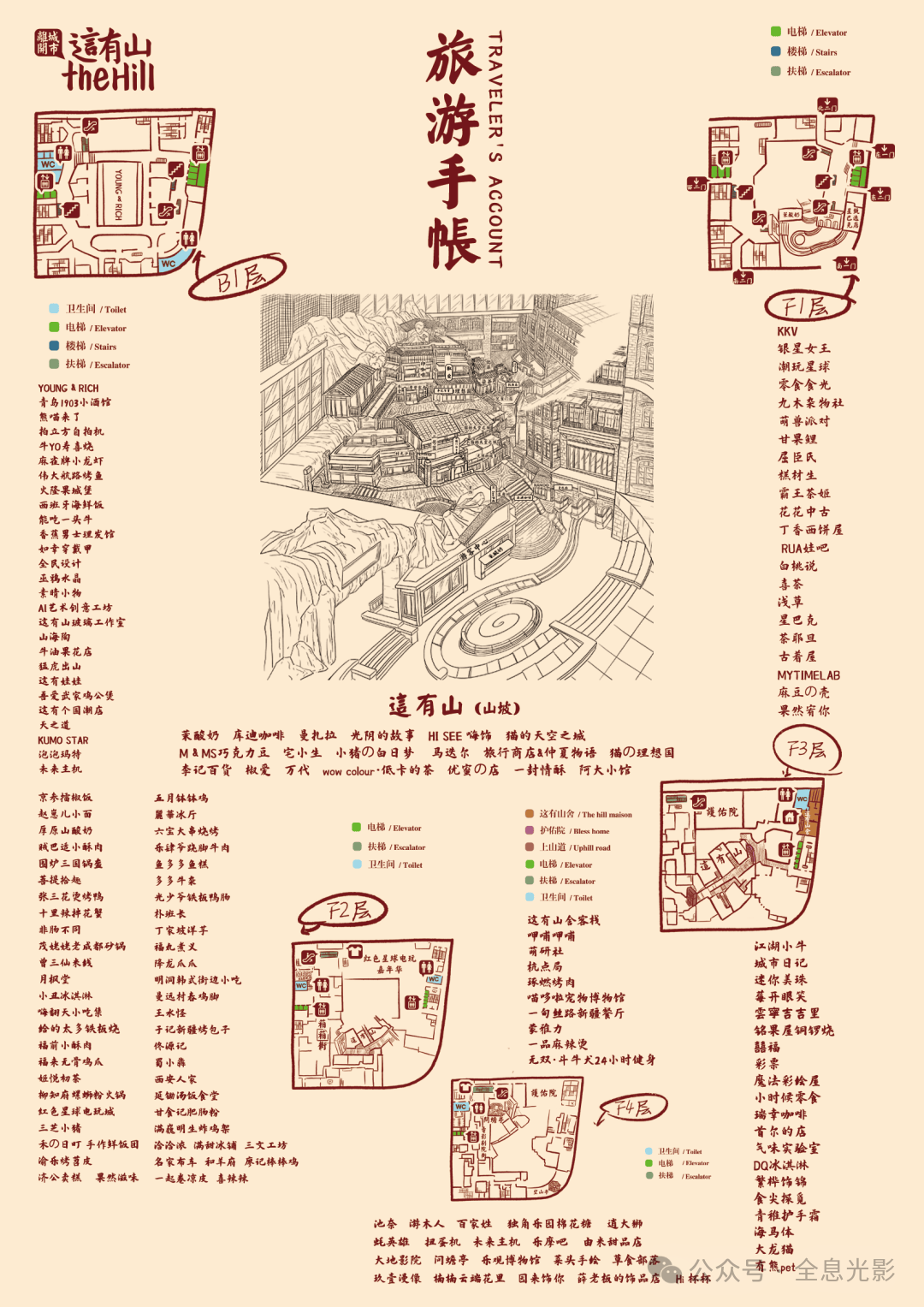

长春“这有山”

不是风景造爆款,而是情绪留住人

如果你最近刷到东北文旅,除了天水麻辣烫、哈尔滨冰雪奇缘,还有一个频繁出镜的新名字——长春「这有山」。

“这有山”不是一座山,但确实让长春“多了一座山”。

这是一个由老旧厂房改造而来的文旅街区,不靠山水、不依古迹,仅凭借强烈的情绪共鸣感、空间体验感和社交分享力,成为2024年最出圈的城市微度假目的地。

为什么它能火?

一场城市里“造山”的情绪革命

1.把一座山搬进城市中央

“这有山”坐落于长春市南关区,前身为长百商场,通过重新设计与包装,在7.36万㎡室内空间建造30米高的人造山体,以盘山式动线替代传统商场的扶梯,游客需徒步“登山”,沿途经过山洞、亭台、瀑布等景观,形成移步换景的探索式体验。

上山与下山两条主线路串联了200多个商铺,路径设计暗藏“寻宝”逻辑,显著延长了游客的停留时间。

2.把商城当成“景区”来运营

“这有山”最具想象力的地方,是将商业空间进行“景区化”运营。

山顶“问蟾亭”收取10元门票,附赠两枚许愿币,复刻传统祈福模式,体验感拉满;地标性雕塑“听山者”成为网红打卡地,摄影团队常驻、社交内容高频产出;全场运营以“微度假场景”定位,模糊了商场、景区、展陈空间之间的边界。

3.精准对位城市情绪需求

“这有山”爆红的本质在于空间背后的情绪锚定能力。在外部空间稀缺、生活节奏高压的城市语境中,它提供了一种“可以逃离却无需远行”的日常缝隙感,对年轻人来说,“这有山”是他们的情绪降落点,是精神出逃地。

在文旅场景不断演进的今天,“这有山”打破了商业空间的传统边界,成为“城市情绪容器”的新范本。它用场景化叙事激活线下空间、用松弛感链接年轻人、以内容驱动实现游客留存与社交裂变。

同时也为我们带来启发:不是每座城市都有山,但每座城市都可以有一处装得下情绪的空间。只要洞察对了人心,就能造出现象级文旅爆款。

03

唐山河头老街

“沉浸式演艺+烟火夜市”点燃城市夜经济

在大多数人印象中,唐山是工业城市、钢铁之城,但近年来,当不少城市还在苦思“夜经济怎么搞”时,唐山已经用一条老街,交出了一份融合烟火气与文化感的文旅答卷。

这条街,叫做河头老街。依托“沉浸式实景演艺 + 市井夜市”的组合打法,河头老街迅速成为河北夜经济的代表项目。2024年“五一”前后,凭借“国风演艺+夜市集市+互动巡游”持续刷屏,甚至被网友称为“北方版大唐不夜城”。

为什么它能火?

一街一剧场,讲好唐山自己的故事

1.一条街容纳百种玩法

河头老街的核心,是“人在演、街在动、你在其中”的参与感。

这里没有围栏、没有高门票,整条街就是一座开放式剧场,每天从傍晚至深夜,定时上演多个时段的沉浸式实景演艺。

“凤凰飞天”“唐王东征”等大型实景演出,水陆联动,震撼开场;百余种微演艺、街头快闪、NPC巡游,随时“撞戏”,随地“入戏”;水上市集、美食摊位、非遗美味,让人吃个不停拍个不停;互动装置、国风布景、潮流老车集等新场景层出不穷……节假日期间,还会举办“大唐之山百戏节”,打铁花、皮影、评剧、杂技应有尽有。

2.演出是开场白,烟火气才是主旋律

除了“国风演出+复古街景”,河头老街另外一个特点是扑面而来的市井烟火气。糖油饼、唐山麻糖、锅盔小肠、饹馇……几十种地道小吃让人边走边吃,边吃边拍,实实在在撑起整条街的“热度根基”,本地化的味觉记忆,成为夜市的情绪底盘。

非遗文创摊、汉服拍照点、互动NPC、水上花船、灯光水秀,微体验内容层层叠加,适配了不同的人群。

桥头、船上、河道、灯影……随便一拍就是氛围大片,河头老街夜游相关话题已成为各大社交媒体的热搜关键词,成为社交分享的天然素材库。

3.在地文化是最好的流量密码

河头老街并没有简单套用“盛唐风格”的视觉模板,而是在讲好“唐山自己的故事”这件事情上,下足了功夫。

唐山本就与“唐”有真实渊源。历史上唐太宗东征高句丽,曾驻兵于此,留下“唐王东征”的文化印记,也成为河头老街构建故事主线的重要来源。

这条街之所以叫“河头”,是因为项目地位于煤河与唐津运河的交汇处,煤河是唐山工业文明的起点,运河则承载了百年商贸记忆。

皮影戏、评剧、乐亭大鼓……台上的演员多数是唐山本地真实的非遗传承人,他们既是手艺人,也是讲故事的人,用最地道的表达方式讲述“唐山故事”。

河头老街的成功,不靠穿越滤镜,而是对在地文化的精准提炼与再创造。它让唐山这座老工业城市,拥有了属于自己的文化语境,也让每一位游客在沉浸唐风的同时,感受到“最唐山”的气质与温度。

04

泉州蟳埔村簪花围

她们头上的花,是顶流流量密码

如果说以往的文旅爆款更多来自“吃”“演”“逛”,那么蟳埔村的走红,则是一次被“美”唤醒的文化逆袭。

2024年初,赵丽颖的一组簪花写真在社交平台刷屏出圈,五颜六色的花饰盘绕在发髻间,少女头戴鲜花、笑容灿烂,配上古厝、蓝天和闽南海风,画面美得像一幅会呼吸的宋代仕女画。

泉州蟳埔村,这个位于福建泉州海边的小渔村,就此“破圈”。过去它是个以“蚵壳厝”“海女文化”闻名的小众渔村,如今凭一顶顶“鲜花头冠”,成了国内最火的非遗美学打卡地之一。

为什么它能火?

“她”经济时代的文旅破圈密码

1.精准击中视觉审美与情绪价值的双重需求

在社交平台深度影响旅行决策的当下,游客对旅游目的地提出越来越高的要求。视觉符号是否鲜明、审美氛围是否在线、情绪能否被治愈,均已成为打动游客的关键变量。

蟳埔村的“簪花围”,满足了这一切。一顶鲜花簪、一套大裾衫、一堵蚵壳厝背景墙,就能拍出极具“东方美人感”的视觉大片,迅速成为社交平台上的高频打卡内容。

蟳埔村的主角群体是“海女”——靠打渔、养蚝、卖花为生的女性群体,她们戴着花、挽着发髻、穿着蓝布衣,在日常劳动中展现一种朴素而坚韧的美。对于都市女性来说,这种柔美但不柔弱,传统但不保守,质朴却极有力量的气质,成为了一次情绪共鸣的文化触达。

蟳埔村的火爆,本质是击中了年轻一代女性对民族认同、文化参与、女性力量的心理投射,是“她”文化与在地文化的情绪链接。

2.把非遗变成每个人都能参与的体验

蟳埔“簪花围”原本是渔家妇女在婚礼、祭祀等重要场合中使用的传统装饰习俗,2008年入选国家级非遗。在大多数地区,类似的内容还停留在静态展示或舞台演绎。

蟳埔的做法则是,从“演给你看”转向“你来体验”。

几十元即可簪花换装、拍照打卡,“我也可以”的平视叙事,打破了非遗与普通人的距离感。村里也通过统一服务价格、引导拍摄动线、开发文创产品、举办簪花节等方式,建立起从文化体验到商业转化的闭环。

3.小场景也能激活大情绪

蟳埔村簪花围的成功,证明了爆款文化IP不一定依赖宏大叙事,小而美、柔而有力的“情绪型内容”同样具备高引爆力;传统文化想要“活”起来,关键在于能否被转译成现代语境下的互动语言,能否给用户提供“我能参与、我愿表达、我想分享”的机会。

这场关于“花”的走红,是一场属于女性的文旅逆袭,也是一次从民俗走进流行的文化觉醒。它让人们看见:文旅不止于风景,真正能留下来的,是一个人对文化的参与感与归属感。

05

上海博物馆 《最后的猫神节》

文化IP+剧本体验,博物馆秒变潮玩现场

在“沉浸式文旅”越来越卷的当下,博物馆如何破圈年轻人?2024年,上海博物馆以“埃及文明大展”为契机,推出主题剧本游活动《萨卡拉的秘密——最后的猫神节》,用一场带有任务线、NPC互动和换装体验的沉浸式探展,彻底刷新了公众对“看展览”的传统印象。

这场融合“展、演、游、拍、做”的文化剧本游,让古埃及文明焕发出奇幻张力,以极高的参与度和出片率,引爆小红书、B站、抖音等社交平台,成为新一代博物馆的创新代表。

为什么它能火?

一场“去展览化”的博物馆深度体验

1.文博剧本游,用故事激活观众的角色感

《最后的猫神节》以真实的古埃及神话和萨卡拉遗址为背景,从萨卡拉遗址、猫神庙、神明信仰等线索出发,设计出完整主线剧情。游客以“猫神祭司候选人”的身份进入展览,开启一场以任务推进的文化探索之旅。

展览空间被划分为多个剧情分区,包括“萨卡拉的秘密”“法老的国度”“图坦卡蒙的世界”等。每一处区域,都通过文物、故事、角色、任务有机串联,观众需要在展品中寻找线索、向演员获取信息、破解象形文字,最终完成“猫神节”的复兴仪式。

活动邀请了20余位专业演员,以互动演绎的形式在展厅内还原古埃及神职体系与王朝故事。游客将与NPC(非玩家角色)实时互动,获取剧情提示,解锁线索物品,主动推动剧情发展,真正实现“跟着故事看展览”。

剧本创作基于博物馆馆藏与埃及展览的真实文物,由展览团队与文化顾问共同设计,在故事逻辑与历史准确性之间取得平衡。所有任务与对话都指向展品,帮助观众在娱乐中理解文化,提升文物的知识转化效率。

此外,活动还配套探索手册、知识卡片、剧情道具及沉浸式周边文创,使全年龄段用户都能在观展过程中获得充分参与感与文化满足。

2.去展览化,游戏/表演/打卡/换装齐上阵

为了适配新世代用户的审美与社交习惯,《最后的猫神节》摒弃传统展览的展示逻辑,以“剧情+空间+视觉”三位一体的沉浸式体验结构,全面激活参观者的互动参与与分享欲。

高颜值场景布局。展览空间打造了多个视觉焦点——猫神宝座、神域光圈、神庙穹顶等,构建出浓郁的“埃及空间穿越感”,为用户提供极具氛围感的拍照素材。

角色沉浸式互动。拉美西斯二世、埃及艳后、猫神使者等角色由专业演员扮演,在展区内移动式演绎,为观众制造“偶遇感”和“剧情带入感”,推动故事节奏。

换装环节拉满仪式感。披风、面具、古埃及纹身贴等换装道具,增强观众角色代入的同时,也让整个视觉氛围更具沉浸感。

道具+任务机制。从专属船票、护符卡牌,到猫神测试站、手作魔法药水瓶,每一处的小细节都承载着剧情线索和仪式体验,增强文化参与的沉浸层级。

3.让手作魔法瓶成为“情绪”载体

当剧情临近尾声,《最后的猫神节》并没有选择传统的纪念品结束语,而是巧妙设置了一场可携带的文化记忆与祈福仪式——手作古埃及魔法瓶。在这个区域,观众变成一位炼金术士,亲手调配一瓶属于自己的“守护药水”。

薰衣草、洋甘菊、迷迭香、橄榄油……七大古埃及魔法配方,数十种植物精油、草药、晶石任意搭配,即可调制出一瓶蕴含祝福寓意的魔法瓶。

相比普通的文创商品,手作魔法瓶成为更具故事感的纪念品,将沉浸式观展的记忆、祝福与文化意象浓缩成具有仪式感的情绪载体,实现文化内化、情绪投射与个人记忆的三重绑定。

本期小结

重要的不是风景,而是看风景的心情

看完这五个案例,也许你会发现,这一届游客在变,他们不再满足“看什么”,他们更在意“我在这场旅行中,我能感受到什么、参与什么、留下什么”。从“这有山”的情绪空间,到“簪花围”的视觉文化;从“猫神节”的数字剧本体验,到“河北周末”的品牌整合……这些现象级项目,精准抓住了用户需求的新拐点。

真正让文旅出圈的,从来不是单一的风景或噱头,而是背后那套情绪共鸣+沉浸体验+社交场景+内容设计的组合拳:

- 情绪容器化:用空间装住人心,制造共鸣

- 剧本游戏化:让用户“玩进去”,深度参与

- 内容视觉化:每一处场景都能出片、能讲故事

- IP本地化:文化不再浮于表面,逐渐成为产品原型

- 小场景高共创:微体验+社交分享,形成裂变式传播

文旅的高光时刻,是用户理解力 + 内容创造力 + 场景设计力共同作用的结果。所以,文旅的3.0时代,拼的不是资源多,而是谁更懂得如何让用户“玩进去、拍出来、讲出去”。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号全息光影 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。