- 0

- 0

- 0

分享

- 数字光影艺术+沉浸式冥想,能否撕开百亿艺术疗愈市场的口子?

-

原创 2025-07-10

在精神健康成为新消费领域关键词的当下,艺术不再只是欣赏的对象,而正在成为疗愈的通道。冥想、静修、光影装置、声音治愈、色彩疗法……多重身心体验交织的“沉浸式艺术疗愈”正悄然崛起,并快速扩展至企业办公、美术馆、医疗康养、机场候机等多个场景之中。

来自中国的艺术科技团队GEEKSART极客艺术,正在以数字光影为媒介、冥想为载体,试图切入这一快速增长的百亿潜在市场。尽管他们的作品和方案还在逐步实验测试中,但或许能给庞大的艺术疗愈市场撕开一道新的突破口。

#01

以光影疗愈潜意识

GEEKSART启动数字艺术疗愈工作坊

自2024年第四季度起,由DNA智能交互设计国际实验室、GEEKSART极客艺术团队、HI设计、光流实验室联合发起了一个创新项目「光影艺术创造力体验工作坊」,致力于打造光影艺术创造力体验场域。

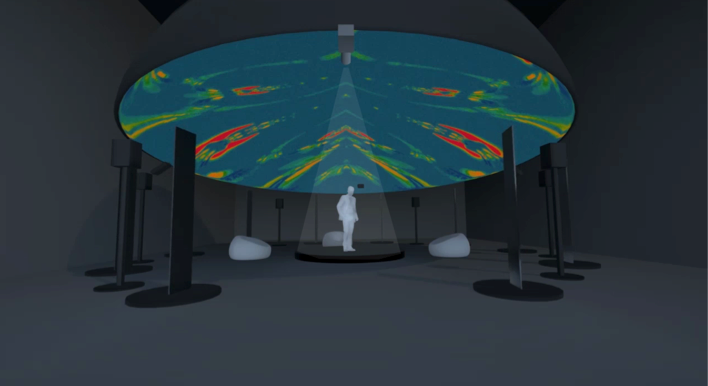

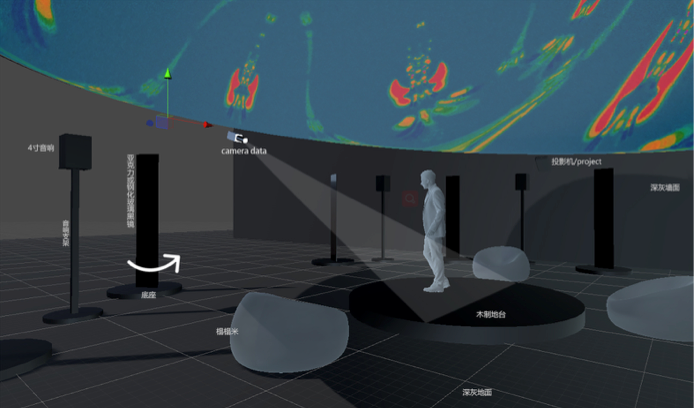

这一项目聚焦于数字光影艺术与冥想疗愈的深度融合,旨在通过数字技术构建多感官协同的体验空间,以冥想为入口,激发观众的感知力,引导其触及更深层次的内在意识。同时也为从业者、艺术与设计领域的学生以及对光影艺术疗愈充满好奇的参与者提供一个深度学习与互动交流的平台。

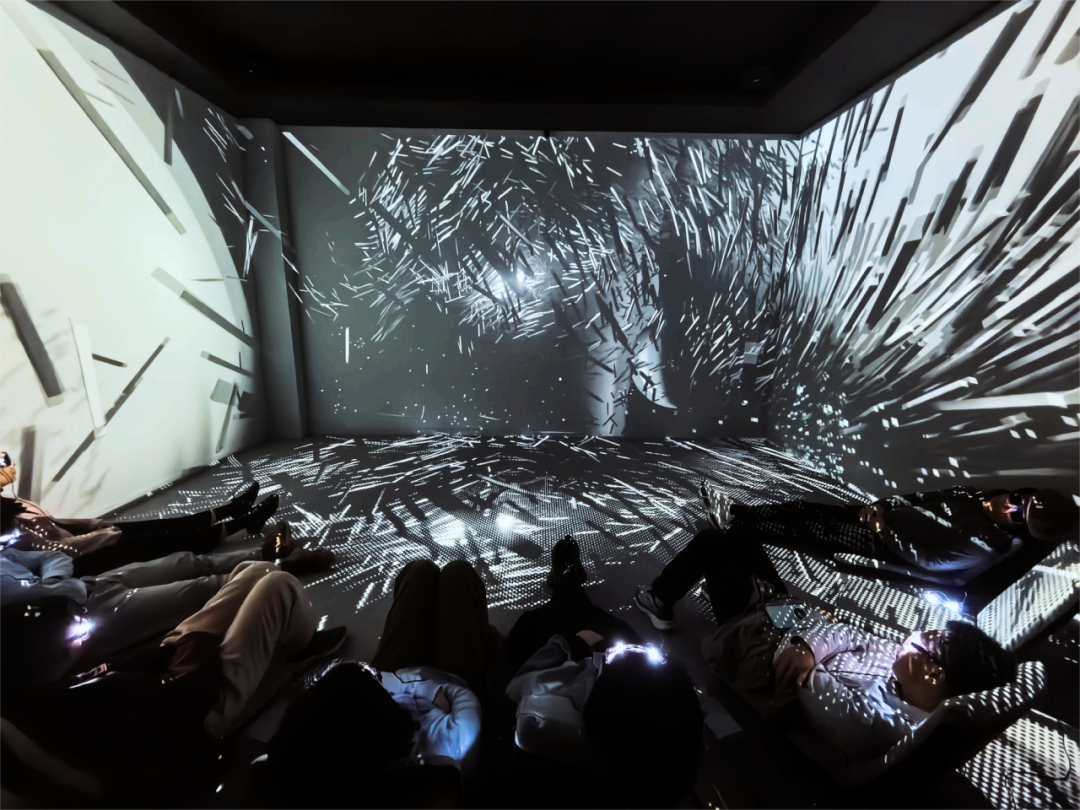

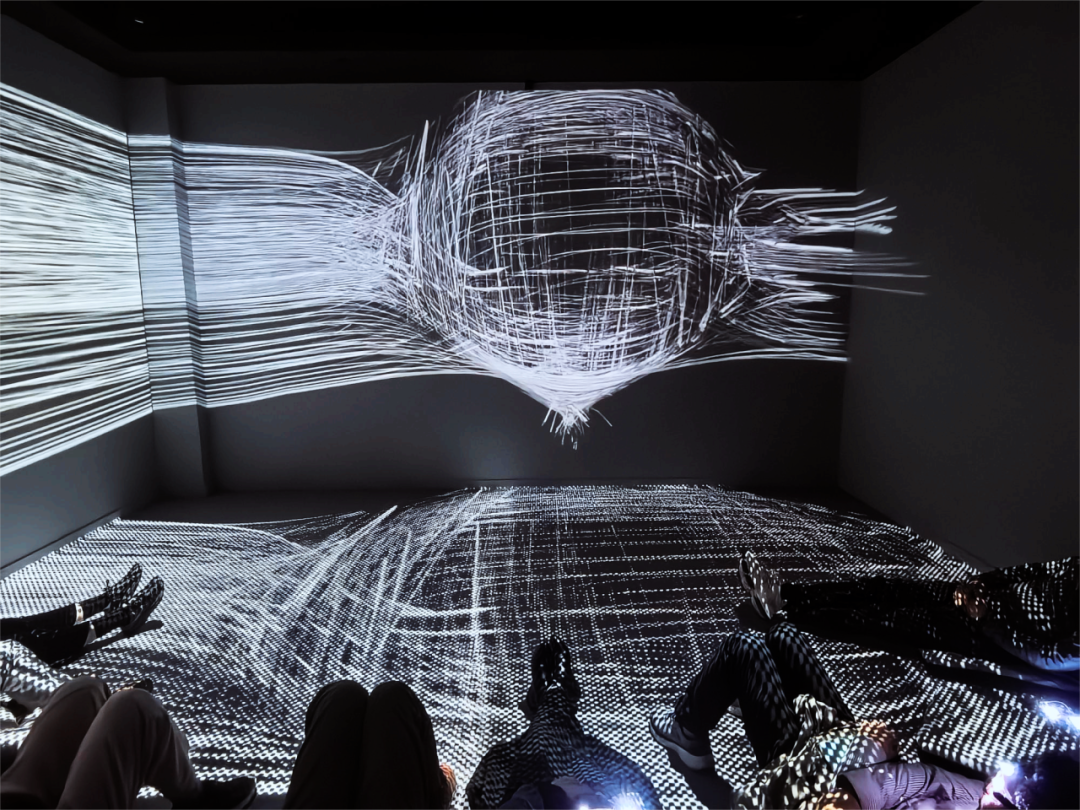

▲ 数字光影疗愈工作坊 © GEEKSART

工作坊的开启并不是心血来潮,而是GEEKSART多年来在光影疗愈方向的深度思考和积极实践。

最近几年,依托新媒体编程、穹顶空间、交互装置、声音设计与色光疗法,GEEKSART多次在不同的数字媒体艺术项目创作带有光影疗愈元素的作品。最具代表性的作品包括《宇宙之瞳》《无我》《世界尽头遇见光》,三者皆通过算法生成的光影语言打造出观者进入冥想状态的视觉场所,并辅以压感互动装置与脑波反馈机制,推动参与者进入深度放松与心理复位。

《宇宙之瞳》以穹顶Mapping形式呈现数学与艺术的交汇之美,光影与声音在空间中产生共振,打破既有的知觉模式,引导观者从理性认知滑入潜意识的流动之中,进入一种思维减弱、感知放大的冥想状态,实现身心的全面舒缓与修复。

《无我》则通过编程生成不断变幻的灯光结构,配合水雾构建出如梦似幻的空间场域。观众置身其中,在感官失焦的状态下,感受内在的静默与方向感的解构,在迷雾中松动精神的紧绷,触及“无我”之境,唤醒被遮蔽的内心情绪。

参与者普遍反馈,这是一场真正能够“深入自我内在世界”的感官之旅。更有观众在体验结束后,主动以绘画、文字或身体动作的形式进行表达,作为一种潜意识输出的过程,呈现其疗愈之后的心理转化。这种由“被动观看”向“主动生成”转化的机制,正是GEEKSART所倡导的数字艺术新路径,艺术不止于美学的呈现,更成为意识转化的媒介,精神疗愈的载体。

#02

“艺术疗愈”赛道正热

国外先行者的数字艺术冥想实践

随着心理健康问题日益受到全球关注,精神经济也逐渐成为资本与产业竞逐的焦点。在后疫情时代,城市人群普遍面临情绪焦虑、专注力下降与精神倦怠等“亚健康”状态。在这样的背景下,艺术疗愈作为一种融合感知美学与心理放松的体验方式,正迅速走热,成为一种介于心理咨询与艺术观赏之间的温和疗愈通道。

艺术疗愈之所以成为新趋势,正是因为它不具备传统医疗所携带的“病理标签”,却又比纯粹的艺术欣赏更具参与感与身心效能。它为人们提供了一种既轻盈又深刻的自我修复方式。

多项研究早已证实,冥想有助于减压、增强专注力并改善情绪状态。全球冥想者已突破5亿人,其中超过70%的人坚持练习两年以上。在企业层面,Apple、Google、Facebook、Nike 等国际公司早已在办公空间中引入冥想模块,用以提升员工心理健康与工作效能。

在国际范围内,众多艺术机构与科技团队也在积极探索“光影艺术 + 冥想”的跨界融合路径。纽约的 FREQUENCY 由跨学科团队打造,结合360°穹顶投影、灯光交互与神圣几何构成的空间结构,融合声音疗法、数字艺术与冥想引导,营造出一个前所未有的多感官沉浸式疗愈场域。

纽约设计事务所 Office of Things 发起的“沉浸式空间”计划,则面向现代写字楼场景开发模块化微型冥想空间。这些“内在建筑”不是传统意义上的功能室,而是利用色彩、光线、声音等感官元素,在紧张的工作节奏中为人们打开一个可以短暂逃离、精神回归的缝隙,重塑办公空间的感知边界。

与此同时,在伦敦、赫尔辛基、芝加哥、旧金山等国际枢纽机场,越来越多的“冥想舱”开始出现在候机大厅。这些新型感官舱体通过预约制为旅客提供静谧、私密的冥想空间,帮助人们在高压旅途中获得情绪平衡和精神复位。

无论是企业办公、美术馆、机场还是疗愈机构,它们共同在回答同一个问题:如何以科技与艺术为媒介,激活人类感官系统,与潜意识世界建立更深层次的连接?在这一探索中,“科技 + 艺术”成为感知方式的再发明。当沉浸感逐渐取代静坐冥想成为主流入口,艺术疗愈正以更加开放、低门槛的形式进入更多人的日常生活之中。

#03

数字光影 VS 传统疗愈

差别与优势

随着科技与艺术的深度融合,数字光影疗愈作为一种新兴体验方式,正在逐渐展现出区别于传统疗愈路径的独特优势,成为现代人探索内在平衡、实现情绪重构的重要途径。相比瑜伽、芳香疗法、音乐疗法及心理咨询等传统方法,数字光影疗愈以其沉浸感强、体验深入等特点,正在快速走入公众视野。

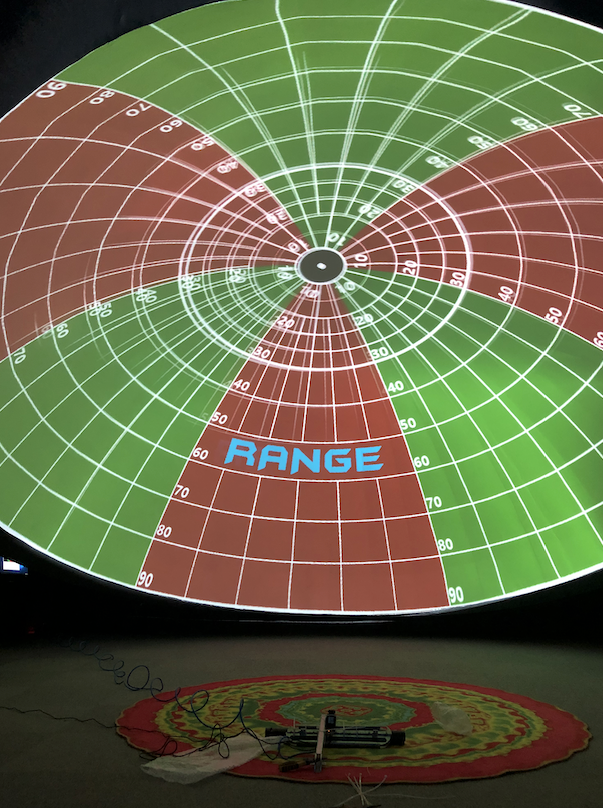

首先,两者在介质与感官路径上的差异十分明显。传统疗愈主要依赖身体动作、语言引导或手工创作,强调人与人之间的互动以及持续性的训练过程。而数字光影疗愈则以视觉刺激、声波频率、算法生成的图像与交互装置为核心媒介,通过新媒体艺术技术打造出完整的沉浸式感官环境。穹顶投影、环绕音效与可感应互动界面,帮助观者无需任何前置训练,也能快速进入放松与冥想状态。

其次,两者在操作方式与可复制性上也展现出本质差异。传统疗愈往往依赖专业导师进行个别引导,过程具有一定的专业门槛和服务成本。而数字光影疗愈则更多依赖系统编程与算法自驱动的内容生成机制,用户可自主进入、自由探索,极大降低对人力资源的依赖,同时提升标准化部署与跨场景复制的效率。无论是个体私享,还是群体共享,其体验形式均具有高度的适应性与扩展潜力。

▲ 观众体验 GEEKSART 作品 「宇宙之瞳」

在文化语境方面,传统疗愈多源于东方哲学或宗教体系,虽然具备深厚的文化底蕴,但对某些用户而言可能存在认知壁垒。相比之下,数字光影疗愈以其兼容科技、人文与当代表达的多重语义,构建出更为开放与包容的体验系统,适配不同文化背景与审美偏好的用户群体,使冥想与情绪调节变得更加普及和易于接触。

更重要的是,实验研究已证实其在心理健康领域的积极成效。在日本东京不动山控股公司进行的一项实验中,受试者在沉浸式冥想环境下,心率和脑电图数据显示,头脑能够快速且安静地放松,压力得到显著缓解,身心健康得到改善。这种以视觉和声波为核心的沉浸式环境,能够强化人们更客观、平和地看待自身与周遭,展现出数字光影疗愈在促进心理健康方面的巨大潜力。

总体来看,传统疗愈以其人文深度与文化传承,为系统性成长和长期修复提供了稳固路径;而数字光影疗愈则以其科技驱动、艺术赋能、低门槛高体验感的特质,为当代人在碎片化日常中寻求快速调节、情绪复位与潜意识唤醒,开辟出了一条极具未来感的新路径。

#04

沉浸式冥想艺术空间

在水泥森林中捍卫一方精神净土

多年来,GEEKSART 极客艺术持续深耕于数字艺术前沿,以技术与感知为双翼,探索艺术与意识的全新维度。“沉浸式冥想艺术空间”的推出,正源于其对行业演进的深刻洞察。在高速运转的城市生活中,情绪调节与精神慰藉已然成为新兴消费趋势的核心。人们的关注焦点,正从“多巴胺式的欲望刺激”,转向“内啡肽式的情绪抚慰”。这不只是一场关于冥想空间的实验,更是一种跨越科技、文化与社交维度的当代生活方式提案。

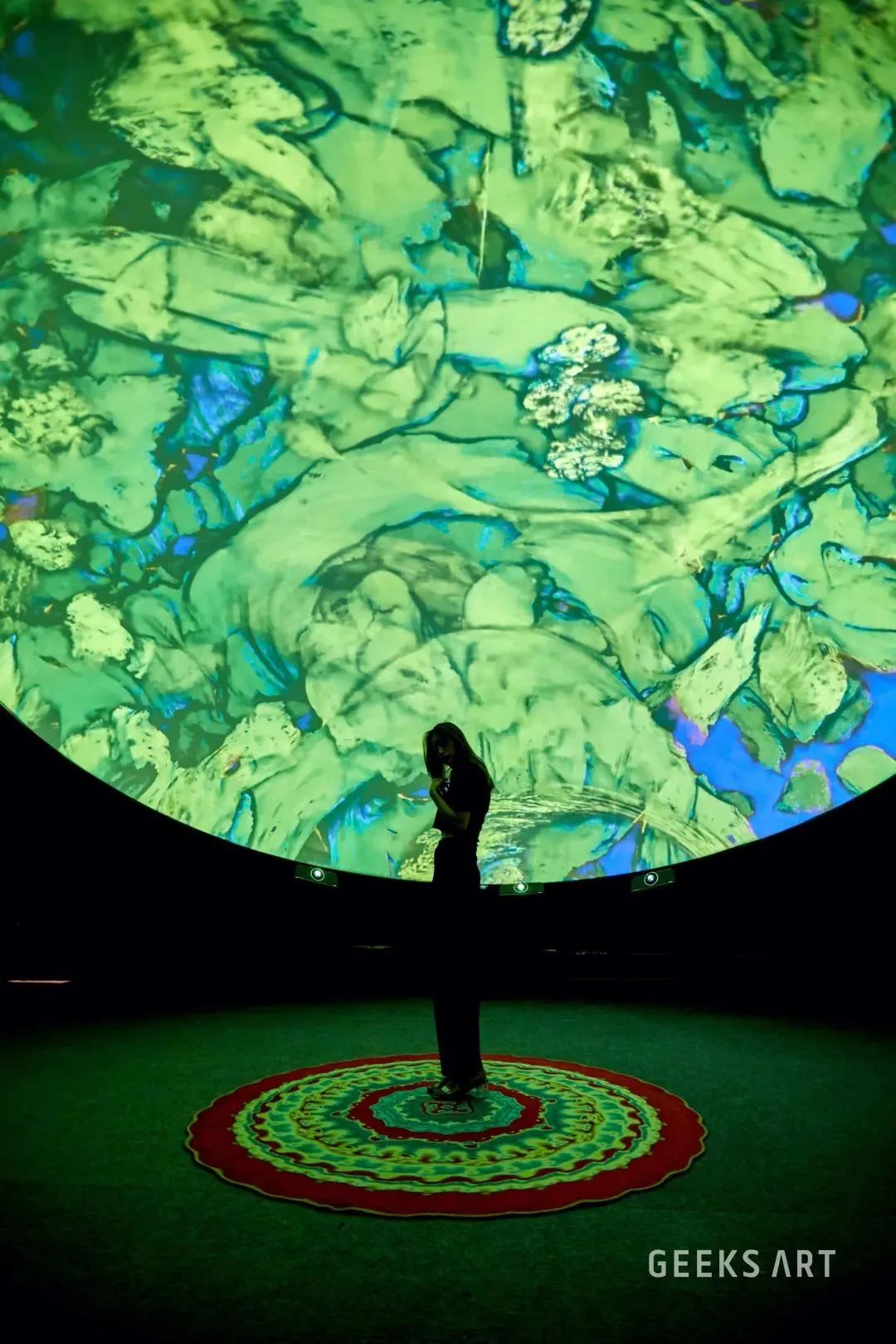

▲ GEEKSART 「绿美广东-青山无尽」

项目构建了一个融合自然意象、艺术审美与宇宙想象的多场景数字体验系统。针对都市高压人群与探索型体验者,精心设置多个主题模块,以满足不同的冥想情境需求。每一类主题配备多维调节选项,数百种沉浸组合,使每一次冥想都成为一次独特的感官旅程与精神漫游。

▲ GEEKSART 「绿美广东-青山无尽」

空间交互亦是本项目的核心亮点之一。通过穹顶投影、压感触发与多人场景共振机制,观者的身体动作可直接唤起视觉与声音的变化,强化沉浸感与参与感;而多人同场参与所引发的能量联动,则进一步唤醒潜意识中隐藏的秩序。借助量子光波、神圣几何与数学分形构建的视觉系统,这不仅是对技术边界的拓展,更是一种通往宇宙生命连接的艺术表达,赋予公共空间、展览现场与品牌体验独特的精神内核。

以科技激活感知,以美学促进疗愈,以空间触发连接。“沉浸式冥想艺术空间”正在定义一种新的艺术语言:当色光、算法与交互成为打开潜意识通道的钥匙,艺术不再只是观看的对象,而成为连接感知与科技的桥梁,照亮人类通向内在宇宙的路径。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “GeeksArt” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。