- 0

- 0

- 1

分享

- 2025文旅营销观察:七大趋势、三点经验

-

原创 2025-08-06

总有新的网红城市在诞生,但少有一个城市能一直长红。

23年底,我们盘过一次文旅营销。当时因野性消费走红的网红城市们,做的更多的还是被动接住“泼天流量”。

而今,年消费5.75万亿元的国内文旅市场,又变了个样。

一方面,当更多小众城市开始因一部剧、一个游戏、一个网络热梗、一条短视频切片成为网红城市,文旅好像越来越“不受官方控制”了。

但另一方面,深入做体验、积极造IP,拍广告、蹭热点、搞social,各地文旅一派争做“文旅品牌”的劲头,文旅营销的策略和思维都更上一层楼了。

深入观察近一年的文旅热点,本文总结7个文旅营销新趋势:

1. 快娱乐+慢文化协同,文旅产品体验升级

2. 文旅文创谷子化、玩具化,加持情绪价值

3. 文旅内容品牌化,宣传片不再单纯拼资源

4. 文旅传播向社媒转移,官方账号卷起来了

5. 造梗、听劝,文旅营销主动打入评论区

6. 从被动借势到主动破圈,文旅跨界更纵深了

7. 从城市形象、文化内容着手,文旅IP更落地了

以下。

文旅营销里的新气象,也有品牌营销的新启示。

01

文旅体验内容化

快娱乐,慢体验,旅行就是要尽兴着玩儿

文旅的本质,就是一种体验性消费。

和线下商业一样,文旅也需升级体验。更长久地留住消费者,才能获得更持久的消费。

当千篇一律的“历史文化街区”、“XX千古情”逐渐被年轻人抛弃。各地文旅也开始对文旅资源进行再开发,深入做起了“体验经济”。

其中有2个比较明显的趋势。

◆ 向乐园抄作业,提升“情绪价值供给”

无论是外来的迪士尼,还是本土的欢乐谷、长隆,人潮如织的文化乐园,既是城市文旅的一部分,也是文旅年轻化的样本。

近一年,很多文旅项目进一步“乐园化”:将传统文旅与乐园模式结合,为游客加注沉浸式情绪体验。

泉州文旅与蔡国强联动,文旅+烟火大会,点燃浪漫惊喜;

大唐不夜城的古风俊男、靓女,敬业NPC,直戳少女心;

贵阳文旅出圈的民族团结大巡游,民族文化游行辅之以抽象元素,仪式感和话题感拉满……

当景区里塞满了情绪价值,过去当走马观花的旅游,而今也有了“逛着玩儿”的体验值了。

◆ 向城市文化扎根,打造“城市人文体验”

向外学经验,向内“做自己”。当国潮席卷消费,在地的、传统的成了流行的,打造在地化的慢体验也成了文旅“留人”的一大方向。

一方面文旅项目更加结合地方特色了。

民族巡游发挥了贵州的多民族文化特色;凭借“王婆说媒”出圈的万岁山武侠城,则将开封府的宋文化开发全面,豫剧、打铁花、非遗夜游、武侠剧目……俨然一个“沉浸式大宋文化游园会”。

同时,“官方推荐”的旅行路线更注重文旅热点与本地特色的融合。

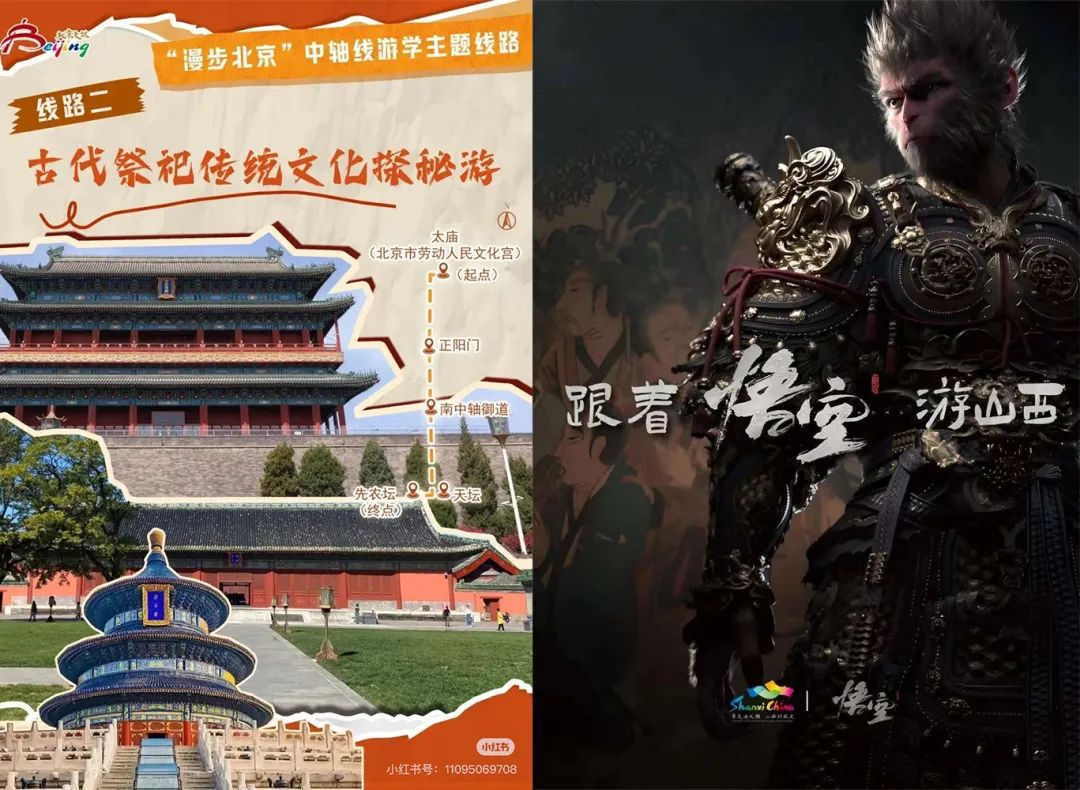

比如“北京中轴线”申遗成功后,北京文旅官方推出的5条“漫步北京”中轴线游学主题路线;山西文旅则靠着《黑神话·悟空》的热点,3条 “跟着悟空游山西”主题路线,突显三晋大地的土木华章……

当抽象的历史、民俗转化为现代人能感知、能参与的鲜活故事,游客“打卡”的同时,也获得了某种文化交互与共鸣。而这,也正是城市文旅的品牌价值所在。

02

文创产品谷子化

集邮+玩具,让文创成为一种情感代偿

对文旅营销而言,文旅文创既有周边属性,本身也是产生商业价值的文旅产品之一。

文旅文创的卷,在故宫文创火起来的那些年,就早有其事。而今,情绪经济大势成风,文旅周边也渐渐卷起了谷子式的“无用之美”。

最显著的是,具有集邮属性的冰箱贴和带有情感仪式的毛绒玩具,作为旅行手信的存在感越来越高。

◆ 冰箱贴的集邮

文旅冰箱贴正成为一种新的流行商品与文化符号。

以博物馆为先锋。山西博物馆、国家博物馆、河南博物院的冰箱贴,凭mini版文物的精美复刻圈粉;南京博物院的冰箱贴能长草,西藏博物馆的冰箱贴可插花……

各大景区同样努力。苏州的冰箱贴有落花白墙的江南味、有园林花窗的光影效果;大雁塔的冰箱贴能点亮夜景、青海的冰箱贴还能装下高原湖泊……

厘米见方的冰箱贴上,文化性和故事性,带来收藏价值;抽象和趣味设计,加持社交符号。疯狂购入的旅游特种兵们,甚至上演现代版“买椟还珠”——冰箱不够贴了,再买一台吧。

◆ 玩具的情绪抚慰

jellycat化的毛绒玩具,也成了各地文旅包装治愈感的情绪马甲。

玩具化的文创周边能戳中大小孩的心,不光是形象可爱,还在于其中的情绪代偿。比如武汉文旅很是出圈“蒜鸟”,搭配方言谐音梗,对齐打工人心态。

把大人当小孩哄,“过家家”的仪式感也是加分项。陕西博物馆卖“肉夹馍”,会问肥瘦程度;苏州的“大闸蟹”则是先沥水称重、再以绳子绑好结,防止螃蟹“越狱”……

情绪主导消费的年代,有趣、有梗、有颜值正代替“有用”,让玩具化的文旅文创,呈现出一种“很懂年轻人的美”。

03

文旅内容品牌化

不拍文旅宣传片,拍品牌形象片

宣传触达的是人群,内容触达的是人心。

随着文旅行业的品牌意识逐渐提升,城市宣传片也渐渐褪去“宣传”感。以树立地域特色、链接年轻人群为目的,城市宣传片变得好看、好玩起来。

最明显的是内容质量升级了。像新疆文旅为约克干古城拍摄的《美好》。大制作下,南疆古城的神秘又绮丽,打开了文旅宣传片的审美天花板。

与此同时,城市宣传片也明显更鲜活,更懂年轻人的内容偏好、情感需求了。

◆ 轻巧玩梗,城市宣传片幽默指数飙升

各地文旅在城市宣传片中玩梗、整活,为与年轻人拉近距离使劲浑身解数。

最近的例子就不少。

扬州文旅从“洗浴之城”的梗上找切角,上演毛巾上的敲击乐;

邯郸文旅由文旅局长的“郑重道歉”开场,官方整活,秀一把好吃、好玩、有文化的河北凡尔赛。

邯郸文旅宣传片

对城市文化“玩梗式”解构,文旅内容的网感与活人感,让官方表达也能融入年轻人的话语圈。

◆ 情绪落地,文旅内容向个体价值倾斜

在情感表达的一侧,另一种内容趋势,是以社会情绪为锚点,挖掘城市精神、树立地域特色。

前两年,江西浮梁“一瓷茶的闲情”,禾木文旅“窝在雪里过冬”,就有这样的叙事倾向。

今年看,以快手与大同、烟台、保山等合作的“500个家乡”为代表,小切口的文旅内容已蔚然成风。

“大同不争”、“烟台自在”、“保山不恼火”……虽侧重点各有不同,但都以情绪为卖点。素未谋面却自在舒适的“第二故乡”,为小城文旅融入情感想象。

【500个家乡】之《保山不恼火》

而整体看,无论异域风情的陌生感、还是小城人文的亲切感,文旅传播显然越来越有沟通思维:

不再单纯秀旅游资源,而是回应年轻人的内容偏好、情感动向。

反过来,更强调故事性而非功能性的自我叙事,对旅游资源欠缺的小城文旅,无疑也是更投巧的自我品牌定调。

04

文旅传播社交化

不官方的官方号,以发疯的方式做社交传播

一个梗带火一座城的当下,文旅传播的方式显然已经变了。

近几年,各地文旅都在将宣传阵地向社交平台倾斜。抖音、小红书上“不官方的官方号”遍地开花。河南文旅、河北文旅、浙江文旅、辽宁文旅等更以极接地气的社媒运营,圈粉不少。

而随着更多官号入场,近一年,卷起来的文旅们,又进一步升级了社媒玩法与运营策略。

◆ 用抽象的方式蹭热点

话题敏锐度依然是流量密码,但当大家都在蹭热点,越是好玩的热点响应,越能真的助官号出圈。

“搞抽象”就是一种策略。5G冲浪的文旅官号,蹭热点的方式越来越不正常了。

比如去年“北京到底有啥在啊”成为年度热梗。北京文旅的借势发挥虽合理,但新疆、重庆文旅等拐弯抹角蹭热度的,更是讨巧地拿捏了话题热度。

◆ 用活人的方式做运营

被“00后接管”后,日常运营中的“人感”流露,也为文旅官号圈粉。

有的发挥e人本色,用抽象的语言与打工人互动、用玩梗的方式为乐子人递瓜,精神转态很是美丽。还有的致力于打入评论区,或参与话题互动,或接受消费反馈,随叫随到,十分接地气。

“活人感”的社交祛魅,让文旅官号在流量之外,一定程度做到了与年轻群体的情感同频。

◆ 用品牌的方式做社媒

“发疯”正在成为一种跟风。废话文学、发疯文学、猫meme……网络内容的复制粘贴日益泛滥。

为跳出跟风的怪圈,部分官号也开始尝试打造账号特色。比如@河南文化与旅游厅,虽然搞抽象、蹭热点也没落下,但日常更新却多聚焦“中原文化”展开,这也是其位列抖音省级文旅粉丝量TOP1的一大原因。

说到底,抽象、发疯都是实现社交触达的方式。“皮下”有趣的灵魂,能让人显得亲切;而深刻的内核,才是吸引人长期交往的关键。这,也是社媒运营体现品牌力的所在。

05

文旅营销UGC化

主动造梗、积极听劝,与消费者共创

透过社媒热点看消费心理,抽象、发疯的背后,是年轻一代的情绪反叛。

表现在消费上,就是年轻人愈加强调自我主体性了。所以,文旅开始进入买方市场;文旅官方也因此日益重视对公众意见的主动接纳、积极响应……

文旅传播的社会化也由此而来。

除了如前所述以“00后运营”的身份与年轻人打好关系,各地文旅也在着力从UGC里发掘传播话题、文旅需求,与消费者主动建立连接。

◆ 自主造梗,把握传播主动权

一些文旅正通过主动提高文旅传播“含梗量”,实现年轻化破圈。

除了城市宣传片的玩梗,还有2个现象级案例:

一个是河北文旅的slogan——“这么近那么美,周末去河北”。

这句河北文旅2019年打出的宣传语,22年的时候就因为不太正经的方言宣传,成为热梗。到今年,网友们从戏谑吐槽、到渐渐接受、到用它打卡全世界……完成一场盛大“官方造梗-全民玩梗”的仪式。

另一个是苏超。

曾经,“散装江苏”、“十三太保”还是省内网友的自我调侃。后来官方下场,“苏超”横空出世。各个城市围绕赛事互相攻讦、自我分裂,又引来网友围观、看戏、共创……一场现象级社交狂欢,最终成了几个城市文旅的共赢。

◆ 上前听劝,展现诚意、建立信任

造梗、玩梗成功的底层逻辑在于:官方先制造或找到一个有话题潜力的钩子,然后大众因个人兴趣主动讨论、积极共创,最后话题效应让文旅传播实现社交裂变。

表面看,是“用户主导式传播模式”的发挥作用;深了看,也是自由意志释放的年轻人,展现出文旅传播“民间叙事”的能量。

所以我们也看到,“听劝”成为文旅链接消费者需求的一种方式。

前有沈阳文旅局局长潜水小红书,深夜回复网友笔记和私信,“你说,我改”也让沈阳文旅接上了“尔滨”带起的东北旅游热;后有常州文旅趁势苏超热度,用不到一个月的时间,将网友共创的城市IP形象,紧急落地成周边上线。可爱恐龙妹,一度被卖爆。

当大众的声音被听见、被回应,城市的温度被感知,文旅的形象也建立起来。

06

文旅跨界更深入

从被动借势到主动破圈,让跨界落地文旅消费

文旅做的是大众生意,但想更近一步,也需要入场、入圈。跨界就是一种破圈营销的有效方式。

以前,提及“文旅跨界”,我们看到的更多还是商业品牌向文旅借势。

现在,文旅跨界正在成为一种双赢。不少文旅品牌,正通过主动跨界求合作,链接年轻人群、拓展旅游资源。

◆ 主动借势,借爆款内容打入流行文化

出圈电影、剧集带火一地文旅的案例,已不新鲜了。

近来,看准热门内容潜力,文旅品牌也更多作为联名发起方,与影视、游戏内容深化合作,借此打入年轻人的文化圈。

比如《好东西》上映期间,上海文旅就与电影联动,绑定导演两部以上海为背景的代表作,宣传了波“电影之城”的海派文化。

洛阳文旅则通过与《蛋仔派对》的合作,开放龙门石窟 UGC 地图创作,玩家生成的虚拟场景日均访问量超 50 万次,带动景区门票预订量增长 37%。

最新的趋势是,借势正在前置。

虽有“赌”的成分,但只要压中了热门内容,文旅出圈的流量就尽在囊中了。

比如阿勒泰与爱奇艺【一部剧带火一座城】的合作,在剧集开拍前就锁定了《我的阿勒泰》的热度。而山西文旅与《黑神话:悟空》则早在2022年就展开了取景地合作。预埋“打卡点”,并在游戏上线期蹭热宣传,直接带来了小西天等景点的爆火。

◆ 资源联动,借品牌合作打响地域名片

从品牌合作上看,随着在地化成为营销趋势,更多品牌开始将城市文旅当做联名对象:瑞幸×成都文旅、霸王茶姬×镇远文旅……

但值得注意的是,在地营销不仅方便了品牌的地域化沟通,也为城市文旅带来正面影响。

一来,那些品牌以城市为文本输出的、制作精良的广告片,有时比文旅重金拍摄的宣传片,还来的更好一些。

美团团购与兰州文旅掀起的城市记忆是这样,快手“500个家乡”吸引很多城市主打找来合作的原因,也是如此。

二来,好的在地营销,也可以是一场双向的跨界整合、资源联动。

当抖音生活服务,为北方城解锁多样的冬天;当小红书的外人节落地伊犁,带平台博主线下共创;当LV的巨轮,为上海置换了一个新地标……

品牌将城市当做一个有影响力的线下场景,城市文旅也借力品牌影响打出地域名片,甚至丰富旅游资源。

07

文旅IP更落地

扎根城市文化,打造更“长红”的文旅IP

商业的本质是复购。出圈的网红城市是一茬又一茬,各地文旅也开始强调“破解消费流量的昙花一现”,走起了长期主义路线。

打造文旅IP,是其中的关键一步。

只是文旅品牌的IP策略,也更务实起来。

◆ 从个人IP,到形象IP

过去几年,不少文旅局,把重点放在“文旅局长”个人IP上。从甘孜文旅局长的变装cos,到湘西文旅局长的民族服饰,一度成为文旅传播的“代言人”。

但个人IP易造神,也易翻车。且“政务人员做网红”敏感因素更多,能真正带动当地旅游增量的可能性更少。批评声音中,也渐渐收敛。

从本地历史文化中找素材的文旅形象IP,成了新的流量密码。

于常州文旅,“霸王龙”和“恐龙妹”,与网友共创的IP形象也绑定常州恐龙园的认知,借势苏超打出IP知名度。

于绍兴文旅,鲁迅是这座城市最大的精神与形象载体。而在百草园和三味书屋遇到捧着脸颊的迅哥儿,严肃中不失可爱,也为绍兴文旅贡献了另一个热门打卡点。

◆ 从泛滥的音乐节,到在地的节日、赛事IP

体验性的文化内容,也是城市文旅造IP的一大方向。

前两年,很多旅游资源稀缺的城市,将筹码赌在了音乐节。

经过一轮市场洗牌,虽也有常州太湖湾音乐节、连岛音乐节等留了下来。但当同质化音乐节卖不动票了,各地文旅也清醒了:一曲终了的音乐间隙,给城市宣传留下空间并不多。

做IP还是要回归“品牌特色”。近来,地域性、民间性的赛事、节日,成为文旅押注的新赛点。

一些曾经的网红IP继续发力,比如火了3年“村超”,已然进化为一个涵盖民族文化游行、民俗民风展演的综合性文旅IP。

还有一些本就小有名气的民俗文化,在官方推举和大众民选的合力下,上桌成为“国民IP”。回村对歌的热点下,“节庆+民俗+非遗”体验,让广西“三月三”打响名声;广东的龙舟赛,加之珠江夜游、岭南美食,迎来旅游高峰,以及麦当劳、淘宝等品牌合作……

苏超则示范一种自办地域赛事的范例。把内部分裂梗玩到足球赛场,席卷社交话题的乐子,造了个现象级赛事IP。

结语

纵观最近的文旅营销趋势,总的来看,相对于“看天吃饭”,更多文旅选择主动营销。

这种主动性,或可概括为一种文旅品牌化意识的提升。优化体验、升级营销、打造IP……成为品牌,就能成为溢价和复购的理由。

趋势下也并非都是好现象。最明显的,就是前文提到的跟风。

抖音上出现一个热梗,所有的官号都吻了上去;某家博物馆的文旅很火,马上全国各地就纷纷复制起来;格式化“历史文化街区”或许是少了,同质化的“新中式景区”又多了起来……

说来说去,做品牌,就是做差异化。

如果只追求外观的“壳”的复刻,而忽视了文化的“瓤”的构建,没有完整的品牌人格、连续的品牌故事,也谈不上品牌建构了。

但值得认同的是,不官方的官方文旅都在做着同样的尝试:让文旅营销离年轻人更近。

据此,我们也可从成功的城市营销里,总结一些年轻化沟通的经验——

1. 有对话的姿态。下场玩梗、积极社交,先消弭距离感,才有和年轻建立关系的可能。

2. 有切实的情绪。情绪价值不是一种务虚。而是通过切身的旅行体验,获得的或兴奋、或平静的心情,或举起手机拍照留影的冲动。

3. 有留白的空间。对模式化景区反叛、对非官方语言倒戈…….年轻人愈加强调消费主体性了。“官方剧本”失效了,造梗、听劝,与消费者共创“民间叙事”反成了更好的选择。

总之,把人当目的,是当下做好营销的第一步。这一点,对所有品牌都适用。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “数英DIGITALING” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。