- 0

- 0

- 0

分享

- 对话马吐兰:先是活人,才是广告人

-

原创 2025-08-13

说起马吐兰,

黑发,红唇,高冷,高效,这是很多人对她第一印象。

个性的另一面,是专业

大学拿下One Show青年创造营铜奖,而后2018年成为BBDO&Proximity的中国首席创意官CCO,也是中国国际4A最年轻的CCO。事业一路顺遂。

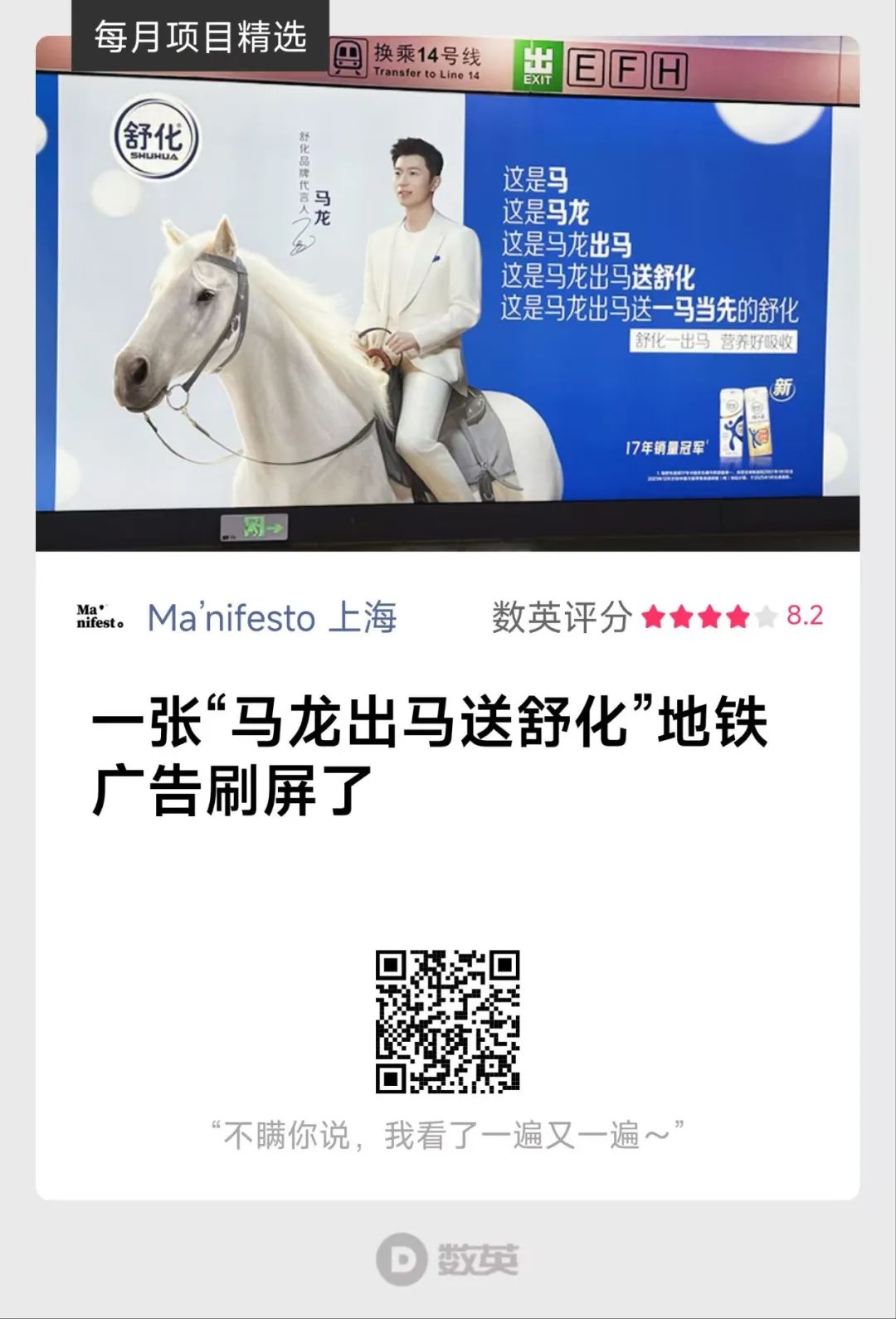

2023年8月,她从BBDO离职,开了一家广告公司Ma'nifesto,做出阿里云《永不失色的她》、伊利舒化奶《舒化一出马,营养好吸收》等热门项目。

但马吐兰如何成为当下的马吐兰?

想起在《老板不知道的我》综艺中,马姐曾写给Paper的一幅字——广告狂人,“人”占了最大的位置。

人大于广告。

这很契合我们当天采访的感受。

我们以为她会大聊对广告的热爱和执着,但她说“广告只是一个普通的职业”。

我们以为她会抛很多做广告的干货,但她聊起了自己的乐观底色,和生活的心法。

不要让自己太累,要学会判断、取舍,不害怕失去,相信最后结果一定会好。

少论断,多判断,少诋毁,多鼓励,这样每个人命都会更长一点。

也让我们重新意识到,广告的本质是人,这个“人”关乎客户、消费者,其实更关乎我们自己。

所谓洞察,不过是千万个“我”的碎片投影。事情也是基于人。

我想,如果有一种力量能够帮你挺过迷茫的时刻,那就是对自己的相信。像马吐兰说的,“无论做什么,我相信我都能做好”。

马姐还说,很多人其实不爱听别人说教,她都是去观察。

所以我们决定,没有总结,没有建议,把她的讲述摊开给你看。

以下根据马吐兰的自述整理——

“你去做一个无伤大雅的职业”

还是先从比赛讲起吧。

大二大三时,我参加的One Show中国青年创意奖。后来到2008年,和搭档一起拿了国际青年创意大赛金奖。

那时,我是BBDO的文案,搭档是美术,从广州BBDO过来跟我组队。我俩都没见过,但是作为团队合作,你要替别人着想。

别的不确定,我只知道一点:要做一件事,不能让自己累着,也不能让别人累着。

比赛叫“激情24小时”中国国际青年创意大赛。24小时内,每队想idea并执行出来。其实想一个idea不难,就是累美术。我跟搭档说,想一个不累的idea,不用出去拍,现场就能做的,做完咱们还能睡8小时。他说,行。

那个创意我到现在都记得。idea很简单,因为它目的是吸引35岁以下年轻人来参赛,年轻人不就是想自己红吗?于是做了个选择题让大家打勾——你是想24小时成名还是再等24年?如果你选择更早成名,就来参加这个比赛。

设计起来也特别轻松,前面一句话,后面两个框,一个单位是hours,一个是years。

除了让大家记住,也想增加点互动性。面向年轻创意人,我们选了广告杂志这个媒体,里面有个内页可以抽出来,会自动在24hours上打勾。面对广告公司的老板,选了直邮,也是一样的玩法,吸引他们让员工来参加。

它很小巧,也不用拍片,把功夫花在前面,执行就会省力很多。好的创意可以省很多力气和钱,前提是,有个好洞察。我后面都有个意识,做广告一定要把洞察想清楚。

我一直觉得,广告就是替别人着想。要为客户着想,为制作公司着想,为消费者着想。人家制作费根本没那么高,别非要想一个很为难他的idea;消费者真的那么爱看广告吗?不要那么沉重,愉悦地表达一些东西就行了。

省力了,人也会舒心,不容易吵架。我很忌讳这个。

人都是鼓励出来的,你很难从批评中进步。我常常觉得,工作中应该多赞美和肯定别人,因为这样会让大家的命活得更长点。

我就是这样被鼓励过来的。

我完全是误打误撞进入广告行业的。高中一开始读化学想去当医生,但朋友说,医生如果粗心的话不太好。后面想学法律,我爸说,你学什么都可以,除了法律,因为个性太直了,容易被追杀。

我就考了暨南大学新闻传播系的广告学专业。我爸说,这个东西应该没什么用,无伤大雅。

那时没想那么多,不是说有天赋热爱来的,也没有什么规划。比赛是朋友喊我去的,大二大三都去了,两次都拿奖了,我就被鼓励到,觉得自己还不错,后面可能还是可以做广告。

大家觉得我还行,我就应该还行。

大三大四一直在实习,写房地产文案、写卖电灯泡的文案,那些大人们都比较认可。

感觉总监也非常看得起我,为啥呢?因为他们都早早下班,把工作丢给我。我就觉得,肯定能担此大任啊。

那时候很单纯的,做什么工作好好干就好了,连跳槽都不跳的,觉得累。

因为去别的地方能行,在这应该也能行。如果在这不行,一定是自己也有问题。

我认同“选择大于努力”,但人也不能一直往后看,总想着后面还有更好的。我更愿意呵护好手上这朵玫瑰。创意还是能给我带来快乐和成就感的,我很笃定这个选择。如果哪一天它不再让我有这种纯粹的快乐和成就感了,我就不做了。目前还好,所以我还在。

作为一个普通的人,让我常常深感愉悦的东西是:一直努力在创作和尝试的勇气,也是无论多艰难始终保守自己的心。

保守你的心胜过保守一切

时间有限,人要学会判断、取舍

刚入行时,想创意,我也是以量训练。后来发现,不是这样的。

自己经常想20个、50个idea,然后跑去跟我总监汇报。我感觉到我的总监很为难,一直听一直听,听到后面他都累了。

这个事情是对的,但比较累。后面就自己总结,做广告,不是你能不能想得出来,而是你决定做哪个创意。选择更重要,自己要会从量里头挑。

创意是有方法论。在BBDO的时候,会培训大家创意的48种方法,你把这些都学了,一个brief至少能想48个。20个idea非常容易出,难的是判断。

你为什么要用在这个客户身上?

在这个阶段要用这个idea,你数据从哪里来的?凭什么说你的消费者和客户就要用它?

甚至有时候连客户都不敢确定。经常有客户会在提案会上反问你,你们推荐哪个?

你怎么回,这就是需要做功课的地方。

所以我也一直说,创意人一定要有策略思维。

好的创意思考一定是从策略洞察来的。自己要先专业,你要看得懂报告,会用数据才能落地。

创意很难想,只是初级阶段。

想清楚how和why,算是下一个进阶。

这也是不断坚定自己的过程,哪怕刚开始委婉一些,还是要大胆开口,这份底气就是你的主动权。

当年做网易新闻,是我第一次真正独立带队做项目。当时预算小,难度大,内部也有分歧,CEO觉得新闻这样做太大胆了。我当时和她“吵了一架”,因为我们对网易新闻深入分析过,它的跟帖文化是能体现年轻人的思考和解读,这是人家的独特优势。需要犀利大胆的创意,凸显“网易有态度”。

最后客户一字不改地出街了。

网易新闻“有态度”系列广告

▼ 扫码查看项目详情

那次经历我就知道,做创意,形式不重要,重要的是怎么表达、向谁表达什么。

再到后来,做《相信小的伟大》,很多4A参加比稿,我们团队只有7个人。最后我们赢了。找了一个“微小”的点来连接奥运和品牌,广告你要想的就是最sharp的那个点,不在于人多人少、规模大小,一个好用的足够了。

这波campaign也让我相信,你的对手多强大都不重要,关键是你知道自己要做什么。

《相信小的伟大》

▼ 扫码查看项目详情

这些东西在我过去是想不出来的,也做不到。年轻时一根筋拼命做,也会在比稿失败时抱怨“今天又没比过,这公司不行”,注意力都在别人身上。现在不会了,术业有专攻,大家都要在负责好自己的领域,专注自己就好了。

人的时间是有限的,必须要有判断、取舍。也包括外界的声音。

我知道有些项目容易有误解,但所有的事情都这样,只要出圈了声音就会变多。这并不妨碍我对创意的判断。我对我们做的东西很有信心,我们的信心来源于验证。

对于一个创意的好坏,我看两个维度:目标和人群。

先看目标,原先定下的KPI是什么,是否达到预期;

再看细分人群,打中他们,通过销量或者口碑看出明显数据提升了,那就是好。

那些出圈人群,得到就是赚到,他们的评价可以听,但不是决定性指导作用。

像《永不失色的她》这种偏纪录片的形式,很多人问创意在哪?但是,我们的目标就不是为了抖机灵。它的命题是在巴黎线下公馆,请奥组委主席、杨紫琼等社会名流来看8分钟的开幕式短片,调性已经定下来了,这个时候就是要真诚、要讲故事。

它真正的难点是,你挑谁的故事讲?为什么要讲她的?客户为什么要买单?这个人还活着吗?能找到本人吗?

最后我们确定一个原则,她是有突破性的、创造历史的,她的精神依然是我们今天需要的。团队找了上百个故事。

找到一个伊斯兰国家的女性叫纳瓦尔,1984年洛杉矶奥运女子400米栏冠军,夺冠之后,摩洛哥当天出生的女孩都以她的名字命名,这场面太震撼了。

接着是张山,因为也需要中国人。

张山老师正好来上海教小朋友射击,我们跑到那个商场,问她要不要拍。她看完脚本之后说,

“你们跟其他找我拍的人不一样,不是一个掀起男女口水战的脚本,你们是看到了我本人。当时参加比赛的时候,因为时差,我每天戴着耳机躲在桌子底下,酝酿比赛的情绪,我真的就是喜欢比赛。”

我并不想证明我比男人强,

我只是喜欢射击

▼ 扫码查看更多幕后故事

这种可难了,最考验整体能力。当时预算不多,从切入角度、文案、脚本、执行、审批,都得我们来。如果坐下来想一个情理之中意料之外的创意,对我来说更容易。

所以,一个项目的创意好坏,要看客户的性质,看目标是什么。这个项目就是to B的,让大家感受到阿里云的技术与情怀。后来BBC还免费传播,效果很OK了。

其实广告最单纯了,谁掏钱来买你的东西,他们才是要在意的人。一个是客户,一个是掏钱买客户东西的消费者,我们要帮客户做好项目,助他升职加薪,也要帮消费者不闹心,让他们愿意买这个产品。平衡好这些就很厉害。

目前我们做的项目至少都完成了KPI,客户也都打了很高的分。

很多时候,不需要给自己太大压力。你都达标了,还要听到一些觉得不够好的声音来为难自己,何必呢?你花600块的钱已经买到6万块的东西了,还有人会说“怎么不做到600万的效果呢?”,人不能贪的,客户也不能贪。

过度重视是一种贪心

对我来说,不要抱怨,不要恶性竞争,也不要诋毁同行,因为每个人都需要信心,在这个时代彼此鼓励比彼此诋毁更加真实。退一步来说,哪怕不是这个行业,在做人上也是给自己积德。

敢于失去它,才会做好它

2023年,我开了一家广告公司叫Ma'nifesto,希望帮品牌创造发声的机会。

其实,它2016年就注册了。原因很简单,一是真的不想被动加班,二是当时已经做到执行创意合伙人,做广告有十多年了,是时候出去看看自己有几斤几两。这时候最适合创业,精力最好,又没什么可失去,输得起。

你是谁也没人知道,失败了还可以灰溜溜地回来。

▼ 扫码去看Ma'nifesto的作品

我有个结果论,就是先把最坏的结果想到,这样才会尽情放胆去做。

广告尤其需要放胆,如果你很怕丢这个客户,很努力地做,一定做不好。因为你的底层逻辑是怕丢了它,而不是做好它。我的底层逻辑是,正因为敢于失去它,才会用最大的热情做好它,怎么做都不会错。

包括这次创业,大家觉得我是不是有点名气了才出来,其实不是。七年过去,我也不怕别人盯着了,更在意的是我自己。人会对自己诚实,到没到那个“点”自己最清楚,如果没到,即使别人觉得很好,我也会很虚,要是拿到了自己想要的东西,也无所谓别人怎么看。

之前因为工作关系留了一年又一年,到前年,直觉告诉我应该离开了。我是个蛮直觉系的人,想到了就不犹豫。所以除了名字,啥也没准备,只是有个想法——做中国最好的创意公司,当然这是说给自己听的。

开公司也没人规定一定要开成。那时面试别人,我都说可能它明天就倒闭了。

我就是这样的,有最好最高的目标,做最坏的准备,然后全力以赴的决心,立刻就做的行动。

没什么好犹豫的,没人知道什么样的选择是对的,你做就好了。客户给什么样的brief,能做就做,不能做我就告诉客户找别人会更好。我不想内卷,也不太会被各种东西绑架。

有一次收费比稿,当时7进2。客户说第二轮就小调一个东西,我说你给另一家做吧,我不调。客户问为啥,我说调了你会让我赢吗?不会,那不就行了。我调了,那家也要调,多累呀。

这就好比在谈朋友期间,你跟我说“我另一个女朋友可以做到这样,你可以吗?”那你跟她结婚啊,我们就拜拜。还没定契约,就试图改变我,不要。

参加比稿是因为我喜欢这个项目,但我会判断是不是值得做,面子不重要,自己和团队开心更重要。人生有得必有失,客户没选我们一定有它的理由,但未必是我们的坏处。并不强求一定要赢。

对行业也是如此。

很多人唱衰广告,我不认为广告的价值在被稀释,但是有一点价值移位。

最简单的判断是钱在哪、价值在哪、尊重在哪。

以前做一个客户,光创意费用上千万,一个客户一年只出两条TVC,所以才有那种尊贵的感觉。现在同样给几千万,要做的东西更多了。客户更知道钱用在哪,分流给KOL、平台、MCN几个渠道,一起为项目发力。

如果只看钱的话,你会有这种感觉。但这并不代表我们的价值低。而是看在客户有那么多选择的情况下,你是不是最有价值的?如果是,他一定会尊重你的。没有人会愿意干掉一个给我带来很多价值的人。

其实广告行业能不能获得尊重,不在于客户,也不在用户,完全取决于自身。

自己希望真正扮演什么样的角色?是被动的“工具人”,还是帮客户和品牌解决了极为重要的问题?很多人觉得倦怠,是一直在忙,却无法确认价值而产生长期消耗。

努力让自己产生价值,这是我的职场观念。

往往能帮助到客户的,不是妥协,

而是超出他们预期的专业

这份价值不止是做创意内容,还有往前移去解决问题。像Ma'nifesto会从前端开始做品牌咨询和品牌定位的东西,会问为什么要有这个brief,而不是像之前把brief当圣旨一样,直接做下面的东西。

我开公司,从来不会先想着怎么从客户手里拿钱,而是想着你这个钱能不能帮你产生更大的作用。真诚是可以互相感受到的,客户愿不愿意做这个投资,你是不是真的替对方着想。

说实话,我更喜欢现在的广告环境,它更扁平、更高效。聪明的客户知道自己要什么,创始人也会直接下场对话,流程简化,投入产出比更高,可能也是初创企业的好处。

有时候人把广告这事复杂了,经常做的人仰马翻,几十个人天天加班熬夜,最终出来的东西无非是一条片和一张平面。所以我经常会返璞归真,想象这里就那条广告,人们走过路过看到它,应该有什么反应,就完了。

▼ 扫码查看项目详情

唯一让我担忧的点,是现在年轻人加班太多了。

前阵子有个女生在小红书上给我投简历,我问离职原因,她说已经连续五个月没有早上4点钟下过班,身体扛不住了,所以裸辞了。

天哪,难道会因为睡眠的这几个小时让客户损失上亿吗?不会吧。

我心里一直认为,广告公司应该保障正常作息和正常收入,除非你能提供给他暴富的机会,如果不能,你就不能这么用他,这是我的底线。如果一定要用,得有节奏,人加班了就让人家休息,这是补偿,不是福利,像我们过年做小红书项目,给了三倍工资,也给了调休假。因为熬夜了,会伤的。

▼ 扫码查看项目详情

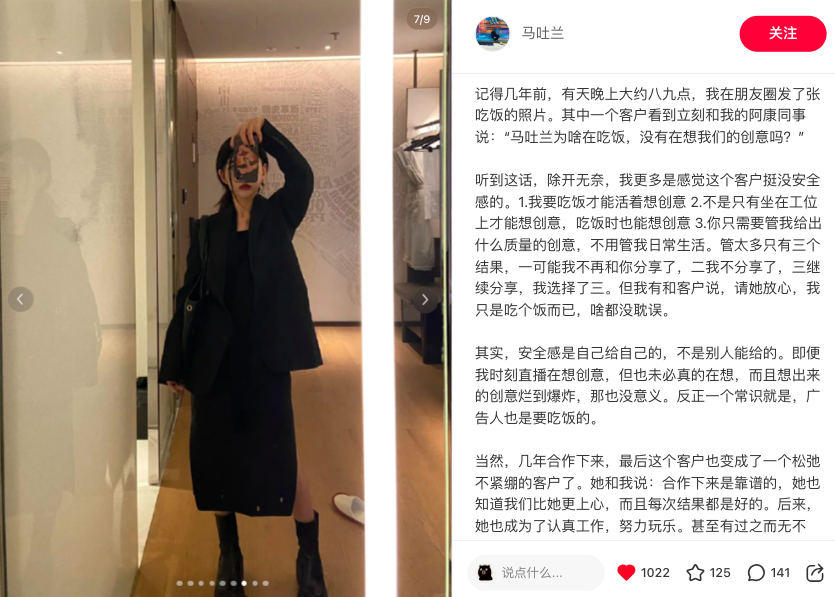

也常常有人跟我说,马吐兰,创业是要吃苦的。但我觉得,广告这行还是有正儿八经的技术含量,靠吃苦吃不出来的,它可以是心理和脑力的苦,但不能是加班的苦。有正常的生活,才能做出有生活的洞察。

广告人也是要吃饭的

广告应该要用经验和智慧,在对的地方使劲,而不是卷一些低效的东西。

工作不应该是消耗,如果这样的话,那我们每个人都是人干诶,被它榨干了。

工作是人生的一部分,但绝不应该成为最重要的一部分,它会反哺我们,从工作中学会做人做事,检查你的人生短板,发挥你的长项。

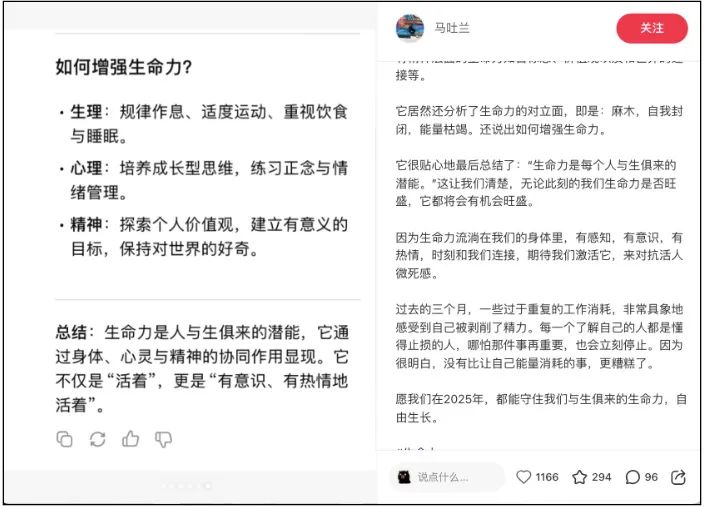

生命力,不仅是“活着”,

更是有意识、有热情地活着

现在,我在摸索一个健康的模式,保证我的客户优质,找到的人才会优质。现阶段的使命,是保证每个找我们合作的客户都能出作品,都是很好的案例;做大之后,在这个前提之下,保证每个人都不加班的情况下,还能够把这个环境做得更好。

我的生活就是看开一点

说实话,我入行也不是抱着“不做总统就做广告人”的心态。

当初如果做律师,我相信我也是一个非常成功的律师。我觉得走到现在,并不是因为选对了,而是我选了广告,我好好地做了。

我不觉得我在广告的天赋有比别人高多少。它就是个职业,村上春树就把写书当职业来写,每天早上五点钟就起来写,一天写8小时,坚持好几年,谁写谁不成功?

我反而觉得自己选了一条更难的路,那时天天写文案,写到吐,但选定了一样东西就持续地做。

这也许和广告无关,而是我自己的一个信念,无论做什么,我相信我都能做好。

就一万小时定律,相信简单的事情重复做,重复的事情用心做,在一个地方不停地使力,总有一天结果是爆发式的。可能前面没有那么多感知,你觉得还是这样,好累啊、好闷啊、好无聊,但后边一定会有一个好结果。

我做广告,就是一直在写文案,写到今天,写成一个创始人,这不就是复利了吗?就是这份平平无奇的工作,能帮助我过还不错的生活,过得自如、自洽就够了。

所以我从来不后悔自己的选择,也不会羡慕别人挣得多,怎么样都挺好的。有朋友说我总能在别人身上看到优点,确实是这样,所以总能看到品牌和客户产品的优点,这样才能够说服别人去买。

但也不都这么好抉择,也有沮丧的时候。

刚创业时,我拒绝了一个非常好的客户,很多年的交情,做得很好,打钱也很爽快。那一刻我也是真的难受。对方要的东西,跟公司要做品牌策略和创意的想法不太符合。但又觉得客户对我蛮好的,我们应该咬着牙坚持下去,结果没有。

我没分清自己这算是有原则,还是任性。任性对马吐兰来说是个好词,你想怎么活就怎么活,但对一个创始人来说不好。因为这个身份背负着责任感,得对团队负责。这也是一个角色必经的转变吧。后面想明白了,我们公司还是以前端为主,线下不应该成为主流业务来源。

虽然当时确实需要钱,还是跟客户说开了。不过这个分了没事,后面还有更好的等着你。

我底色一直挺乐观的,相信一定都有好结果,所以我才这么笃定地做,你怎么做它都不会错。

很多人都说我直接果断,我只是内耗时间短,你往最坏的结果想,搞砸了它,你会不会死。想清楚了,自然做选择就快了。

怀疑不要超时

每个人享受的天气、阳光都差不多的,最终去的是同一个终点,我踏实走好眼下的每一步,但如果没走好,也不会影响我走向死的那一步。只要不坐牢、不会死,那每一天的经历,都是赚到了。

生活其实就是看开一点。

年轻多好啊,还有好多错可以犯,好多人可以遇见,好多客户可以切磋,这都是资本,以前虐我最凶的客户,后来也成了我最好的客户。你看,活着就一定会有好事发生。

现在也很好啊,我把之前一直没敢动的牙齿整上了,做了矫正,咬合更好了;一直没考的驾照考了,自己开车上班。前段时间剐蹭了,庆幸还好没撞到人。任何事情都来得及,只要还有时间。

所以我常常很容易感到快乐和幸福,买了新衣服开心,送了新书也开心,干啥都开心。我也没什么大使命,就是希望和身边的人开开心心的,能帮到一点是一点。

像早上出门,我还说,今天又是新的一天,还四肢健全的,难道不值得开心吗?!

恭喜四肢健全的三个人

写在最后:

人生就是一场巨大的“信”

人各有信

你信自己我信命

他们「信了广告的邪」

所以在这行做到今天

为什么而信?

信带来什么?

这是数英专题内容「信了广告的邪」。

此为第二篇,对话Ma'nifesto 创始人,马吐兰。

后续更多内容,敬请关注!

采访:Ruonan、Weavy

撰文:Weavy

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “数英DIGITALING” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。