- 0

- 0

- 0

分享

- 对话Heaven&Hell金思涵:人应该是越长大越尖锐的

-

原创 2025-08-20

在广告圈,你一定见过这两个项目:

天猫《中国山河自有姓名》

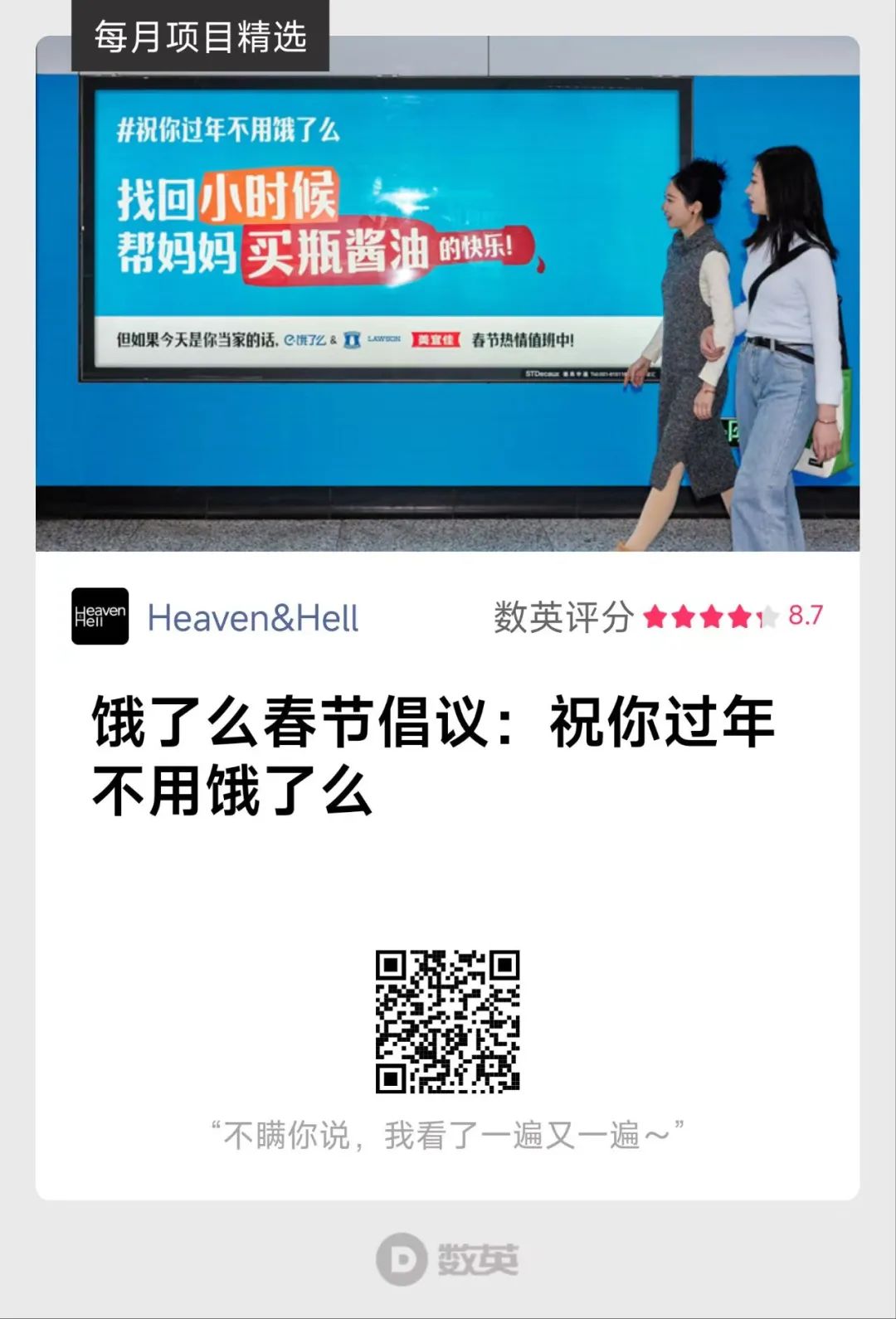

饿了么《祝你过年不用“饿了么”》

▼ 扫码查看项目详情

一个上线近一周,获得4.8亿综合曝光;一个出街即出圈,曝光6.2亿,互动近百万;两者共同特点是“斩获多项大奖”,金思涵和她的创意团队又造爆款。

金思涵,从实习期开始,她的名字就频频出现在各大广告奖项的名单上:

法国戛纳金狮奖最年轻的创意人

主创作品斩获150项国内外创意奖项

2024年上海国际广告节年度创意奖新人奖

4A金印奖

台湾华文时报奖

……

不过,相比这些荣誉,金思涵的注意力向来更集中在“做事”本身上面。

“够新吗?”

“够有趣吗?”

“还能更好吗?”

金思涵总是这样问自己,她认为,广告创意是可以与社会议题相结合去推动或者改变些什么的。因而,我们也总能从她的作品中感知到深刻的人性洞察、真切的人文关怀。

在以速度、效益为先的时代,从品牌营销视角切入做社会议题,需要耐心和运气,更需要勇气和决心。

我们想听听,一个愿意在“快时代”下“慢功夫”的人,如何追逐“变化”的浪潮而行,如何看待广告业。

于是,一场对话在某个周四展开。

见到金思涵时,她身穿一件黑色的T恤,扎着高马尾,手上抱着一台笔记本电脑。

干练、利落,好像随时都能进入工作状态。

眼前这个联合创始人,丝毫没有我本以为的“老板”的距离感。

在接下来的交流中,金思涵也帮助我们打破了很多“本以为”的观念,从落地、理性的角度,看见一个去掉滤镜后的广告世界。

科班广告人

一条路,不动摇

“如果只能用1句话介绍自己,你会如何说?有没有某种意象让你觉得很像自己,比如树、花、云等。”

“啊,这个问题太抽象了,我其实思考了很久但不知道怎么回答,因为我就是人啊,为什么会是其他意象?”

出乎意料,我们抛出的第一个问题,弹了回来。

坦白讲,我们在提这个问题时做了一些预设和私心:认为广告人会花式解读,试图用点“奇奇怪怪”的问题挖掘出一些人物个性和故事。

显然,这个回答又一次,打破“本以为”,但我们知道,来对了。

那聊聊她的“来时路”吧,今天的广告业和过去有什么不同呢?

数英:你为什么选择做广告?可以和我们分享一下你的工作经历吗?

金思涵:因为我是学广告的。

大学里会经常参加广告比赛,学长学姐也会推荐一些实习,我当时是在麦肯实习。毕业后,去了电通的麦利博文,然后到FF(Fred & Farid)。之后因为Danny(Heaven&Hell创始人)要创业,接受了他的合伙邀请,就一直和Danny老师经营HH。

数英:当时HH打动你的是什么呢?从资深文案到联合创始人,这样的跨越会感到有压力吗?

金思涵:我其实没有想那么多,不管是之前还是现在,我都还是以一个创意人职级的在工作,所以跨越了吗?好像也没有。哈哈。

而且我个人一直都不太认同自己开广告公司这件事就叫做创业,创业创业,要创出点啥来才叫创业,比如有新的模式吗?好像我们大部分的广告人开公司是创造了性价比和自己掌握创意权力的相对自由,没了。

所以我觉得没那么严肃,没关系,都可以试试,去做就是了。

数英:你对当前的市场环境的体感是怎样的,自己创业需要承担的责任也多了起来,会焦虑吗?随着外界变化加剧,广告人如何应对?

金思涵:现在经济环境的确就是不太好,机会在变少,对于小公司来说就更难了。在这样一种情况下,除了焦虑以外,其实我会思考广告本身以外的事情,比如经济好的时候,可能一个人的公司最赚钱,但经济不好的时候,人多才能力量更大,这是我最近的一个思考。

对于我来说,我可能还要慢慢磨练不同时期的不同变化,先不应对,先让事来。

数英:总有传言说00后躺平/反内卷,从你的观察来看,职场中年轻广告人真实的现状是什么?

金思涵:我们团队刚好都是比较年轻的“小孩”,其中有个文案,很年轻,然后十分勤奋,那种我都觉得有点太过勤奋的程度,有时候我都会想说,要不要劝TA休息一下。

但又过了一段时间,我发现TA真的有质的变化。这个时候,我发现我是不对的,还是有很多年轻人,实习也好,刚入行也好,他们就是很想要证明自己的价值,很想要表现,他们自己有热情想要持续做下去,那我想自己以前好像也是这样子,别劝别人努力,更别劝别人不努力,10万小时定律嘛。

数英:所以是一个自主选择,和代际没有关系。对于广告新人,想要尽快成长,他们可以怎么做呢?

金思涵:对。说实话,广告这一行要做好还挺有门槛的,因为很吃天赋,但它也允许偏科。

拿文案来说,天赋不一定是文笔,而是在敏感力上的一些细微差别,比如有些东西,你能发现,他怎么就发现不了,这个东西也不像是做数学题,有既定的思路,灵感就像是礼物一样是忽然掉落的。

但就像前面说的,我们也是可以通过后天的努力去弥补一部分天赋的,人怎么可能全能啊,这时候也要学会找到自己的优点,比如是不是很有自己的想法,我经常说,做创意的人,尤其是文案,你没有自己的见地的话,那可能真的不适合干这一行。

然后平时也需要多积累,提升审美能力。比如看好的电影、好的案例,多关注一些社会正在发生的事情等。

数英:那支撑你一直在广告文案领域深耕的是什么?热情和天赋?有想过转行吗?

金思涵:怎么说呢,做广告的人肯定以前多多少少是个文艺青年,喜欢阅读、喜欢影视化的东西,做广告的话与这些滋养你的东西还是可以有一定关系的。

以前可能短暂想过转行,但好像除了做这个我也不会做别的(谦虚了),自己现在也还没有那么大的能量去实现别的梦想。所以我就觉得在一定能力范围内,做好自己能做的事情就好。并不是说我喜欢做电影那我就要去做电影,我喜欢艺术就一定要去搞艺术,创作表达是相通的,做广告也能实现。

整个采访的前半部分,金思涵的回答冷静、务实。

没有十分drama的转折,没有非常激烈的情感,但可以在循环往复的日子专注一件事,把它做好,并不断寻求新的解法,本就需要充分的能量与热情。

实现社会运动家的梦想

好创意,向内洞察人性,对外引领需求

在金思涵的小红书账号,有这样一句简介:“做广告是实现社会运动家的梦想”。

写下这句话是因为我一直在思考自己在做什么,我喜欢什么,我擅长什么。

然后结合已经做过的一些东西,我就发现,自己天然比较喜欢做社会议题,这也是很多文案人的共性。

比如我现在喜欢看脱口秀,因为我觉得那些脱口秀演员就是一个个小小的“社会运动家”,可以去起到一些正向影响。广告面对消费者,也是有一定的空间和能力去做这样的事情的。

这句话的意义,金思涵没有过多解释,但她的广告作品已经作了详尽的阐述。与品牌一起,借由创作与营销,一些“社会运动”已经悄然完成。

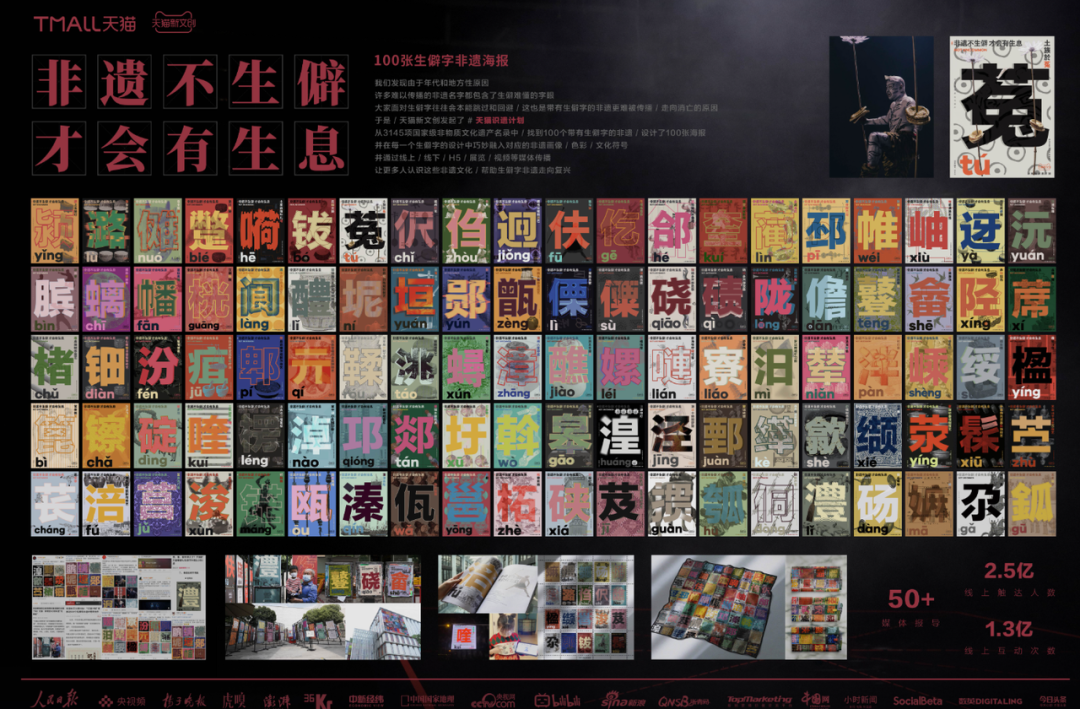

2020年,刚成立不久的Heaven&Hell接到一个“非遗”主题的brief,作为近年来大火的一个社会文化议题,传承、发扬是一种共识。金思涵认为,传承自然是非常正确的思路,不过对于广告而言还不够独特,甚至最后摒弃了“拯救”思维。

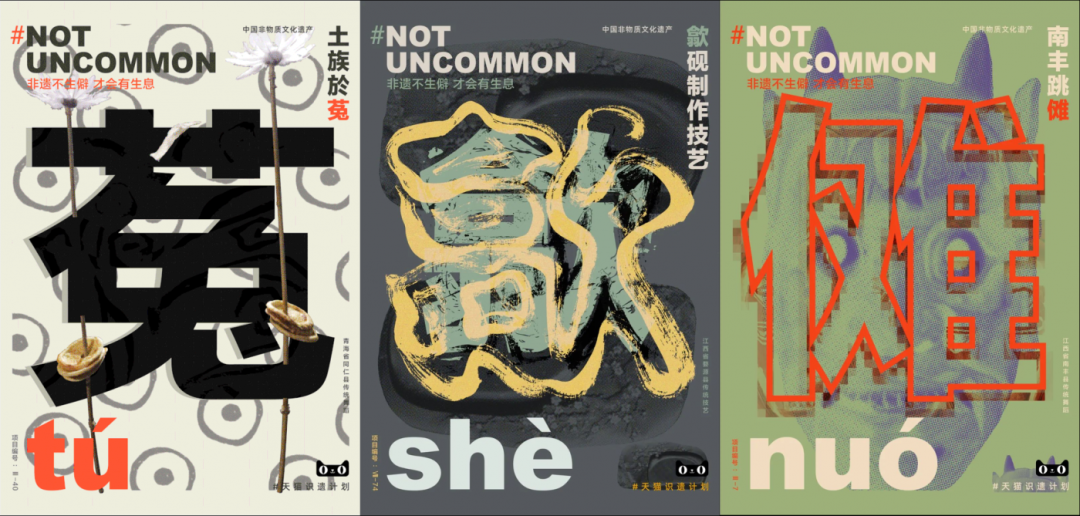

最后,这个课题的切入口竟然是“生僻字”——有很多非遗的名称中都有大家不认识的字,如果大家连非遗名称都不会读,就很难传播,那它背后所承载的更深厚的文化也许就更不被了解了。

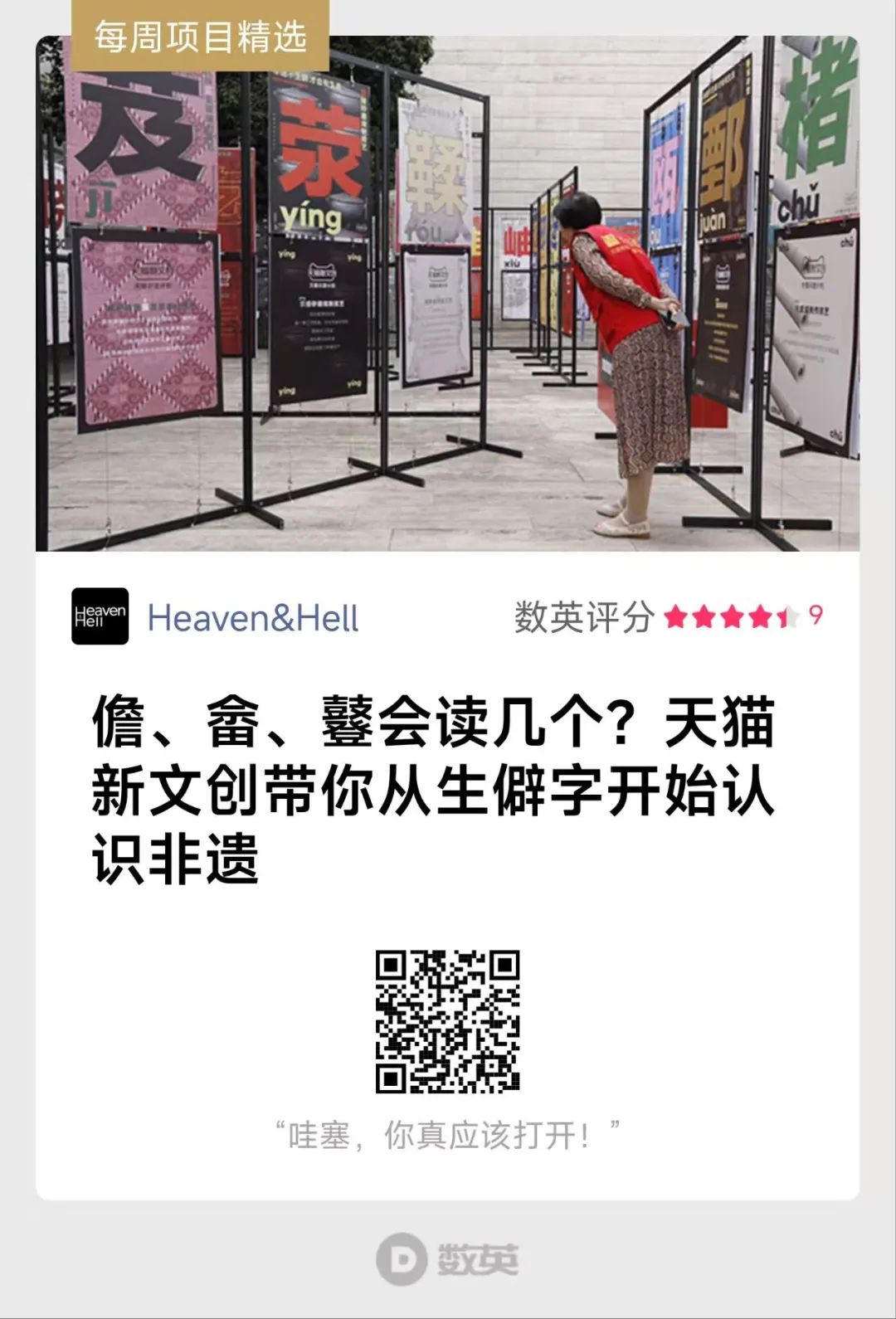

金思涵团队决定先解决宏观问题之下的“小”问题,于是有了#非遗不生僻 才会有生息#这个文案,他们找到了100个带有生僻字的非遗,结合海报、视频,联合品牌制作周边,将生僻字作为一种文化符号与非遗的文化内里相融合,达成了多个非遗文化知识的广泛传播,亦很好地兼顾了商业价值。

这个案例的成功,也为Heaven&Hell赢下两个长期合作的客户。

▼ 扫码查看项目详情

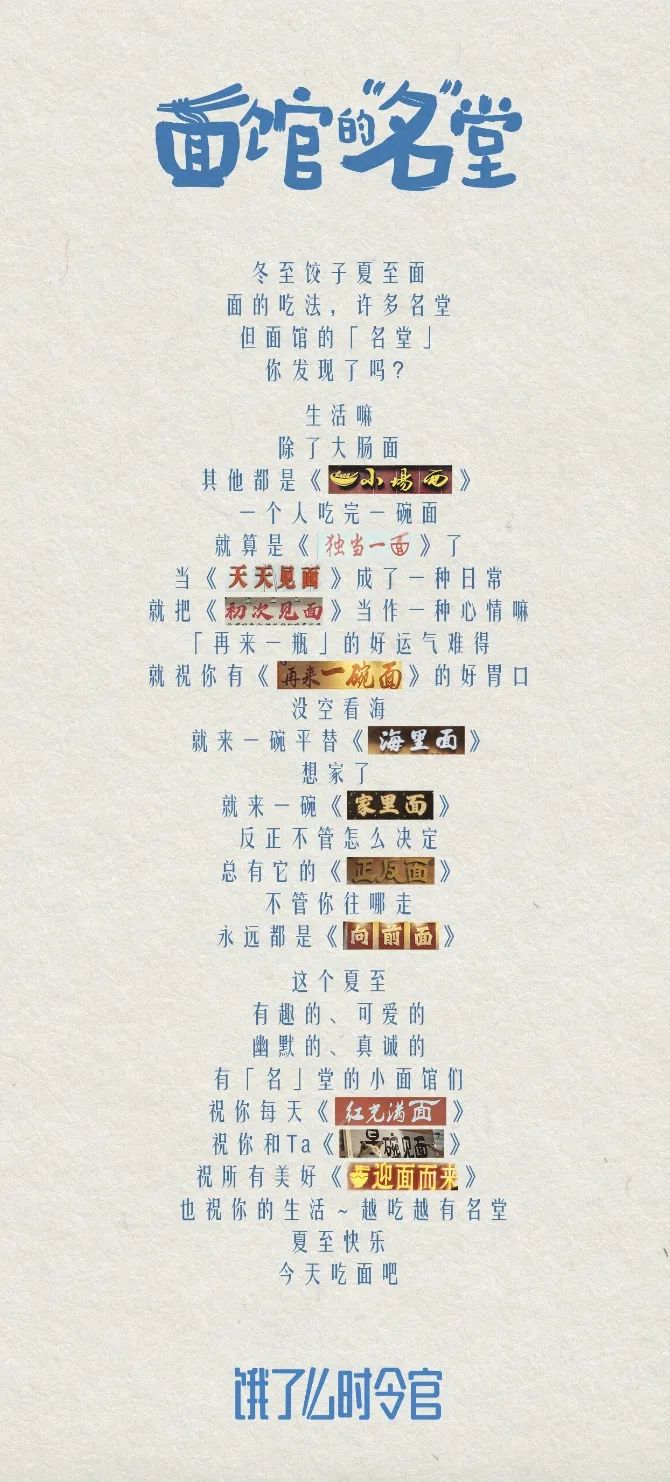

后来,饿了么找到Heaven&Hell,希望做一个夏至日的campaign。“节气”,依旧是一个相对宏大的命题,但金思涵找到了“一碗面”这个小切入点,并深挖出“一碗面”背后更小、更具体的东西——面馆的招牌。于是有了《面馆的“名”堂》,真实取材,真实故事,真实的生活,也收获了大众真实的喜欢。

视频文案:

▼ 扫码查看项目详情

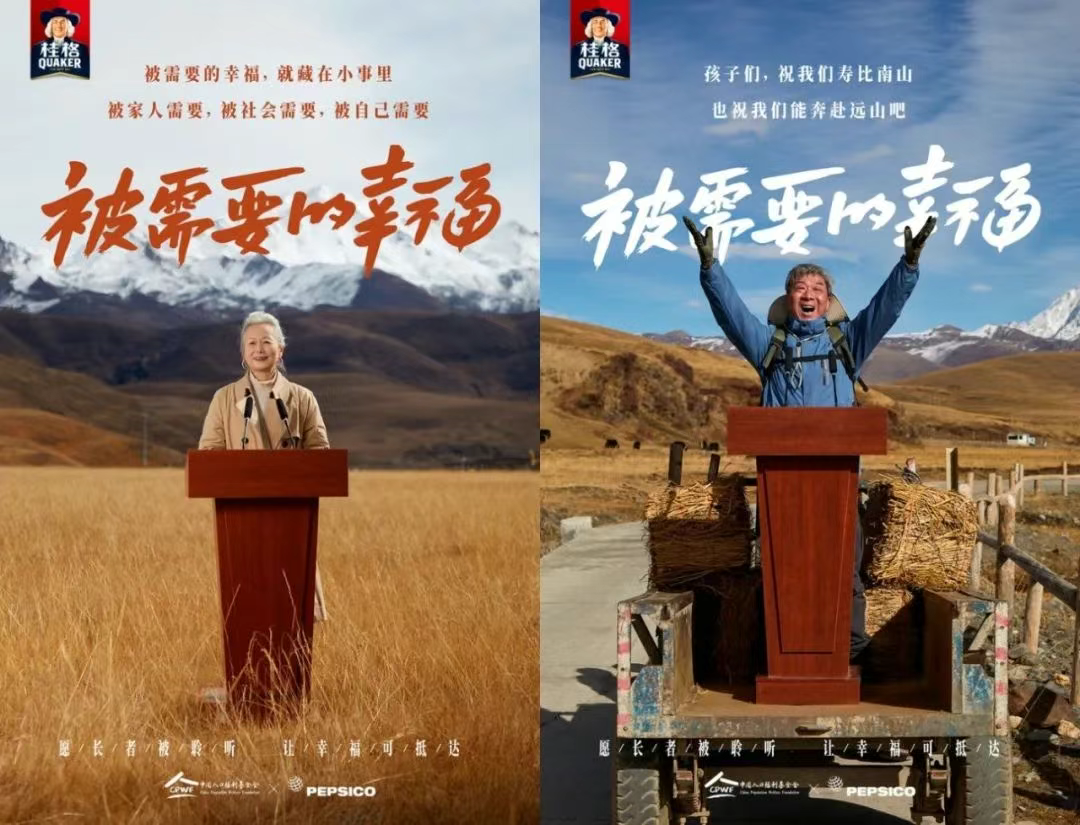

去年重阳节,Heaven&Hell帮桂格做了一支敬老公益片。提起“老年人群体”,大家可能首先想到要怎么帮助他们,要怎么满足他们的需求,但在《被需要的幸福》这支短片中,我们看到了一个“反向解法”——先看见和承认老年人固执、老派、脆弱等不被喜欢的一面,再挖掘其后面更隐蔽的情感,原来不是他们“需要”什么,而是他们希望自己“被需要”。

文案节选:

孩子们,你们好

今天,我想你们也听我聊一聊

在你们眼里,有时,我很固执、老派,还脆弱

你们很乖,会把家务啊,都接过去

让我在家里,多享清福

别再固执地看向远方,

希望我少些折磨,活到长命百岁

长命百岁?不是吧

这种只被照顾,不被需要的日子

我一点都不想过

照顾这个家是我的本能,不是逞能

只要心中还有火,我就会把赤铁,化作繁星

我还想学到百岁,不只是活到百岁

被需要的幸福就藏在这些小事里

让我感受到被家人需要,被社会需要

▼ 扫码查看项目详情

今年3·8妇女节,金思涵及其团队为天猫超级品牌日打造短片《遍地开着花》,基于近几年来,关于“女性”议题的声音越来越多,或是一部电影,一个广告,一个小小的设计,这些或大或小的声音,都在实实在在地让女性的处境都在变得更好。

“女性”的大议题下,已经存在了很多小议题,只是它们比较分散,那么这次要解决的主要问题就是“放大这些声音”,金思涵团队想到了“遍地开着花”这个比喻,以向这些 “声音”致谢的方式,让相关话题再次发酵、传播,激励大家守护这个“遍地开着花”的春天,继续积极发声。

文案节选:

如果说,春天的好,离不开花

那妇女的春天,就离不开这些花

我是詹青云,

弗吉尼亚·伍尔夫说:“不讨人喜欢的女人总是那么能言善辩的。”

恰巧我是,但,那又怎样?

这样的身材也能做模特吗?

那过气的声音问

有一群人笑着给出了回答

她们说NO BODY IS NOBODY

……

有个广告说月经可以用回红色,

后来我们不再这样说话:

我那个来了,借我一下那个

我猜你会说,3.8聊这些很老套

那聊点更老套的

有人决定改掉招娣这古老的名字

她们有了一句好用的口号,叫做:“我先是自己,然后才是妈妈”

或者她也可以只是自己

觉察,就是改变的开始

说不,让改变成为可能

▼ 扫码查看项目详情

项目结束后,项目团队全女合影

面对工作,金思涵说干就干,不给多余的情绪留一丝空间。

面对生活,她细腻、感性的一面又充分展现。

金思涵称,自己就是什么都想体验一下,她尝试各种球类运动、徒步,喜欢城市漫步,也喜欢远行探险,去年在坦桑尼亚,她坐在熟睡的狮子旁边,完成了人生清单之“撸大猫”。

最近,她又学起了纹身,她说:

一开始还被老师夸有设计天赋呢,其实我不擅长画画,老师说那样更有感觉哈哈。

但接下来那个步骤对我来说挺难的,因为正式学纹身之前,会有一个锻炼手的稳定性的练习,给你一个阿拉伯数字,是那种形状特别扭曲的,我们需要用针不断扎这个字以固定它,我就卡在这,后来考虑到时间和距离的问题,也就没继续学了。

我反正感兴趣的事情有时间的话就会去试一试,做一些没做过的事情,体验一些新事物。

这种对“新”的渴望,对生活的热爱,融入金思涵的作品,化作“可以再向下多深挖一步”的营销洞察、平静但能打动人的叙事和藏在平凡事物里的人文影响力。

金思涵似乎总能找到一件事中那个“最小单位”,然后继续洞察、深挖,把它变成可以有大范围影响力的共鸣点。

文化、性别、特殊群体……创意人以自己的方式参与了这些社会议题,不断发声。这也让我们相信,广告的确能以其有限的力量改变和影响些什么。至此,我们更相信“做广告是实现社会运动家的梦想”并非一句口号。

顺着用广告参与社会议题这个点,我们又聊了聊一些现实中可能会面对的顾虑、争议,阻碍——

数英:Heaven&Hell聚焦的都是十分热门的社会议题,做好了可以快速出圈,但做不好被批评的力度会更大,当品牌营销与社会议题绑定,如何把握好“安全”与“大胆创新”的边界?

金思涵:“安全”问题其实品牌考虑的比我们多得多,所以我们在提案的时候,要考虑的反而是创意够不够大胆,在前期阶段,我们往往会提出比现在大胆得多的东西,放心吧,太大胆客户也会“杀”掉它们的。

数英:这些年,谈及“女性”议题其实还蛮敏感的,尤其是广告营销,有时候可能会产生创作时自己没想到的争议,比如《祝你过年不用饿了么》那个项目,“这回饿了是真可以喊妈”这句文案有人提出“为什么就一定要喊妈,爸爸不能做饭吗”这样的质疑时,你会感到难过吗?怎么看待作品出街后的一些批评声?

金思涵:首先我不认同他的观点。我理解他的意思,如果说你在女性campaign中,持续去强化母亲做饭的形象,那这个就很敏感了,也是需要去改变的东西。但饿了么这个项目“喊妈”它是关联特定的场景的,它是在陈述一个事实,因为春节场景里,和妈妈做饭、逛超市之类给了我们很多温馨的回忆,然后这个本身也是去cue了一下“饿了么(吗/妈)”这个梗嘛,所以我就觉得还好。

数英:看到你之前有发一个帖子说“一个品牌到底要引领消费者的「善」,还是要顺从消费者的「恶」”,现在这个问题有答案了吗?

金思涵:那个针对一个非常小范围具体情境说的啦,我觉得我们可以把它变成广告是要去迎合大家的需求还是引领需求。比如说女性议题的东西,我自己观察来看,就是既有迎合,也有引领。那有很多广告,比如“牛马”营销,大多数还是停留在一个把问题丢出来的层面,没有提出一个新的东西,也没有尝试去解决问题,就是纯迎合。我比较佩服的是Nike,它敢于在大家都说“躺平”的时候,提出一个反主流但又不脱离事实的新的观点(比如“要赢”),我觉得这就是引领。好的创意是需要去引领一些事情的。

数英:明白了,这其实和你所说的“社会运动”类似,广告营销可以去做一些推动社会正向发展的事情。我们也了解到“发现问题、解决问题”是Heaven&Hell工作中的一个标准,你也十分擅长找到那个问题,可以和我们分享一下解决问题的心法吗?

金思涵:其实没有方法论。但我觉得,解决问题反倒没有那么难,难在发现问题。比如非遗这个项目,找到‘非遗传播难’这是问题之一,但我们还需要再多想一步,就是‘为什么传播难’,要找到现象背后那个“真正的问题。”

至于怎么找,多观察吧,要有自己的见解。

观察、见解、新,是对话过程中金思涵多次提及的,而她自己也一直在践行。

比如,看见熟睡小猫身上的“小鸭子”,她会写下“小猫儿的呼吸,成了小鸭子的海浪”。

看见喜欢的文案、特别的招牌名会随手拍下来。

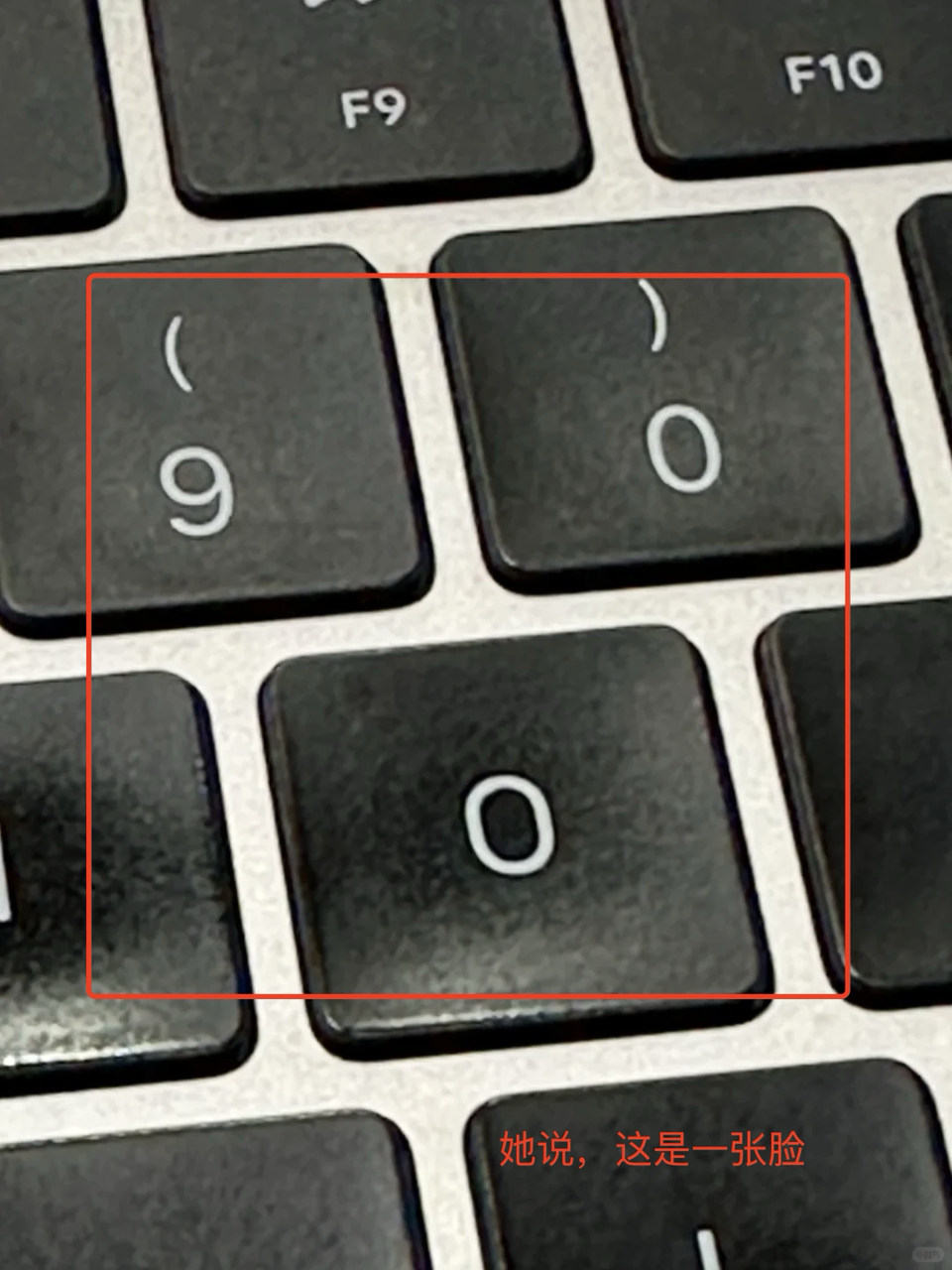

盯着自己的鞋,会联想到猩猩,就连键盘看久了,也能捕捉元素、组合出一个表情包。

想象力、观察力,好奇心,大概是创意人独特的天赋吧,也是那个共通的“心法”。

在金思涵小红书笔记的评论区,有这样一条评论很打动我:“好喜欢你的简介,用品牌营销做社会议题,是我一开始对广告专业感兴趣的初心之一。”

所以,创意人的“社会运动”,还有一个被忽视的意义:在嘈杂声中,让一部分人愿意继续相信自己心底的声音,去探索、发现与创造。

越长大越尖锐

他们还会为创作流泪,是好事

今年5月,金思涵作为华釜青年奖的导师,带队参加了比赛,并取得一金一铜一水晶的成绩。

我们问她:“当导师最大的感触是什么?这些年轻人身上有什么特质是最打动你的?”

“他们会哭。”金思涵的回答不带半秒犹豫。

“这是我没有想到的,我很少有这样激动的时候。”她接着说。

正当我们以为话题就要引到“情怀”时,金思涵话锋一转:“等他们再工作几年再看看吧。”(大家都沉默了几秒,然后笑了,懂)

说到这,我倒是想起了她之前分享的另一个观点“人应该是越长大越尖锐的”,完整的思考如下:

和人聊天

对面触发了一个问题

大概是:你会不会觉得人工作后变“钝”了?

我的第一反应是

我没有

我反而更锋利了

更年轻的时候

因为见识少、信息少

很多时候会“都可以”

而越长大,在获得了很多信息后

反而能发现许多陷阱、许多偏见

提出许多为什么

有了觉醒

可以这么说

有了觉醒,人才变得有棱角

可能写不出诗歌了

但是“见地”成了长大后新的宣言

数英:我们理解的“尖锐”,就是对自己的一些观点、态度更加笃定,很多人说长大就是一个磨平棱角的过程,成长过程中,我们有时候总要面对一些“不得不”,在选择有限的客观环境中,要如何保护自己的棱角,如何变得更尖锐?

金思涵:要有实力啊。

话音未落,我们几乎异口同声说出一个多小时前说的那句“要么自洽,要么强大”。

大家再一次笑了。

所有对话,至此结束。

然而,我的脑海中却不断再次想到最后那八个字,

相比起拿它当方法论,我更愿意将其视作一种提醒:

◆ 清晰认知客观环境,保持和加强甄别是非、真假的能力。

◆ 多了解自己,提升硬实力,也锻造可以处变不惊的软实力。

◆ 主观能动性永远有用武之地。

总之,

广告,没有想象中那么好,也没有想象中那么坏,

但只要你想,总能再创造出些什么。

还有人在看,还有人在听。

写在最后:

人生就是一场巨大的“信”

人各有信

你信自己我信命

他们「信了广告的邪」

所以在这行做到今天

为什么而信?

信带来什么?

这是数英专题内容「信了广告的邪」。

采访:Rae、Ivy

撰文:Ivy

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “数英DIGITALING” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。