- 0

- 0

- 0

分享

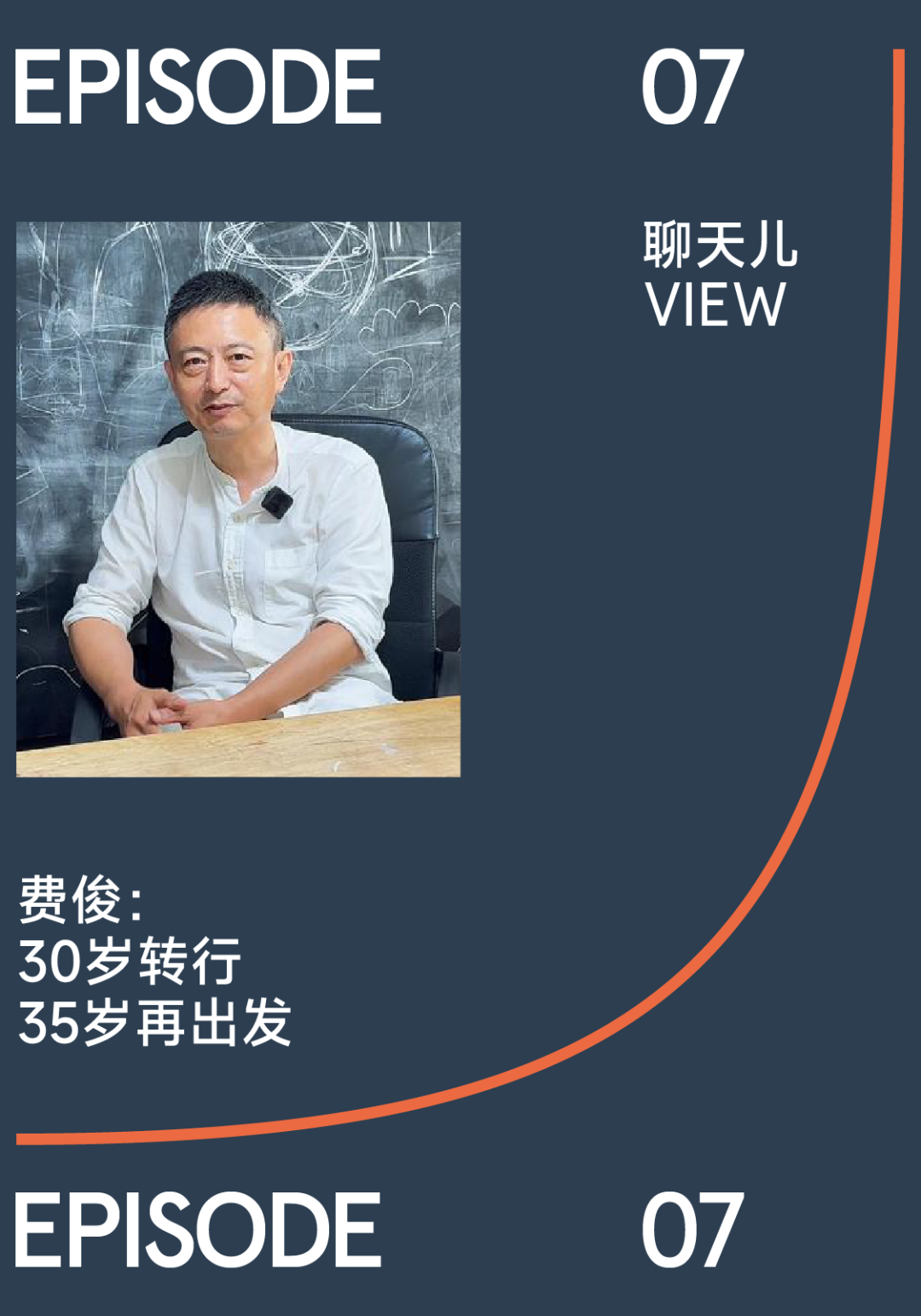

- 艺术生长|费俊:30岁转行,35岁再出发

-

原创 2025-08-14

老师,您是北京人吗?从小学习艺术吗?

我是湖北沙市人。因为我父亲是画画的,所以多少受他一些影响。

费俊儿时照片

儿时和母亲的合影

但其实,我小时候梦想不是画画,甚至多少有点反感画画这件事,因为总觉得好像受到了某种家庭的压力。

费俊与父母及妹妹合照

考上湖北美院附中后也开始学习画画,那个时候不能说对画有多么感兴趣,是发现美术组是个有意思的地方,因为美术组里有好多大哥哥大姐姐,他们都很成熟。

附中时期

下了学就可以跑到美术组里不回家,在那里听到各种见闻,主要对那些人感兴趣。所以在这个环境中,慢慢觉得好像学艺术的人挺有意思的,感觉他们明显比只是学文化的人更鲜活。这个过程中慢慢地也觉得画画这个事儿,以及和画画的人在一起挺有意思的,慢慢就没有了这种特别抵触的情绪。

小时候父亲会让我做各种临摹,我就觉得很无趣,让我写毛笔字也觉得很无趣。但现在我的字能写成这样还得得益于小时候父亲曾经强迫我写过一段时间毛笔字,我觉得它是有一定的启发性。

您父亲是学传统书画还是西方的?

国画也画,油画也画。

费俊父亲费克明画作

《断月明秋渺渺》

76 x 76cm

1990

因为我父亲在文化宫里工作,所以他其中一个工作就是画电影宣传海报。那时候电影宣传海报没有打印,都是手工的,搭着脚手架。我印象特别深,很小就跟着他一起去画两三米高的这种电影海报。

您是80年代末到中央美术学院来读书。

对,我是在84年到88年在湖北美院附中,88年考上了中央美术学院。

大学时期

大学时期与老师和同学的合影

您当时为什么学版画?

因为我附中的班主任是学版画的,多少受他一点影响。我们的附中既有绘画性的训练,又有设计性训练,这俩能力是始终就融在一起的。版画对我来说能发挥我在画面构成——甚至还有些设计思维是可以介入在里面的。我很得益于那几年在版画系特别自由媒介的一种创作方法。还有一个很重要的是,你会发现版画和画油画相比,版画它是个间接媒体,不是所见即所得的。版画是需要你要去预见,你将来经过复杂工艺以后得出来的效果。

从训练的角度,间接媒介需要有很强的技术思维,这种从规划到非常精密的执行,才能够最终得到一个你想要的东西。而且这个过程中还会出现一些偶发的可能性,所以这种工艺化的流程训练,其实它养成了一种技术素养。这就是为什么很多学版画的人最后进入到新媒体艺术。

确实在90年代初有很多老师,像杨福东老师等等,他们学版画之后(在毕业之际)还是选择了做艺术家。他们可能选择了新的媒介,但是您没有在92年毕业的时候选择做一名艺术家。

从版画系毕业后我就分到电影出版社成为一名美术编辑,工作了将近10年。

我之前看过一个采访,您那个时候有意识的去参加一些电脑培训。

毕业不久,当时美院办了国内第一个“电脑美术培训班”,我正好是第一期的学员。

在央美举办的新媒体艺术高级研修班

当时就觉得可以用电脑去做设计很有趣,开始试着用它去做一些无论是平面的图形,甚至当时还学了一点点特别简单的动画。

现在体制内工作还是会很被人羡慕,您的工作很稳定,同时您也非常积极向上,还学电脑等等。感觉是很不错的工作,怎么会突然想到去读研呢?

其实工作是很稳定的,因为我们不用天天坐班的,我就有大量的时间,自己还做各种各样的设计项目。当时自己创业做了一个小的设计公司,开始五花八门的设计,什么都做。到了2001年,当时同样还是央美办了一个“新媒体艺术高级研修班”,我一下就被吸引住了,我觉得这个有可能是未来,一种新的艺术门类。那个班对我产生了特别重要的影响,当时思维的一下转换,就像硬币翻过来一样,觉得打开了另外一种可能性。

您当时就辞职去学习新媒体艺术吗?

对,后来就受到当时教我们的,来自美国阿尔弗雷德美术大学的导师们邀请,最后去美国留学,正式进入到属于新媒体艺术学习的这个阶段。其实我很难回答靠这个怎么吃饭,很难想象你未来的职业是什么,但是你会感觉到它像是一场革命要来,而且你恰好可能是第一批,进入到这个领域的人。最终我想我还有一点任性的资本,30岁嘛,还有任性的资本,所以当时毅然决然地说,那不妨试一试。去做一件自己觉得听起来不是那么靠谱,但是它很有意思也有挑战的一件事。

您后来还是继续创业吗,还是就回美院做老师了?

对,我毕业以后就回到美院做老师了,就开始做新媒体的艺术创作。也算是国内比较早进入到我们叫“数字媒体艺术”这个领域,也在一些设计机构里面做一些设计项目。实话实说,当时新媒体艺术是看不到任何市场的可能性,它不是个传统的艺术市场,还是需要靠一些设计的项目来养活自己。

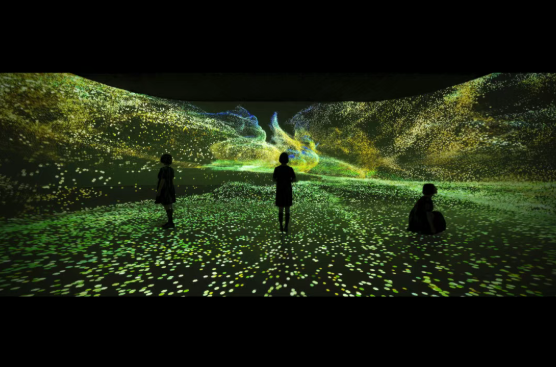

某集体ART+TECH是您什么时候开始突然要做的事情?

某集体是2014年才创立的,到现在也就十年时间。我后来愈发感受到社会上开始对新媒体艺术有了一些需求。比如说像博物馆,我们给很多类似于故宫博物院这样的文化机构,为他们做一些数字文化的内容,后来又逐渐进入到像数字博物馆这种策划设计。

画游千里江山-故宫沉浸艺术展

©某集体ART+TECH

尤其随着移动互联网深入,大家开始用到智能手机,大家对新的内容的需求,以及有一些线下的博物馆,对于数字内容的需求,慢慢开始在萌发出来。

山东济南国家宝藏主题“东方智美”国宝数字体验展

©某集体ART+TECH

所以我当时就觉得需要一种新的,团队式的工作方法,其实就是想做一个“去个人身份化”的,以“新集体主义”作为一种理念的这种创意结合体。

《飞鸟集》@大兴国际机场

©某集体ART+TECH

您怎么定义它?除了“去身份化”,它是一个设计工作室还是一个艺术集体小组?

从某种意义上,我认为我们是为自己创造新的应用场景,用艺术与科技作为工作方法,来为各种不同的社会场景服务的一个机构。

北京城市图书馆-元宇宙馆

©某集体ART+TECH

从早期更多是提供设计服务,到近些年我们还可以提供作品创作服务,也就是我们用自己创作的作品来形成——我们叫新媒体公共艺术。

情绪几何

©某集体ART+TECH

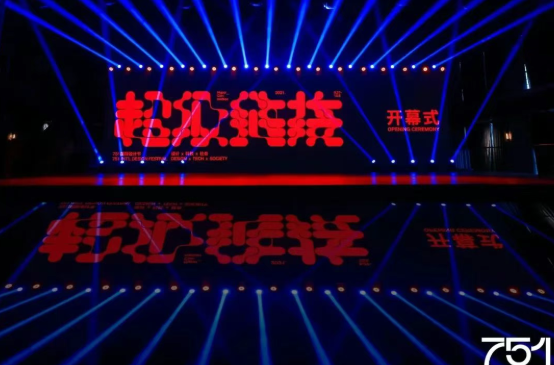

北京《751国际设计节2021》

©某集体ART+TECH

大家认为新媒体是可以进入到公共空间的,而且它产生了一种效应,一种不一样的公共艺术。

某集体ART+TECH的受众是非常的广泛的,比如在纯艺术方面,你们有威尼斯双年展,当然可能更多是以你个人的名义参与。

《睿·寻》手机应用程序

尺寸可变

2019

威尼斯双年展中国馆

©某集体ART+TECH

也有像23年春晚这个非常大受众的舞台,传统意义上艺术是非常小众的,它是非常精英的一个学科,但春晚又是一个非常大众的全民综艺节目,和美术馆是完全不一样的受众。

2023年中央广播电视总台春节联欢晚会

从新媒体角度看某集体ART+TECH是都能覆盖的,那您觉得会有什么区别?

显然是有区别的,首先受众非常不一样,但我一直认为新媒体艺术不仅仅是从媒介上有区别,从媒体上的,它天生就是一个带有公共性的媒体。从它诞生那一天开始,它就和它在数字平台上传播方式密织在一起。

23春晚创意节目交互视觉秀《满庭芳·国色》

它和基于白盒子美术馆的传统艺术非常不一样,由于它天然的公共属性,除了可以参与到双年展这种艺术语境的展览,我倒认为它更大的能量其实在社会空间里面。

当时参与春晚项目也不是没有顾忌,我究竟能干什么,能对春晚带来什么样的变化,我心里是没有底的。同时吸引我的是,如果我把春晚当做是一个公共艺术项目,那它是一个有巨大能量的公共艺术项目。可能这一辈子做无数个展览也触达不了这么多的观众。我们可以自嗨,觉得自己做了一个很好的展览,但事实上它跟公众之间的链接是非常弱的。

我这些年一直在思考“艺术的有效性”,但“艺术的有效性”不仅仅是在所谓美术史的语境中思考它的有效性,我更多在思考它在社会层面的有效性,也就是对社会能产生什么样的作用、影响,无论是认知上、审美上的影响。

做春晚项目个人力量是很有限的,而且作为一个视觉总监,其实我很难去真的改变内容本身的属性。但如果在内容所承载出来的视觉气质方面,能把春晚的色彩饱和度拉下来10%,我觉得这个事就没有白参与。

春晚主视觉(四十多版设计稿)

尽管可能色彩饱和度上的变化,很多人不一定能注意到,但我相信它隐含的影响是弥漫的。很多人可能也没觉得23年的春晚和往年内容上有多大的区别,但是有可能感受到一点点雅致,感受到一点点克制。

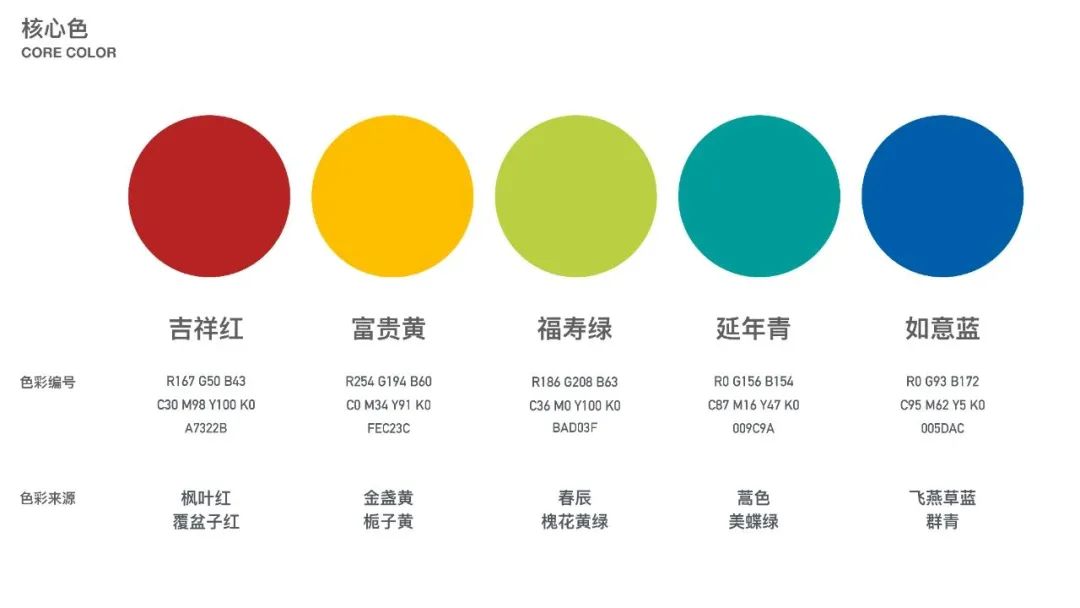

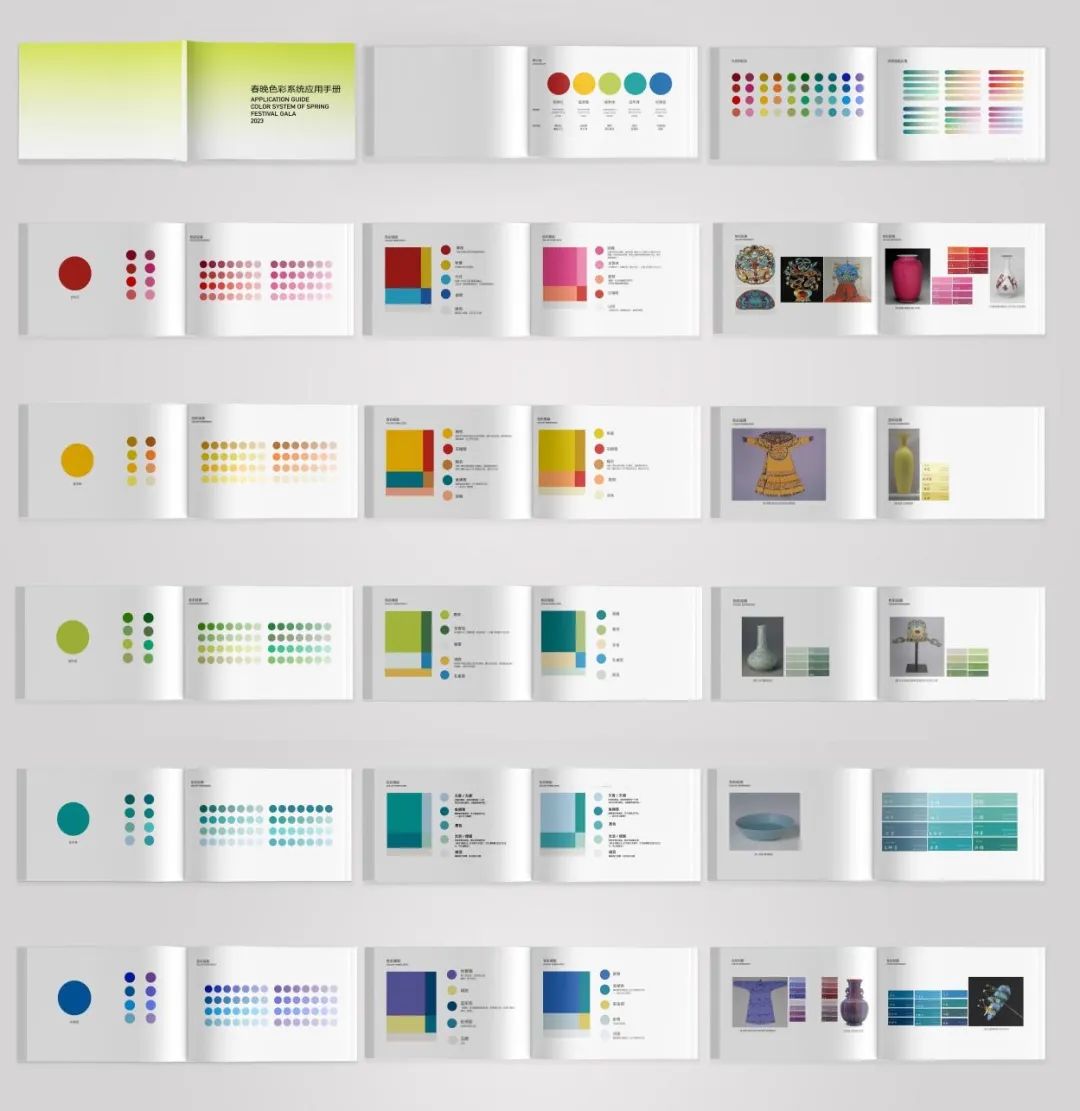

2023春晚色彩系统应用手册内容(部分)

于是我就开发了一套系统,直接做了一套基于中国传统色的春晚色彩应用系统。将系统作为一个标准,把它发给所有参与的设计师,甚至包括导演,将他们统一到一个审美体系里。它不光是个标准,它还是个工具。我在里面做好了调色盘配色工具,他们可以直接套用。最终无论节目内容是什么样,但是至少在色彩的控制上,我觉得还是基本实现我当时定的小目标。

以宋代词牌名“满庭芳”为核心定位的主视觉

我们非常具体,甚至会具体到要有五分之一的内容是素菜。其实做这个事像做年夜饭一样,我们现在生活条件好了,年夜饭不能全是大鱼大肉,得有一点青菜,要荤素搭配年夜饭才显得高级。这里面五分之一差不多有8个节目是我重点看守的,我要保证这五分之一少油少盐。

可能在春晚历史上第一次有了一些特别暗的底色,这些小小的突破,其实对历史来说是不容易。最终整个呈现出来内容,离我所预期的还是有一定距离。能够在几亿人面前,能够在这么短的时间内,哪怕它作为年夜饭的背景存在,哪怕把它当做一个动态墙纸也好,或是只是渲染气氛的东西也好,我觉得这个努力还是挺有意义的。

我觉得这比教书更有意义,想要努力提高一点点大家的审美。

在我看来它其实是一个非常有效的美育的平台。

您对现在学新媒体艺术或者是科技与艺术的同学有什么建议吗?怎样才能把自己艺术的部分做得更好。

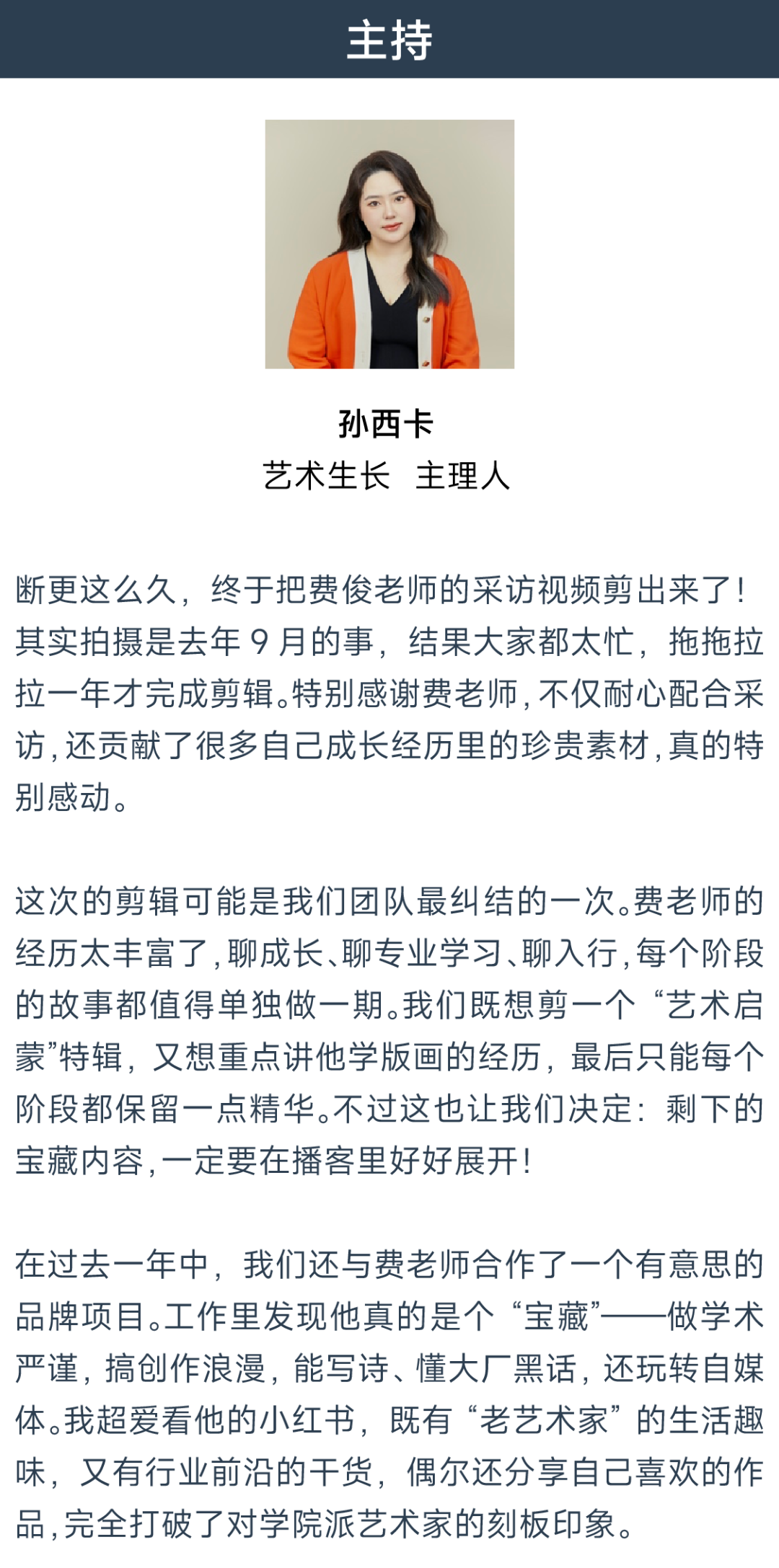

就像你说的,我可能不像很多艺术家有特别强的艺术家气质,因为我们努力想做成一个正常人。

老师您更像一个工程师。

我觉得自己在学艺术里面,是比较有理性思维的一个人,极度的理性才能触达感性。所以我们有很多项目,它发端可能是非常感性的,但是它需要一步一步,用非常理性的方式把它有控制地实现出来。

有时候我们团队会特别害怕我,因为我会经常有一些,他们觉得天马行空,完全不可能的想法。当时我做了一件名为《水曰》的作品,他们觉得这简直就是一个天方夜谭。

费俊

《水曰》

互动装置

尺寸可变

2021

因为我有极强的感性的驱动力,对我来说必须要把这种浪漫表达出来,我不在乎花什么样的代价,使用什么样的手段,就要做一件看不见作品的作品。我有这么强烈的驱动,这个驱动是不理性的,一个过度理性的人其实也做不了艺术家。

我觉得您还是浪漫的,毕竟是一个浪漫的理性主义,写心情日记的老师。

今天学习新媒体艺术,我甚至会重新让我的学生回到绘画,用绘画重新变成一种思维工具。我觉得今天有很多年轻人,尤其是没有学过传统艺术的年轻人,他们直接进入到数字世界,缺少和这个物理世界的亲密接触。我之所以特别喜欢黑板是因为黑板它总也擦不干净,它就像记忆一样层层叠叠的叠在上面。你不知道可能哪一天,几年前写到的一个东西,它可能在一年零三个月以后,和今天的某件事情生效。

这两年我不断地在做这方面的实验,让学习数字媒体的学生去使用各种材料,使用各种物理材料来作为自己的思维工具,最终用思维工具去主导自己在数字媒介中的创作。我会感受到这代年轻人,当然他们的想象力是非常丰富的,但是他们对现实世界的感知力是非常单薄的。说白了,很多人可能小时候都没玩过泥巴,这种和现实世界零距离的接触,我觉得是缺失的,感官上的缺失会导致他所营造数字世界的一种扁平和单薄。

可能他的单薄不是没有去采风,因为他的生活体验永远在屏幕里。他的创作又在屏幕里,所以他的内容世界可能就是单薄的。

一方面是因为生活方式的变化,它带来了一种,让我们和数字世界的接触远远大于和物理世界接触,这是一方面,但另外一方面,还有一个认知上的区别。我们今天做教育无外乎就是帮你把这个硬币翻过来一下,但很多时候这种和物理世界的接触,它并不能对你有启发性的作用。所以艺术就是让你重新——我们利用绘画也好,还是利用材料进行创作也好,它来重新缝合这种接触关系,以艺术的名义重新让你去感知你熟悉的这个世界。现在年轻人学习技术的能力要比前几代人要强很多,所以现在最大的危机不是会不会学习技术,而是你如何利用技术,还得回到源头寻找。

我觉得艺术最大的价值其实是多样性、差异性,如果你从教育层面上更结实地把它导入到现在这种教育体系里去,我想可能才能够让这些年轻人更有效地把自我能够发掘出来。

老师最近有什么大项目吗?(采访时间2025年8月,该项目仍在持续中)

这两年一直在做和情绪疗愈相关的项目。大概四五年前,我结识了一批中科院的心理学家,最初是觉得好玩做了一些跨学科的作品,想把人的情绪可视化出来。后来在做的过程中发现打开了一个新的领域,就是当艺术介入到心理健康,它有着一种传统心理学没有的能力。后来我们了解到能够真正有职业资格,能够从事专业心理辅导的人群非常有限,完全不可能满足现在日益增长的心理需求,所以在做的过程中我们突然发现原来艺术是可以介入到其中,而且它在不同的年龄段都有巨大需求,比我们想象的还要巨大。

我们慢慢的逐步的从最早一个实验性的作品,到现在想要不断地把它变得有更强的公共性,甚至不排除将来会把它变成一个产品。更多的人其实没有到治疗这一步,他恰恰需要的就是一种压力的释放,或者说一种情绪的转换。在这样的艺术作品面前既没有隐私的困扰,又没有心理负担。我们在研究的恰恰是有针对性的,而且符合心理学的这个科学逻辑的,一种能够正向帮你去引导你的情绪的,这样的一种作品。

所以从这么一个项目中也能看到,今天新媒体艺术,它不仅仅是为美术馆、为一个艺术展览,作为一种新的艺术门类。我觉得它更强的能量恰恰是在这些白盒子之外的,拥有巨大社会需求的地方。

真正的艺术赋能社会,我觉得艺术本身的力量其实就是赋能人的心理。这个项目非常切实又很应用的,更直观的为人的情绪赋能。并不是说看到一副画心情愉悦,觉得很漂亮心情好,这真是非常有理想的一个项目,很棒。

这是一个理想主义的项目,把艺术本身的功能去真正落实,它是以美润心,真正能够去滋润你的心灵。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “Y ART PROJECT” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。