- 0

- 0

- 0

分享

- 费俊,艺术家可以媚俗,但要知道什么是“俗”丨潮流100系列专访

-

原创 2025-10-15

TREND 100

潮流100系列专访

01

对话费俊

本篇采访全文4100字,预计阅读时长10分钟

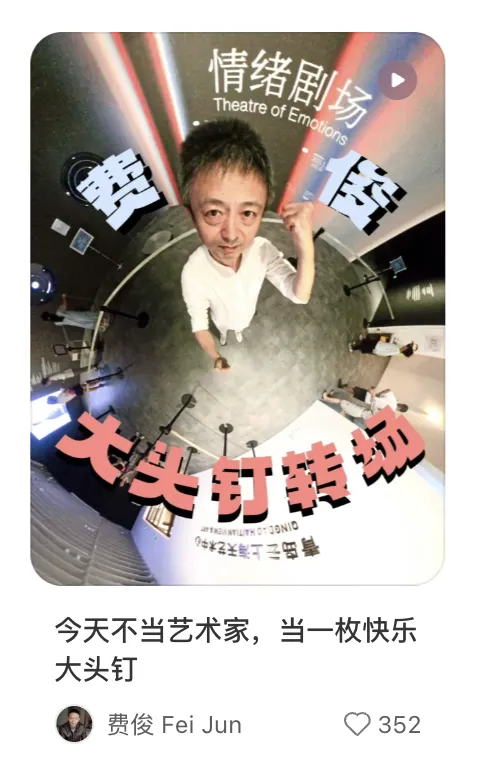

“55岁央美教授高能量的一天”

——这是费俊最近在社交网络上

所分享的VLOG主题。

“央美教授”只是费俊诸多头衔中的一个,他还兼具教育者、创作者、艺术家、设计师等多重身份,身影活跃在与文化艺术相关的各个领域。

费俊于1992年毕业于中央美术学院版画专业并获得学士学位,2005 年毕业于美国阿尔弗雷德大学艺术与设计学院电子综合艺术专业并获得硕士学位。

他曾任中央美术学院设计学院数码媒体工作室主任,北京媒体艺术双年展联合策展人。

现为中央美术学院设计学院艺术与科技方向教授,博士生导师某集体ART+TECH 创始人、创意总监,中国美术家协会数字艺术艺委会秘书长。

艺术家本人供图

尽管有诸多头衔,费俊更倾向于被称作“艺术工作者”。

在费俊看来,所有身份标签都存在局限性,而“艺术工作者”这一称谓,能够涵盖教育、独立艺术创作、设计等多个领域。

这些领域的活动,本质上都以创造力为核心。

这些身份只是社会精细化分工的产物,在费俊眼中,它们相互融合,而非彼此割裂。

不同身份的实践体验本质都是艺术工作者的创造力活动,形成一种相互滋养的能量循环,为费俊的艺术创作注入了新鲜且丰富的元素,而他也始终致力于将这些身份整合,使其服务于“一件事”。

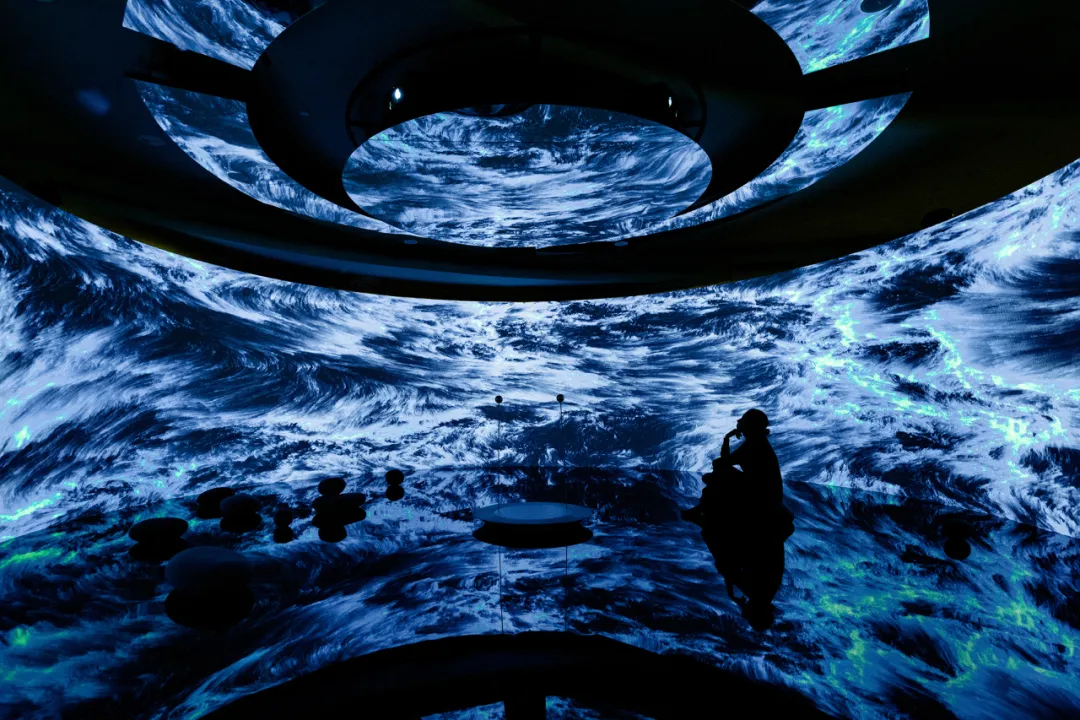

在《水曰》、《情绪剧场》等一系列作品中,费俊亦尝试结合科技、数学、心理学等多个领域,避免被单一范畴所定义。

在我们的刻板印象中,这个年龄的高校教师很难与“潮流”沾上边,但费俊却一直走在“潮流”前线,努力跟上互联网时代的脚步和年轻人的步伐。

例如他的《情绪剧场》系列作品,就在社交网络中与众多年轻人产生了深度共情。

费俊作品《情绪剧场》

以“潮流100”为契机,《青年视觉VISION》与费俊展开对话,探讨关于潮流艺术、数字科技及文化表达的相关思考。

VISION:在中国当下的时代土壤中,潮流艺术有哪些方面更契合时代需求?

费俊:每个时代,人们对潮流艺术的期待不同,我并非潮流艺术家,仅从创作者和消费者角度分享感受。

中国本土的潮流艺术,与新兴人群的诉求相关,尤其具有强烈的治愈性特征。

采访视频截图

人们对艺术的需求多带有情感治愈诉求,潮流艺术是否 “潮流”,某种程度上取决于其治愈系能量的强弱。

这也是潮流艺术中常见萌态、国风元素,且色彩缤纷、与现实保持距离的原因。它是当代文化的一部分,折射出年轻人对艺术的需求。

相对而言,反思型、社会现实批判性的艺术,较难成为潮流艺术主流。

当然,我这只是对现象的客观描述,无好坏之分。

VISION:在全球数字化背景下,中国的文化土壤有其独特优势,你认为这种优势体现在哪些方面?中华文化为你的创作提供了怎样的滋养?

费俊:我一直在寻找中国传统文化与当代数字艺术的内在关系,更倾向于获取底层精神滋养,而非表面符号挪用。

单纯的符号挪用,难以构建深层文化关系。真正的文化滋养,更多来自底层思想。

采访视频截图

比如 “五行” 观念,可视为一种哲学,它从本体论层面解读世界,用金木水火土及相生相克的动态关系,解释万物的构成,既有从微观到宏观认知世界的认识论属性,又蕴含浪漫的东方生命与世界解读视角。

我受这类思想影响很深,会将 “万物有灵” 等东方泛灵论思想融入创作。

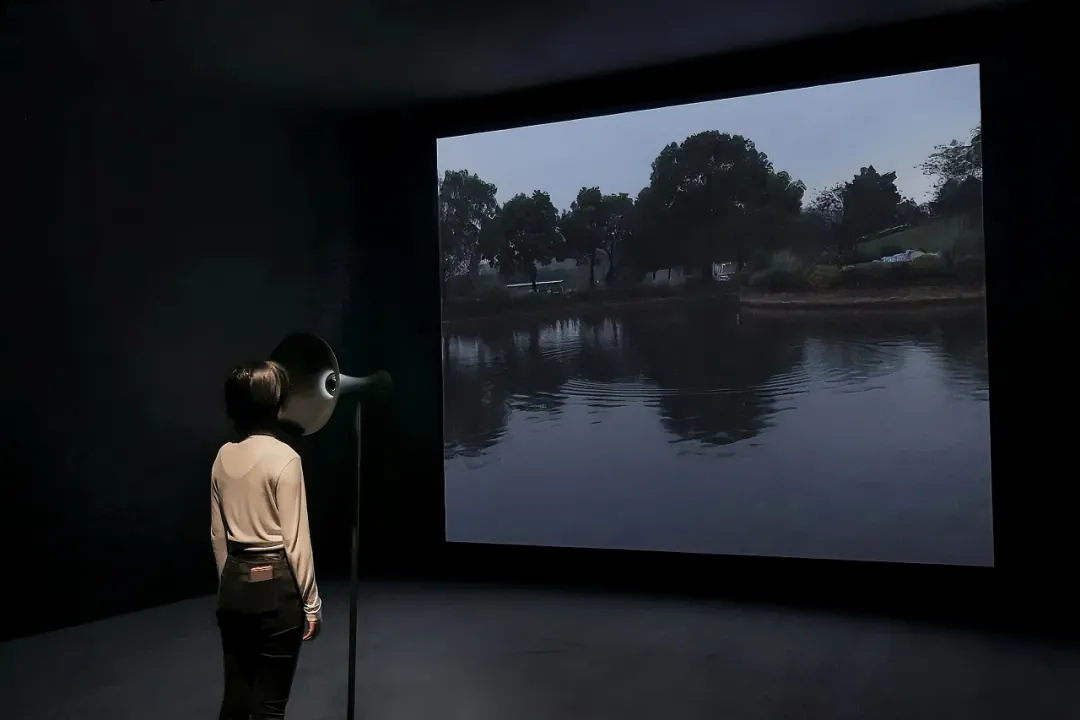

比如作品《水曰》,虽无明显文化符号,但核心是探索人与万物对话的可能性,源自 “万物有灵”“天人合一” 的古老东方思想,即相信物种间存在沟通与能量交换。

费俊作品《水曰》

VISION:AI 能为艺术创作者提供新灵感吗?

费俊:AI 必然会成为艺术、设计领域的常态工具,但它能否带来新灵感与创造力,是开放性问题。

我认为可以,但需要新的创作观和方法,从观念到方法都要更新。

若用旧认知使用新工具,只是 “新瓶装旧药”,新工具只会为旧观念包装新形式。

真正值得研究的是,AI 作为人类历史上首个具有一定主体性的工具,能带来哪些新认知、新艺术观念和创作方法。

费俊作品《水曰》

尽管 AI 在科学上无意识、无情感,但在人机协同中,可被视为感性存在体 —— 比如很多人将 AI 聊天软件当作倾诉对象,甚至认为其 “更有人味”,这种用户感知层面的拟人化感性已经开始影响生活。

因此,艺术家不应仅将 AI 视为工具,而应看作 “另类生命体”,思考这种关系对观察世界、体验生活、创作活动的影响,这是认知论的颠覆,也是产生新认知的原点。

VISION:若 AI 超越工具属性,未来是否可能取代艺术家?

费俊:AI 一定会取代部分艺术家,尤其是以简单图像风格为核心技能的艺术家,因为 AI 的风格迁移能力更强。

但以创新为核心、具备 “不可被计算” 艺术能力的艺术家,不会被取代。

AI 的核心能力是基于人类数据集进行模拟生成,无法打破既有图示经验创造新图示经验,其视觉创新本质是对人类数据库内容的组合。

而人类与 AI 的最大区别,在于拥有不可计算、无逻辑推演、不符合因果关系的思维,比如复杂的情感,无法被算法完全模拟。

费俊作品《情绪剧场》

AI 会取代传统艺术技能、视觉工作,但会倒逼艺术回归核心创造力 —— 即打破既有美学方式、视觉经验,颠覆固化模式,创造人类未有的新美学经验与艺术观念。

这种能力是 AI 无法替代的,也是艺术未来的核心方向。

历史上,艺术曾多次被宣告 “死亡”,但所谓 “死亡” 只是固有艺术方式的终结,艺术会在模式迭代中重生。

AI 技术,正为艺术的 “涅槃重生” 提供新路径与使命。

VISION:潮流艺术常与商业紧密关联,其艺术价值是否会受商业影响?如何避免市场趋同导致的同质化?

费俊:“潮流艺术” 是艺术在商业化过程中被赋予的标签,作为艺术家,有些人不太愿意被定义为 “潮流艺术家”,除非有意用波普观念塑造自身。

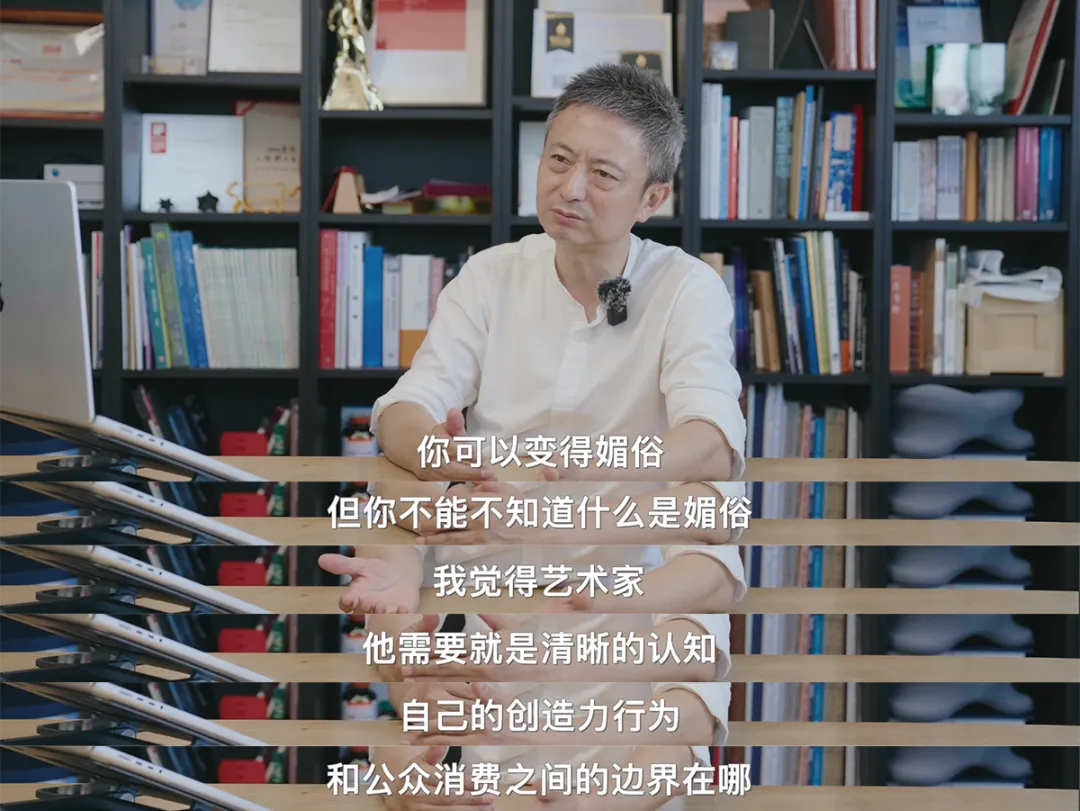

作品市场化过程中,必然面临 “可复制”“符合消费需求” 的宿命,这形成了一种张力,处理张力的关键在艺术家自身。

一方面,艺术家可借助商业、数字化技术,让作品触达更多受众,为作品注入当代性能量;

另一方面,需清晰认知社会审美与艺术史审美的边界,不能因市场追捧、消费奇观混淆界限 ——

可以 “潮流化”,但要知道 “什么是潮流”“什么是反潮流”;

可以迎合消费,但不能不知 “媚俗” 的本质。

采访视频截图

艺术家需在被时代接纳(作品被购买、收藏)的同时,坚守个体的艺术追求,避免被消费奇观吞噬 “本体责任”——

即始终保持从潮流中走出、自我革命的能力,这是非常困难但十分关键的一点。

VISION:当下年轻艺术专业学生、年轻艺术家的创作,呈现出哪些贴合时代的新特点?

费俊:我能明显感受到不同代际创作者的差异。

在艺术创作上,现在的学生对虚拟世界语言的运用能力,远超过他们在物理世界的沟通能力,创作表达也越来越趋向数字化。

这一方面是时代特征的体现——数字化生存背景下,他们作为数字原住民,对数字世界语言熟悉且擅长运用;

但另一方面,这也是我担忧的地方。现在的年轻人不太善于在真实世界中表达和实践创造力,反而在数字世界里更游刃有余。

当年轻人与物理世界的感性连接不够强烈时,其感知会显得单薄。

就像一个分不清水曲柳和胡桃木的艺术生,进入虚拟世界后,可能会把现实世界的复杂性简化为不同的贴图。

若感性能力未在物理世界得到充分释放和训练,在数字世界中的感知精度会很低 —— 这里的 “低精度” 并非指生成图像的精度,而是感知不够精致、敏感。

这种感知的敏感性与表达的多样性,需要借助物理世界的媒介来训练。

很多年轻人和艺术机构都忽略了这一点,在快速数字化过程中丢失了重要的感知能力。

费俊作品《水曰》

我并非要让他们成为木匠,而是希望他们能感知木材的多样性与复杂性,体会触摸木材时的温润感及微妙差异,我将这种能力称为 “感能”。

若 “感能” 得不到充分训练,人们在虚拟世界中的表达会越来越趋同,被技术标准化压制,最终导致表达贫瘠。

不过我相信,随着 AI 等技术的快速普及,会倒逼艺术教育和艺术创作回归本质——

让大家意识到艺术本源中那些不变的、需强化的创造力内核,而非在追逐工具更新中寻求 “奶头乐” 式的安慰,忘记艺术创造的本质是构建个体感知、个体表达的差异性,以及在与世界、他人的关系中形成独特的表达与语言。

若这部分得不到充分训练、开发与确认,有的艺术家最终难免会沦为工具的奴隶。

VISION:本次 “潮流 100” 邀请了众多年轻创作者,尤其是年轻潮流艺术家,你有什么话想对他们说?

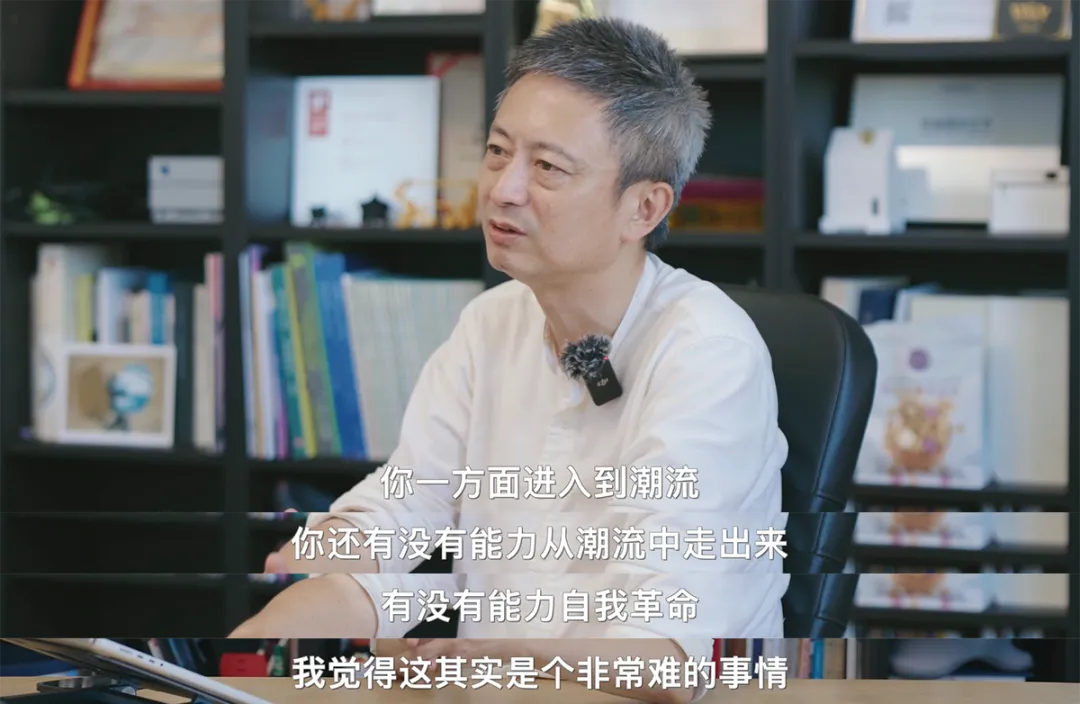

费俊:真正的潮流是反潮流的,始终带着反潮流的观念创作,才有可能做出好的潮流艺术。

就像真正的时尚是反时尚的一样,不要随波逐流、追随所谓成功者的经验,而应寻找差异、寻找你独特的表达,让作品成为真正的潮流艺术。

采访视频截图

在这当中,首要关注的是个体表达。

要明确自己创作的核心动力,找到不同于他人的表达方向,这是艺术的内核——无论是否属于潮流艺术,都是我们必须坚守的底线。

VISION:对于《青年视觉VISION》杂志及 “潮流 100” 活动,你有什么寄语?

费俊:在我心中,《青年视觉VISION》是一本有态度、视觉质量高的杂志。

我知道如今纸媒发展不易,在话题的频度、广度及辐射力上,很难与互联网媒介相比。但在信息超载的当下,杂志更应发挥在话题深度挖掘上的优势。

采访视频截图

这个时代,人们会逐渐回归选择性阅读,因为信息获取越多,知识加工成本越高,此时有深度的媒介声音尤为重要。

潮流艺术是具有公众性甚至商业性的话题,希望对它的讨论不止停留在市场维度,更能让大家看到潮流艺术属于当代公共文化的一部分。

文化除了满足时尚消费需求,还应为当代文化提供价值,为个体带来精神层面的价值。我最不希望看到潮流艺术沦为 “安慰剂艺术”,它不应只提供情感安慰,更应具备启示性。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

费俊从不以“潮流艺术”作为自己的创作目标,但在某种意义上,他的创作紧扣着时代的脉搏。

在费俊看来,“潮流艺术” 是把双刃剑。

一方面,它的积极意义在于为当代艺术进入社会语境提供了界面,让更多公众能消费、体验、审美,推动艺术参与社会文化和公共文化生成——毕竟,艺术需通过商业渗透到生活方式中。

另一方面,艺术在生活化、社会化、商业化过程中,会形成固有模式,如固定审美趣味、符号化呈现,易被标签化——但从艺术实践角度,标签化会形成束缚,需打破固化的审美模式。

费俊以一种解构的视角点出了潮流的本质——

真正的潮流以反潮流生存,而非趋同于某种风格。

艺术本质是动态的建构与解构循环,潮流艺术不应是固化标签,而需在自我颠覆中不断推进。

艺术家本人供图

在未来的创作规划上,费俊尝试推动艺术介入心理疗愈向更深层次发展。

他希望这一领域能够突破艺术圈的边界,进入公共视野,从而影响更多的人。

为实现这一目标,他将尝试借助产品、商业等社会力量,提升艺术介入心理疗愈的普惠性,最终将其从单纯的艺术项目转化为融合艺术、科技、心理学与商业的产品,实现从“作品”到“产品”的跨越。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “VISIONLAB视觉实验室” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。