- 0

- 0

- 0

分享

- 管怀宾的20岁

-

原创 2025-11-06

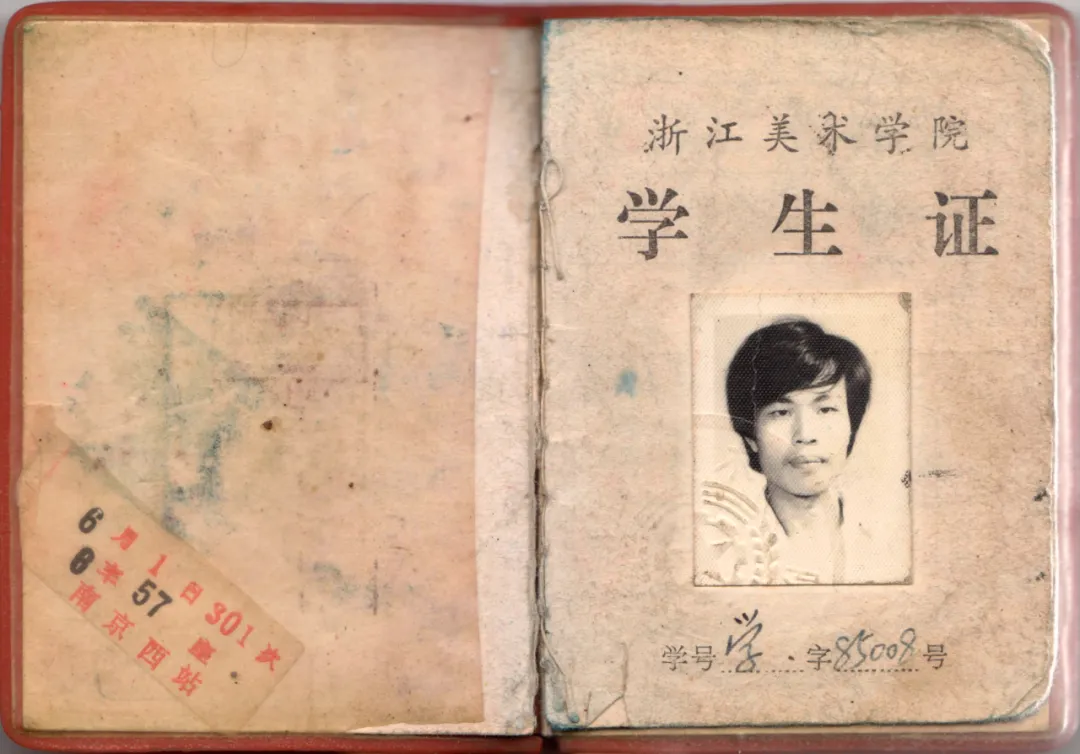

1985年,管怀宾在浙美的学生证©️受访者供图

受访:管怀宾

采访及编辑:杨梅菊

人一生中许多时刻所蕴含的意义,也许正是在对其不断的回看中所丰富、完整乃至重新建构的。正是怀着这样的判断,打边炉决定推出“艺术家的20岁”系列专题。

作为本系列的第五位讲述者,艺术家管怀宾的20岁,恰与整个1980年代重叠。在那个写满开放、探索与理想的年代,一个年轻人的个体命运可能无可避免地与集体叙事产生碰撞、寻求分离,管怀宾也不例外。但也许出于由社会历练过的老成,或者出于一种朴素但智慧的人生哲学,尽管几度历险、数次转身,管怀宾的20多岁故事并未走向戏剧式的冲突和激烈,而是在一种乐观和希望感中安全着陆。

在管怀宾看来,自己的20岁无疑无法脱离“幸运”二字进行阐述,但不可否认的是,除了幸运,还有他的朴素和诚实,果敢和机敏。从江苏如东出走,他一路先后经历了苏州工艺美校的园林记忆,浙美国画人物的系统训练,无锡四年的粗粝现实,再到30出头远渡日本在异文化的孤寂中重新确立自我——这十年,他没有停歇,而是不断出发、不断放弃、也不断重建。

在艺术这条路上,管怀宾走得同样迂回且漫长:出发于国画传统,浅尝过实验水墨,沉迷于坦培拉绘画,被“物派”所启发,最终跳出绘画,拥抱了装置和空间多媒体。某种程度上,结果层面的多变,正是管怀宾在过程意义中的坚持。

在与管怀宾的对坐中,我意识到,自己所听闻的,并不仅仅是一个艺术家的个人成长史,也是一代人在时代浪潮中如何保持清醒、如何坚守信念的最小刻度记忆。

事实上,无论1980年代,还是四十多年后的今天,年轻人在本质上所寻求的,似乎是一样的东西:那就是在不确定中找到确定,在混沌中建立秩序,在现实的夹缝中守护精神自由。正如管怀宾所说:即使在那样的苦涩里,依然做些什么,创造些什么。

以下为管怀宾的自述,由打边炉采访整理,按照惯例,文章发表前经由受访者审校。

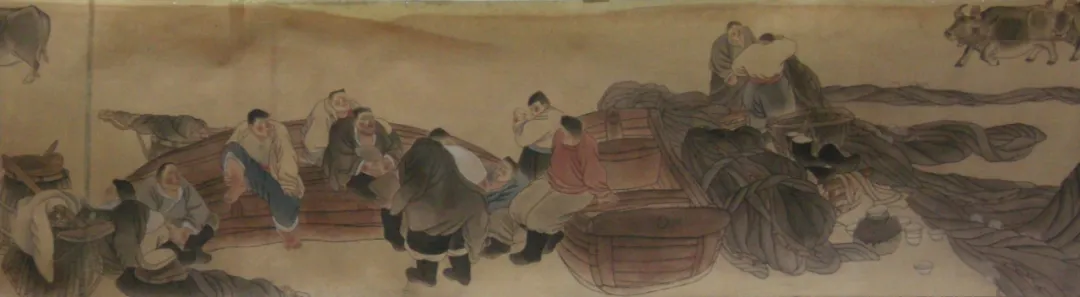

1982年,管怀宾在美校的作品:渔村系列之一©️受访者供图

幸运

我的20-30 岁,是经历了很多变化,但同时也在酝酿更多变化的一个过程。

我1961 年出生于江苏如东,人生里20-30岁的这十年,与1980 年代恰好重合,这不能不说是一种幸运。

从个人经历而言,这十年我过得非常充实,身份不断在学生和社会人之间切换。1980年,将满20岁的我考入苏州工艺美校读书,这是一所中专院校。1983年毕业后,按照国家规定必须工作两年才能考大学,于是我回到如东在当地的人民大会堂做了两年美工,直到1985年才考入浙江美院(今天的中国美术学院 )攻读国画人物专业,1989 年大学毕业后,我被分到无锡轻工业学院当了四年老师,同时利用这几年时间努力做一些室内设计赚钱。1993年,32岁的我带着攒下的一笔不多的钱奔赴日本,开启了时间和精神双重意义上的另一阶段。

在我看来,这十年,我总体走得顺利和持续,当然其中有很多不容易,但对阻碍和困难的克服,也是成长的一部分。

出发

我一开始进入艺术这条路,其实就是从国画进入的,这个选择和小时候学画的经历有关。我画画很早,大概幼儿园就开始了,外公是引我走上这条路的。他写的一手好字,解放前在税务局里做事,后来被流放到东北,一条腿折断之后才回到老家杂货铺里给人写对联。百货店里包装纸上有好看的图画,他会拿给我看,我照着画了,他就奖励我吃包子,小孩子经不起这种表扬,慢慢就开始变成一个爱好了。

后来一直画,大概在差不多小学三年级,就成了整个学校画画有名的一个人了,总被学校叫去画画、刷大字,主要是些批林批孔的主题。当时并非不知道自己在画什么,但并没有对政治的深刻理解,就是觉得这是个学画的好途径,毕竟自己是没有条件买这些画笔和大张的白纸,学校也乐意,看这个学生能干那就让他多干点。当然对当时的我来说,这多多少少也算一个荣誉,我其他不行,但这一方面还不错。

所以前期学画,基本都是自学,直到小学后期,我才开始上县文化馆的暑期美术培训班。说起来,我的家乡如东其实是一个“美术之乡”,这跟当时文化馆馆长康平以及他周围几个年轻的美术老师有关。康平解放前是新四军搞宣传的,解放后担任过江苏省美术馆首任馆长,但反右前期因为得罪了领导,被贬到如东做了县文化馆馆长。说来是那个时代里他作为知识分子的不幸,但他的到来,使得如东成为一个崇尚美术、绘画风气极盛的文化之地,而我人生轨迹也因此被改变。

总之,在一种浓厚的绘画氛围中,我的绘画道路也变得越来越平坦和顺畅,跟着培训班学习勾线、渲染和造型,到海边画渔民,到了初中时甚至已经不安于只是画素描、速写了,而是开始画工笔,甚至和朋友们共同思考做创作了。这段一直在泥土中绘画的经历,对于我后来很重要。

1982年,管怀宾在美校的作品:渔村系列之一©️受访者供图

浸染

对一路学画的我来说,虽然两度高考失败,但19岁考进苏州工艺美校,仍是值得高兴的事。单是想到能天天在教室里画画了,就格外兴奋。

苏州工艺美校的校园就在拙政园园林里面,西窗户能看到忠王府,后面就是远香堂。冬天上课在园林李宅一角的四面厅,三面是漏窗,风刮进来冻得人直哆嗦。我们的体育课常常在回廊里跑步,每个门洞都得站个人,怕跑太快撞到走过的人。这三年,园林里读书经历带给我很多后期创作深远的影响,园子里月洞门上每一块匾额、哪棵树什么形状、春天里面哪边的花先开,心里都会有数。每逢下雪天看园子里 “一池三山”,雪落在树上的静谧和动人,这些移步异景,是只有这里才会有的。我想也是这段经历,给我后来在日本留学、再后来创作与园林相关的系列作品,埋下了最初的伏笔。

也是在工艺美校,我画画的底子就显出来了,素描、速写在学校都是比较好的,身边总跟着一拨同学一起画。每到暑假,我都回南通老家,同学也跟着我去海边写生,那时候创作欲特别强,每个暑假都能画很多画,到了第二年春天,我就开始做很大画幅的创作,差不多等于最早兴起了我们同学当中创作的一股风潮。

当时班里好学的风气,也和那个时代有关系,我们是改革开放之后的第二届学生,第一届是苏州本市招的,第二届是江苏省全省招的高中生,所以我们进去的时候就比我们上一届的同学还要年龄大,尤其是像我上中专之前,已经是在社会上做了两年待业青年,尤其懂得学习机会的难得。

靠艺术

中专毕业后,按照国家规定,我只有先参加工作两年才有资格考大学。1983年,我毕业后回到老家如东人民大会堂做美工,负责画电影海报。大会堂算是我们苏北规模最大的一个影院,也放电影,也演戏,也开会,这份工作在当时算相当不错,讲起来是一个政府事业单位,收入又很好。那时大家都爱看电影,电影院从早场放到夜场,效益好,我们员工就有分成。我那时候在家里面吃饭,拿到工资也交给我妈生活费,但是等我后来考大学了,她又把这些钱全给我了。

第一次意识到自己今后能做艺术,应该是在第一次目睹高考。那一届的考生借县中的校园考试,我跟我的发小在考场外转悠,透过窗户想看看他们怎么考,一边看,一边想:这条路自己肯定早晚也要走,不管怎么说,不管在哪个地方,总得要是靠艺术来生活。

但最开始的想法很单纯,就想做一个一辈子靠美术为生的人,至于要做什么样的美术?怎么以此为生?这些都是大学之后、“85”以后才开始思考的。

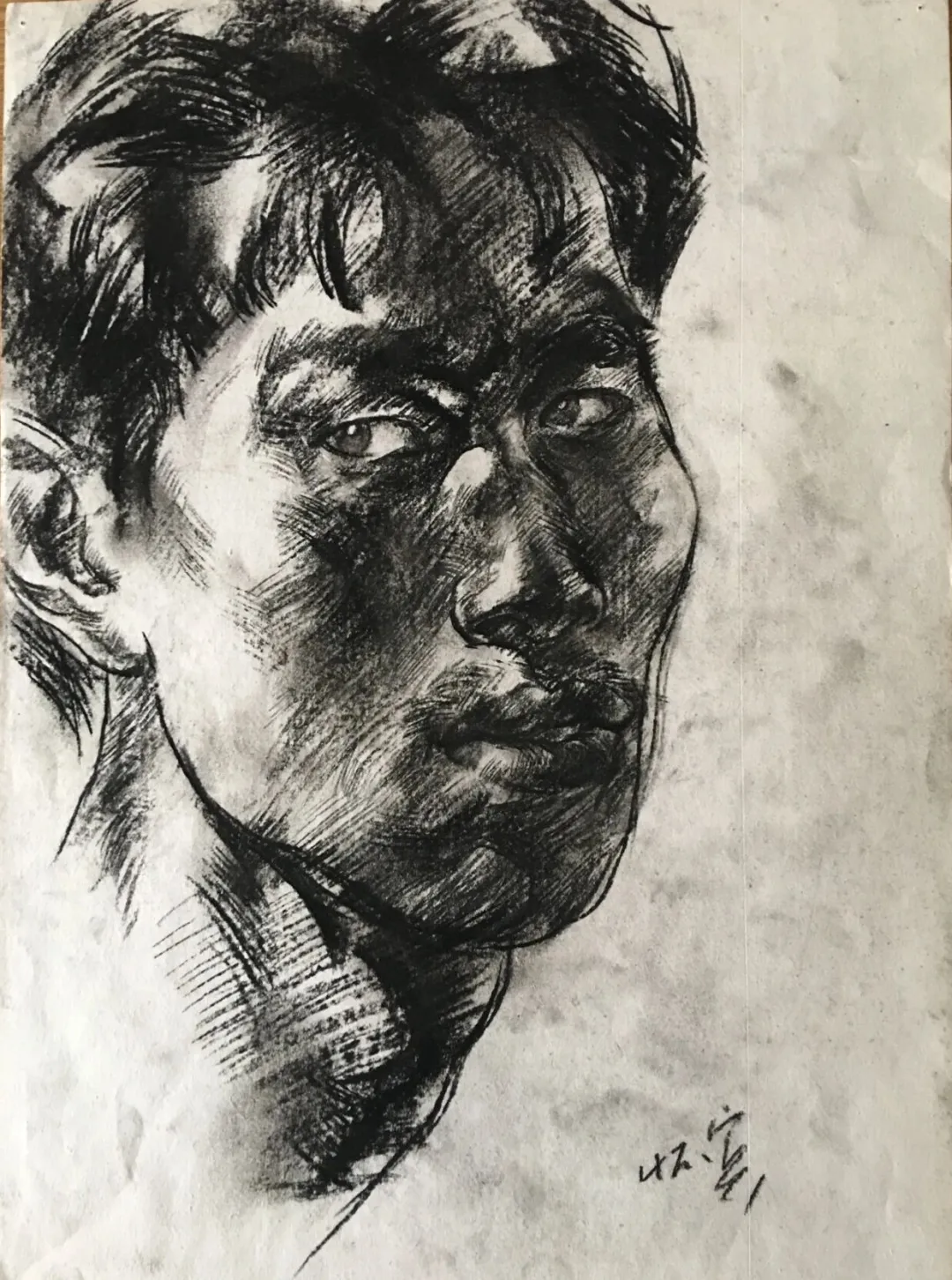

管怀宾在大学期间的自画像©️受访者供图

险

我考大学,实际上讲起来也是故事,而且有两个故事。这两个故事都是应该讲的。

当时我三个志愿分别填了浙江美院的国画人物,央美的壁画,上戏的舞美,其中我浙美国画系考得最好,哪一年招8个人,我应该排在前几名。但后来到了录取环节,出现了很文学性的一幕。那时候学校寄政审材料到单位,人民大会堂属于县政府的,所以我的鉴定得要政府办公室主任写,要盖政府办公室的章之后,才能够寄回。后来学校迟迟没收到我的材料,还好有一个比我高一、两届的苏州老乡,打个电话到我单位说了这事儿,我一听,心想那完蛋了。

我就找单位的经理,他说材料拿给我之后就送到政府办公室去了,我赶紧去办公室主任那里,那几天正好赶上刮台风,办公室主任到海边检查工作去了,等了很久才等到人。他回来后就帮我找那份材料,一开始怎么都找不到,最后在垃圾箱边上一摊杂乱的文件里寻到了。他连连说不好意思,立马就给我写好,写完了让我自己去寄的。这算是一险。

相信

万万没想到,考大学的第二险还在前面等着。

前面政审完,最后录取分数线下来,发现我外语差了2分,只拿到一个备录取通知书,后来知道,别人都已经拿到通知书了,说实话当时不可能不着急,但一时也想不到什么办法。后来朋友说,就是外语差两分,那你有什么能加分的奖励吗?于是我想到1984年曾获得过华东六省一市电影海报的一等奖,当时省文化厅颁发了一个奖状。但是这个奖状不在我那里,因为颁奖的时候我出去高考了,是我们单位主任代领的,他跟我提了好几次叫我去拿,我一直没去拿。想到这里,我立刻就到他家去,他一开始还逗我,说我以为你不要了,被我扔了。看我着急得不行,赶紧说还在还在,就拿出来。奖状就放在他家饭橱的顶上,卷成这么一卷,笑眯眯地递给我。一拿到奖状,我就连夜出发去苏州,马上从苏州就买一班夜航船的票,晚上5、6点出发的,天亮到杭州。后来这趟船还每天都有,一直运行到改革开放之后。

第二天一大清早,我带着这个奖状就去学校了,那个时候因为假期,学校没人了,招生工作原则上讲也已经结束了:计划招满8个人,7个人已经拿到正式通知书了,还有两个人拿到备选,要么是我,要么是另外一个人。

我先去学校招生办,没人,又到国画系去,也没人,黑乎乎的,转了一趟,就回到住的学校招待所,隔一会我再去一趟。后来就在那个黑乎乎的走廊里,一个逆光的影子过来了,说你是谁啊?我们放假了,你在这里干嘛?我走近过去,说了名字,发现是国画系副主任姚耕云,他说不是给你发通知了吗?你在家等,备选的结果我们要到最后再决定。我说我就是外语差了两分,但现在有个奖项,他说你给我看看吧。我就马上冲到旅馆里把证书拿来给他看,他说有这个就没问题了,下午三点钟,你再到招办那边看看。下午我带证书去了,等到了当时招生办主任李子候老师,他说管怀宾,你画得很好,但文化考得的有点差,另一个备选的同学比你高40分,你就算加了分,人家也比你高的。批评我几句之后,他让我把东西放在那里,说这么大的事,一个人也决定不了,得请国画系主任们再开个会。他还告诉我,就在招待所等消息,别回家,如果第二天来还没消息,那就第三天再来。

后来系主任们真的开会了,当时的系主任是顾生岳老师,副主任还有吴山明、姚耕雲等老师,他们极其认真的把我的报名作品、考试作品,和另外一个备选的同学拿出来一起研究、品评。

到第三天下午,我再去,李子候老师看见我就笑笑说,祝贺你了,老师们也是对你很肯定的,接下来要好好学习,不要辜负先生的心意。

我的通知书是在学校里招办拿的,拿了以后就奔去邮局,给我哥打一个电报,我说通知书拿到了,马上就回来。

可以说,这是一场险胜。整个结果完全就是我自己争取来的,可能因为年龄就是比别人可能稍微大了点,毕竟前面中专之后有过一段工作经历,对这种事情有自己的判断和行动,当然最重要的就是所有的环节都碰到了一些默默帮我的恩人,这个就是一种幸运。

一个年轻人为了改变自己的命运,跨越那么那么那么远的路去东奔西走,实际上背后是一种相信,相信自己在一定程度上能改造自己。我们这一代人是相信的,后来的人可能不一定这么相信,这也是时代的机遇,当时的时代机遇对每个人也都是平等的,可能起关键作用的,还是人在身处其中是否有信念。

1986年,故乡的云1,水墨纸本©️受访者供图

磨刀

我学传统中国画出身,进浙美国画系,算是最理想的。当时浙派人物画在全国影响重大,老师、先生们都很厉害。我一直享受八十年代后期在这里读书的时光,尽管当时对国画已经产生了一些不同的想法,但传统的浙派人物那套,我也照样画,作品发表在《新美术》上,素描也照样被选去做画集。直到现在我也不觉得这个过程中有过太大的抵触,在我看来,不能说要画梵高那样的画,才能做这个当代艺术家。没办法,我们是受过专业的训练,即便要做当代绘画,可能也要做另外一种,毕竟受过院校训练过后,你就不可能再画出那种毫无训练痕迹的作品。

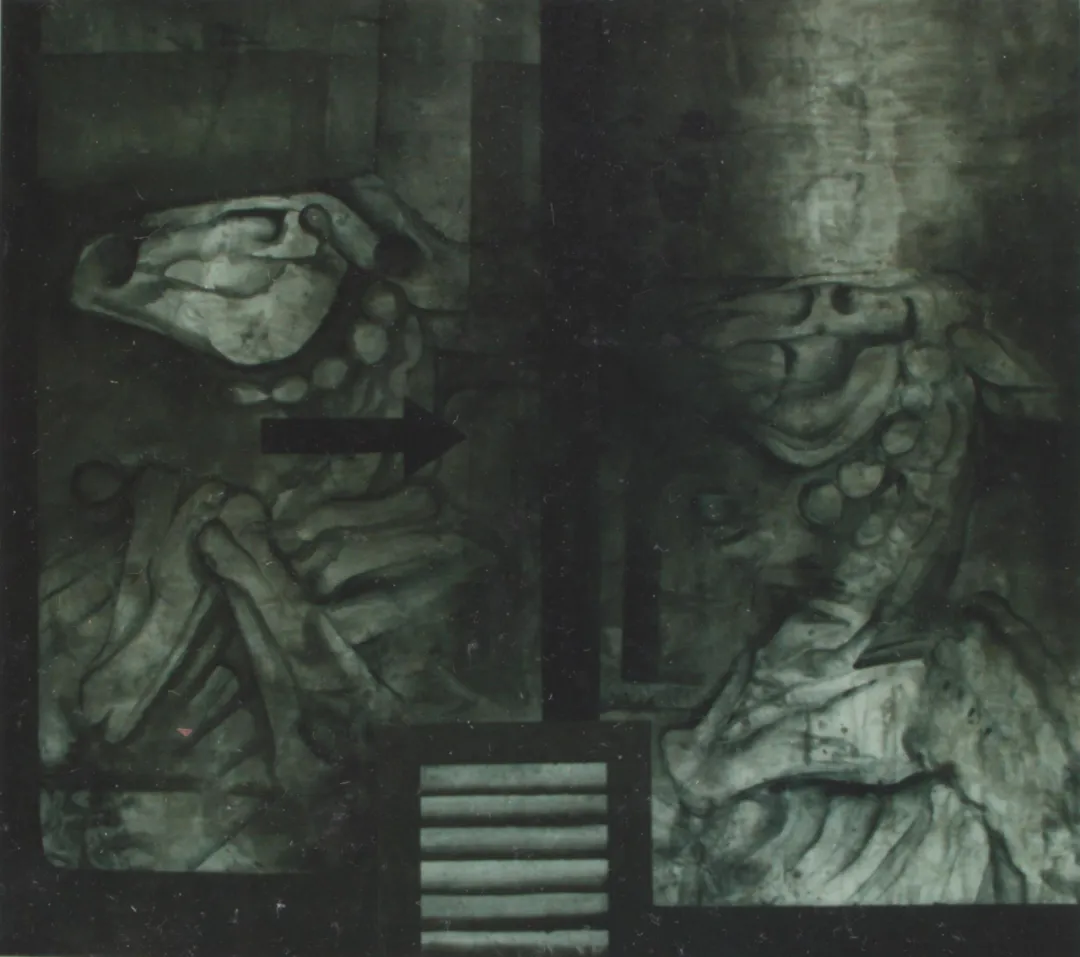

当时,我们上课的时候都会很投入,但下课之后,私下里还是会关注鲜活的艺术与社会现实。毕竟 “85 ”新潮已经开启,浙美也是这个浪尖上非常重要的一块阵地,很多的事件在我们身边发生,各种杂志上的信息如《美术思潮》《江苏画刊》《中国美术报》等等,带来很多不一样的讯息,在学习和吸收的过程里,我意识到,最初的国画理想已经在时代的思潮中被完全改变掉了。虽然中途也做了一些实验性的水墨画创作,但到毕业时已经基本断定自己以后可能要走另外一条路,不能再继续沉浸在传统的绘画概念里面。

可以说,那段时间浙美人的思想、行动很多方面是超前的。当时还有一段佳话,学校领导把校园建设和买车的钱拿去买了一批进口图书,这些成套的书籍带来的最新动态、潮流和思想,方方面面地冲击、影响了一批浙美人。晚上只要图书馆没关灯,大家都在如饥似渴地阅读,关灯之后不会直接回宿舍睡觉,常常再出去买几瓶啤酒,坐在西湖边上聊侃。那时候聊的东西都还是跟思潮、跟我们遭遇的问题、跟现实、理想有关系。

也是在那种氛围下,我越来越知道,走出来的重要性。虽然说早期如东给了我很多滋养,但后期的养分则需要到外面的世界去寻找。我一直觉得人的一生实际上跟你碰到谁有很大关系,你遇到的高手越多,你的刀就磨得越快,你才能保持某种意志并向前行动。

放弃

与此同时,我放弃传统国画的过程,好像也是自然而然的,并且放得比较干脆,就像我后来在日本尝试的坦培拉绘画,画了一阵就不画了,就再也不碰它了,是一样的。我认为,有些技法或流派的确能显示你的能力,但它并不是你终身的意志。意志很难放弃,但你放弃一个技能的东西也许就在一瞬间。很多时候,我们其实意识不到自己已经是一个万金油了,什么都会一点,什么都碰一下,但你自己会变得很模糊,所以必须把一部分放掉,因为不放掉你会被拖累得寸步难行。

告别国画人物,后来转向装置艺术,实际上就是我的作品放弃了美,也放弃了美的形式,放弃了那种美学意义上的某些附庸。因为说到底,那些美学已经和我今天的创作不再同类。

浙美毕业创作那一年正逢全国美展,学校希望大家能有些主题创作,可以参展。结果我画的《蒙田之境》完全没贴合主题,后来我说我就算了,这辈子不成为艺术家也没有关系,我也可以不参加美协的展览,其实那句话本来是我和同学聊天里的一句立意,但是我真的也就再也没参加过。哪怕后来在学校二级学院当领导,全国美展动员我会传达消息,但从不强迫或勉强要求学生参加,每个人都有自己的原则与立场,做艺术更是如此。

1989年,蒙田之境系列,水墨纸本©️受访者供图

短暂

1989年,我从浙美毕业,分配到无锡轻工业学院当老师。

在我最初的计划里,毕业后应该继续画画,按照当时的发展节奏,继续画的画一定会画得更好,也肯定会更早一点被看到,但我那时候突然有种感觉,就是我可以放弃一段时间绘画。

这个想法首先是因为,经历了那一年的前前后后,我忽然感到,可能对于我人生来说,绘画也不是本质性的存在;其次当时我的现代水墨画实验也面临瓶颈,即使再画也不可能画出更好的作品,观念的问题没有解决,形式是无意义的;当然还有一个原因,就是这个年龄的我需要经济自主,不能再继续依赖家里,这是现实的坎,得先度过去。

正好那个时候也看到一些机遇,社会经济发展,出现许多新的经济样式和运营空间都需要好的设计,轻院又是一个以设计为主体的学校,于是我也开始做室内设计,从服装店、餐厅到商场、舞厅的设计我都做过,边学边做,自己画图纸,自己造预算,然后晒蓝图,去碰甲方,投标、谈判,什么都干过。一边在学校里教书,一边用课余时间做这些。也是这几年,算是赚到了下一人生阶段的启动资金,为之后去日本留学做了点经济上的准备。

无锡那几年,我很明白,这段经历会是我生命里很短暂、也相对会很孤独的部分。我内心里知道,自己早晚肯定会离开,去北京也好,去国外、日本也好,总之我的未来不会在这里。

孤寂

我出国前后,有两件大事发生,一个是北京的新生态绘画,另外一个就是1993年的威尼斯双年展,中国艺术家第一次亮相。

同一年,我去了日本。

在日本的十几年,其实是在另外一个系统里的长期浸泡,同时也是对自我的重新管理。先后进了两所大学,攻读了硕士和博士,但整体来讲还是一个独立艺术家,需要运营自己,想尽办法做展览,发出声音,同时也要梳理自我,弥补知识的盲区,这个过程不容易,但也让我在一种空前的孤寂中,充分地专注于自己,体会到一种创作的自由。

我也会时常想,如果当时要是去了北京,会如何?很有可能会是一头雾水,想一想,那时候从南方到北京,正值1990 年代早期,北京的艺术生态还处于一种混乱,这种混乱和1989年有直接的关系,外部环境的压抑性和内部之中涌动的力量,会很容易把人强行卷入其中,很难挣脱。

我一直觉得,做一个好的艺术家,肯定要有一段相对来说比较孤独一点,比较排外一点的时光,去面对自己和梳理历史性。

2001年,面海朝天,装置,木刻对联、波罗的海、天空 波罗的海岸,立陶宛©️受访者供图

奋进

其实,从小我就是一个不爱读书、不爱考试的人。但后来,发现自己居然把这个世界上该读的书不该读的书全读了。例如高中毕业后我比别人多读了一个大中专,到日本以后因为一句日语不会,又去了语言学校,语言学校读完再去读硕士,先在日本国立埼玉大学,后来又去了东京艺术大学,先到绘画,又到雕塑做研究生,后来干脆又接着读了个博士。想起来真是一条漫长的读书路。

说来也有趣,从高中毕业以后,一路到中专、大学,再到日本,20-30岁这十年,实际上我整个人没有闲过,一直有事情在推着往前去做。1980年代的确从时代氛围和精神上塑造了我们,这种塑造不仅仅是精神和气质上,甚至大脑和身体也适应了作为一种整体节奏的奋进,并且逐渐变成了一种生活方式。

一路的风景,有时候很苦涩的,但是也有很愉快的,而且很多那种苦涩,物质条件也好、环境变动也好,回过头来再看的时候,你总能看到一些值得安慰的部分,那就是你在那样的苦涩里,依然做了些什么,创造了些什么。

脉络

我算是幸运的,从小的爱好能一直留到现在,还能靠它吃饭,关键是这爱好里的乐趣从来没断过。就算现在退休了,跟着年龄长、见识多,我还是觉得有好多未了的、好玩的事儿等着去做,这就是艺术的魅力。但至于怎么样做、做怎样的艺术,过程中一定会不断放弃,你只有放弃一些不想做的,才能全力追寻那些要做的极致性的事情。

从日本回来后,我又回学校教书了。这时候再看中国艺术的现状,跟国外比一比,我越来越清楚:自己成不了那种完全在体系外自由江湖的艺术家,毕竟学院这套体制也影响着我。这就让我思考:能不能搭起自己的一套系统?不只是作品风格,精神和知识体系也同样需要。就今天的中国当代艺术而言,很多方面其实缺少的就是系统性的研究。

现在看中国当代艺术,似乎是健全的,空间有了、市场也有了,但缺少最致命的部分:对全球艺术脉络的深入研究,包括像现代主义、后现代主义、现代艺术与生活关系,好多地方的理解是片面甚至是空白的,其结果就是艺术的价值系统是支离的。

例如现代主义早期的达达主义、立体主义、未来主义、至上主义,还有上世纪六七十年代艺术第二次高峰时的概念艺术、极简主义,都没真正好好研究过。就算研究包豪斯、呼捷马斯,也只是表面的历史线索,在我们的史论家与艺术家之间没有形成真正的碰撞和有深度的思考。其实,包豪斯也好黑山学院那时的艺术家,好多都是 “多面手”:既是先锋艺术家,又在学校里推验先锋理念,这些宝贵的历史时刻和精神火花需要一定的消化梳理,可惜咱们相关著述也没几本。结果就是,不少创作者只能靠手里一点零散的信息或者一本书来搞创作,这样的作品既没法从大的艺术系统里生长出来,也融不进那个大的艺术系统。

在学校里,我常跟学生聊这些问题、这些想法。现在好多艺术创作就盯着眼前的效果,可效果背后的深浅、来龙去脉,不管是自己还是同行,好多都看不透,我觉得这就是一个问题。

在这方面,日本比咱们做得好太多了。从明治维新开始,日本慢慢从旧体制转身,开始跟西方文明碰撞,在几次转身形变之中,他们从来没中断对世界艺术进程的整体研究。单看日本当代建筑就知道:他们一直盯着世界艺术,总能提供优秀的建筑师和思想,在国际上也有贡献,且始终没有丢掉鲜明的身份性,设计领域也一样。就说这届大阪世博会,对比中国馆和日本馆的设计,就会觉得说不出话,两边想说的、想拿出来的东西,完全不在一个水准上。

思想

今天的艺术教育,我觉得问题挺明显的。尤其是十年前,高考艺术生扩招得太厉害,各大院校不管是校园规模,还是学科专业分类,都分得太细了。结果就是学生往往困在一个很窄的分科里,接触到的老师也很有限,这跟我们那个时候完全不一样。

现在校园,不只是老师和学生的现场互动、知识传授有问题,更关键的是教学目的、教学指标这些顶层设计。教育部对学院的期许,学院对二级学院的要求,还有学科的原创指标,全是矛盾的,根本不是个有利于学术发展的环境,不是那种新思想能传播、有创造能力就能得到好回报的时代。甚至连学生都抵触这种朴素的原则,他们更想学门技术,觉得技术能帮他们吃饭。

但其实在艺术教育里,能让你一直把饭吃好的,是思想,是对这个行业的追问能力。就拿我们来说,后面能一直在这个圈子里没停下来,靠的就是 1985 到 1989 年那阵子吸收的进步思想、开放思想,这些思想像基因一样,成了我们后来一直往前走的动力。

现在学艺术的人一代比一代多,有些人越来越专业,也有些人把自己搞得越来越业余。很多人到最后其实就是艺术发烧友,没真正沉静下来,做出些有创造性、有建设性的东西。

文章版权归深圳市打边炉文化发展有限公司所有,未经授权不得以任何形式转载及使用,违者必究。转载、合作及广告投放请联系我们:info@artdbl.com,微信:artdbl0703,小红书:4275829870,Instagram:artdbl。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “打边炉ARTDBL” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。

管怀宾艺术成长历程 1980s艺术家发展 传统国画转型 当代装置艺术