- 0

- 0

- 0

分享

- 艺术收藏,能改写一个家族的基业与基因?

-

原创 08-01

撰文:杨梅菊

夏季的东钱湖,分外适合夜行。在微亮的天光中,轻柔的风包裹上来,极细微的雨丝氤氲出淡而轻薄的水汽,天看上去很低,云仿佛触手可及。站在湖边的某个瞬间,人会有些恍惚,但同时感知到基于肉身经验的真实:仿佛从此刻起,从眼前的这片湖水,到身后不远处的华茂艺术教育博物馆,再到宁波这座城市,都不再如一块背景布那般缥缈悬浮,而是作为艺术事件的现场、地方知识生产中的一环,共同完成着落地、生根的“艺术在此”叙事。

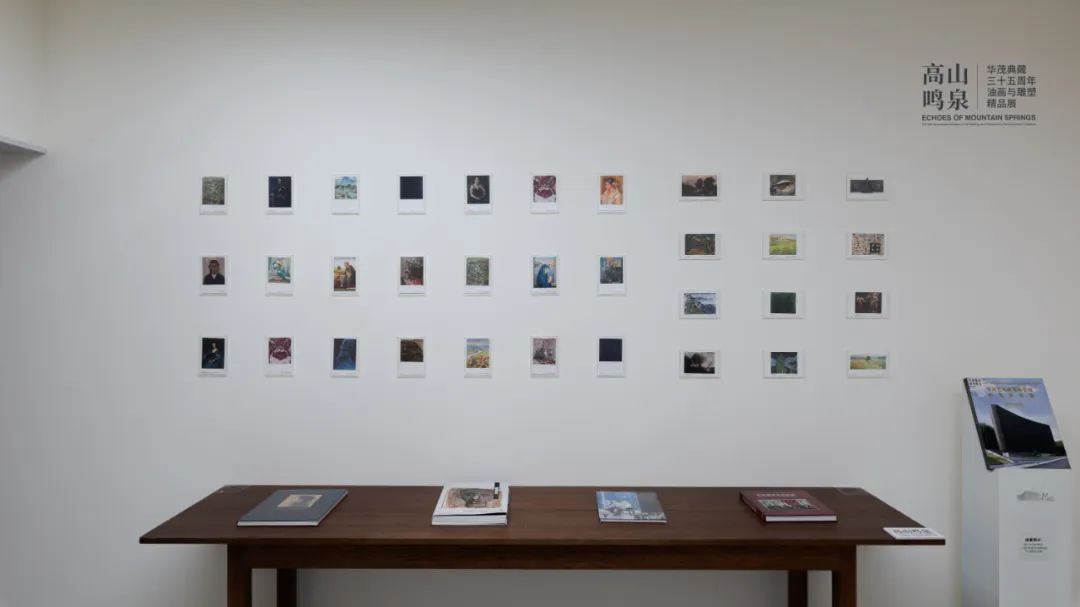

上述感受的发生,首先基于这个夏天刚刚在宁波华茂艺术教育博物馆开幕的“高山鸣泉:华茂典藏三十五周年油画与雕塑精品展”(以下简称“高山鸣泉”)。如果对华茂艺术教育博物馆过往动作有所观察,便不难发现,相较此前展览多以受邀艺术家创作脉络为核心进行系统展示,此次典藏展则让追光打在了美术馆本身及其背后的支持系统上:通过对自身收藏体系的梳理和局部呈现,不仅使华茂艺术教育博物馆的机构属性在结构和功能层面得到完整,同时也将有着55年发展历史、以教育起家且至今仍将教育作为自身锚点的宁波华茂集团及其徐氏家族三代,共同推到公共视野之中。

尤其值得一提的是,“高山鸣泉”的策展人,正是华茂集团未来第三代接班人徐钰程(目前任华茂集团董事长助理、华茂社会事务发展委员会主任)。过去几年里,这位年仅23岁的00后曾数度作为总策划的角色出现在美术馆的艺术实践中,但以策展人深度参与一场展览的具体工作,这还是第一次。

从当代艺术的内部逻辑,我们当然能理解这次展览的合理性:得益于始自1990年代初期的系统性企业收藏行为,华茂集团至今已拥有5000余件艺术藏品,形成跨越中与西、古与今、经典与当代等多个分支的收藏体系,此次典藏展,则是从5000余件藏品中选取100多件中西方油画和雕塑作品,形成对其收藏脉络回望,并在这种回望中,完成对华茂收藏历史、收藏行为以及“收藏为了教育”理念在今天的“更进一步”。

但在外部逻辑层面,美术馆和策展人显然又面临着一系列更为具体和真实的问题,对徐钰程而言尤其如此:作为曾选修艺术史但非策展科班出身的年轻人,如何确保自身策展人角色的正当性,如何赋予展览理应具备的专业度,如何将“美育”理念贯彻到底,如何不让展览沦为企业形象的一次自宣或者家族传奇的再缝补……

但我们同时也明白,一场展览的校验标准,从来不是一系列明确的数字或条款,而必须仰赖身体和感官的经验。至少置身“高山鸣泉”,许多人率先感受到的,都会是一种艺术本身的可亲近性,和彼此之间的可抵达性,而这恰是策展人有意识地将艺术教育作为策展理念的尝试结果。例如为了儿童和成人共同的观展体验,展览中所有画作和雕塑的摆放高度都做了下调;例如在对作品之间关系、作品与空间关系进行梳理时,能充分考虑和兼顾到艺术作为一种通识被阐释和传递中的逻辑——从打破时间线和东西方界面将20世纪中国油画家靳尚谊的《老桥东望》与19世纪雷诺阿的《玛德琳肖像》进行并置,到将教科书插图作为收藏品赋予同样艺术价值悬挂在展厅进行展示,借助无处不在的“美育”视角,展览拉平了艺术与观众之间的高度差。而在开幕前的媒体导览中,站在吴冠中晚年作品《彩面朝天》前,徐钰程提示了两个细节:首先是画面中自己最喜欢的两厘米方块局部,原因不在于其手法和技术,而是在于一种幽默的通感——那块白色凸起表面之下透出的淡黄色内里,像极了一只单面煎蛋,且是溏心的;其次是画面右下角有一根被油彩和颜料覆盖了局部的发丝……

展览现场并置的《老桥东望》与《玛德琳肖像》©️华茂艺术教育博物馆

这正是徐钰程作为一个“非专业”策展人的目的之一,他说,通过展览,自己最想做的就是让艺术变得能够被平视、可对话。

事实上,艺术的可亲,不仅仅是徐钰程作为策展人从艺术教育所提炼出的展览线索,更是他在一种持续的家庭(家族)内部教育中所习得的视角。由此,一种并置的双线叙事在这里得以交汇并形成新的观看视角:一个以教育起家和立足的集团在过去55年中所倡导的教育理念,与其背后徐氏家族内部所沿袭和实践的家庭教育理念,二者之间是怎样一种关系?彼此又形成怎样一种合力或张力?而作为这股力量的直接承受者,徐钰程及其策展的“高山鸣泉”典藏展,又可否为我们反观中国艺术教育过去、今日和未来提供一份个体同时又兼具公共性的样本?

也正因此,我们或许能够猜测,为何是此时,又为何是这场展览,成为徐钰程以策展人角色介入博物馆艺术教育实践工作的契机。这个某种程度上与华茂收藏体系共同成长着的年轻人,既是集团(艺术)教育道路探索的见证者,也是其艺术教育道路的受益者,而在过去几年依托华茂艺术教育博物馆的具体工作参与,他同时积累了自己对于当下艺术行业如何实践教育的经验与看法。从这个角度来说,“高山鸣泉”是徐钰程的一次集中表达,既诉说自身生命经验和艺术感知,也重申一种态度:艺术教育绝不仅仅只是美术馆的一个局部功能和角落,而是一种亟待践行的理念和方法。

在整体大环境下行、艺术行业遭遇收缩、美术馆纷纷“毕业”和“匍匐”的今天,我们似乎格外呼唤那些能够脚踏实地、细水长流的艺术实践样本。而宁波华茂集团给出的示范则格外呼应着这一集体情绪:从建立华茂艺术教育博物馆的那一天,集团就从未要求过美术馆必须盈利,而是通过签署协议的方式约定将每年集团利润的固定比例汇入艺术基金会并部分用于支持华茂艺术教育博物馆。据华茂艺术教育博物馆副馆长宋新新说,经过过去几年的探索,博物馆和华茂集团之间建立起一种默契而又良好的配合关系,每年博物馆向集团提报预算并做经营分析汇报,而在具体运营方面,集团给到博物馆的则是非常大的支持和信任。

如果美术馆不必担负起赚钱让自己活下去的任务,那么华茂艺术教育博物馆要面临的真正问题是什么?面对这个问题,徐钰程坦言,集团的输血并不意味着美术馆无需面对运营压力,反而越是在这种幸运之下,越要努力避免更多亏损、努力探索出一条适合本土的运营道路:作为一家地方艺术机构,华茂艺术教育博物馆既然无法回避宁波当地艺术生态的保守和桎梏,那就索性向地方投注更多时间和耐心,实现与地方艺术生态的共同成长。

在与媒体的交流中,无论是集团创始人徐万茂、董事长徐立勋还是徐钰程,都不约而同谈到过这种可能:没有任何一家企业能够无限长存下去,如果华茂集团有一天倒下了、破产了,那它留给未来的,到底是什么?答案是一致的。也许,正是今天占到这家企业资产价值非常微小比例的艺术和教育版块——学校、艺术藏品、建筑大师设计的博物馆实体——才最有可能代表这个家族、这家企业的某种精神基因,在漫长的时间图景中勾勒出一道“留痕”。

我们很难精准测量或校验一家民营企业想要超越时代的企图心,而无论出于一种策略性务实,还是对自身来路的谨慎固守,想要为明天留存一些什么、延续些什么,又何尝不是一种朴素的、朝向未来的长期主义。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号打边炉ARTDBL ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。