- 0

- 0

- 0

分享

- 看短剧吃上了非遗的细糠!《傩戏》《撞铃》爆火,文化传承有了新姿势

-

原创 2025-09-03

当拥有千年历史的傩戏面具成为破解悬疑剧情的关键线索,当皮影戏的鼓点融入电子乐化作推动故事发展的背景音乐——非遗文化正在短视频平台开辟传承新路径。

数据显示,2024年我国微短剧用户规模已达6.62亿人,全年行业总规模突破504.4亿元,首次超越传统电影425.02亿元的总票房,DataEye研究院预测,2025年微短剧市场规模将突破680亿元,2027年有望站上千亿台阶。

早在2024年,国家广电总局发布的“跟着微短剧去旅行”五批162部推荐剧目中,非遗方向有38部,在所有创作方向中数量最多。今年1月,国家广电总局还启动了“微短剧里看非遗”创作计划。这些火热数据的背后,反映的是当代年轻人对优质传统文化作品的新需求和新期待。

双轮驱动,微短剧迎来 “高质量发展” 黄金期

近期,国家广电总局发布的《进一步丰富电视大屏内容 促进广电视听内容供给的若干举措》(简称"新21条"),提出鼓励支持优秀微短剧进入电视播出的明确表述成为焦点。例如,支持优秀微短剧通过电视平台播出,拓宽内容供给渠道;省级卫视具备政策支持条件,可开设微短剧剧场等。

8月26日,河南广播电视台电视剧频道积极响应国家广电总局号召上线《真好微短剧》,观众追剧再也不用局限在小屏。

同时,江苏、浙江、湖南、广东、福建等地也纷纷出台扶持政策,通过资金激励、资源整合、创作引导等多种方式,推动微短剧产业高质量发展。

以江苏省部分地市为例——

去年年底,江苏省首个“短剧乡村”行动在南京市浦口区发布,南京网络微短剧综合服务中心、大学生短剧(动画)数智工场同步揭牌。

扬州牵头成立“中国扬州大运河短剧产业联盟”,涵盖影视制作、餐饮住宿、园林景区、酒吧娱乐、体育场馆、服装化妆、车辆租赁、艺术培训等短剧生态链企业和商家。

周庄数字梦工厂

《苏州市促进网络微短剧产业高质量发展的若干措施》发布,围绕剧本创作、项目投资、取景拍摄、发行播映、文化出海等十个方面发布十余条措施,支持网络微短剧产业实现高质量发展。

在企业平台层面,抖音集团短剧版权中心设立“万象短剧”计划,并在第一期就推出了非遗民俗文化专场,征集的非遗民俗主题涉及有:唢呐文化、萨满文化、秦腔、昆曲、越剧、武当武术、瓦猫、英歌舞、霹雳布袋戏等。

这种"国家政策+企业平台"的双轮驱动模式,为非遗短剧的发展提供了坚实保障。

以故事为中心,为传承人提供全新的舞台

非遗微短剧打破了传统非遗展示的局限,实现了从“以技艺为中心”到“以故事为中心”的转变,通过类型融合拓展叙事边界,将非遗元素融入甜宠、悬疑、喜剧、奇幻等多种题材中。

《傩戏》将 “傩戏面具唤醒古老力量” 的奇幻设定与主角成长线的紧密交织。为化解危机,林小满需掌握 “开坛、请神、舞戏、送神” 全流程:练 “开山神” 舞步时,在神灵点拨下领悟 “刚柔并济”;绘面具时,从敷衍到读懂 “红脸表忠义、白脸显凶煞” 的深意,对 “传承” 的认知不断深化。

同时,“奇幻悬念 + 现实困境” 的双线叙事强化吸引力。村寨怪事既有神灵意识的奇幻因素,也暗含现代冲击:村民想将傩戏改成 “网红表演”,年轻人不愿学技艺。林小满在解决奇幻危机时,也需面对非遗保护与商业开发的平衡难题,避免故事悬浮。

叙事高潮将傩戏 “仪式感” 化为情感爆点。结尾林小满带领老艺人完成百年前的 “大傩祭”,头戴 “开山神” 面具起舞时,古老舞步与现代闪光灯交织,她从 “被迫继承者” 变为 “主动守护者”。

《撞铃》把故事背景设定在充满神秘色彩的傩神文化中,女主沈清身为傩神传人,手持拥有起死回生之力的青铜铃,这个设定瞬间抓住观众眼球。

该剧并未局限于传统叙事,而是大胆创新,将古老的傩神文化与现代元素相融合。沈清运用青铜铃的神力时,特效制作精美,既展现出青铜铃的神秘力量,又不失奇幻感,让古老非遗以全新视觉效果呈现在观众眼前,这种创新为非遗文化在当代语境下的传播开辟了新路径。

再如《墨韵新生》,该剧以古画修复为核心线索,编织一段集江湖冒险、技艺博弈与情感成长于一体的文化传奇。主角为探寻祖父留下的宣纸秘方,回到皖南宣纸之乡,却发现秘方背后隐藏着一段跨越半个世纪的恩怨。

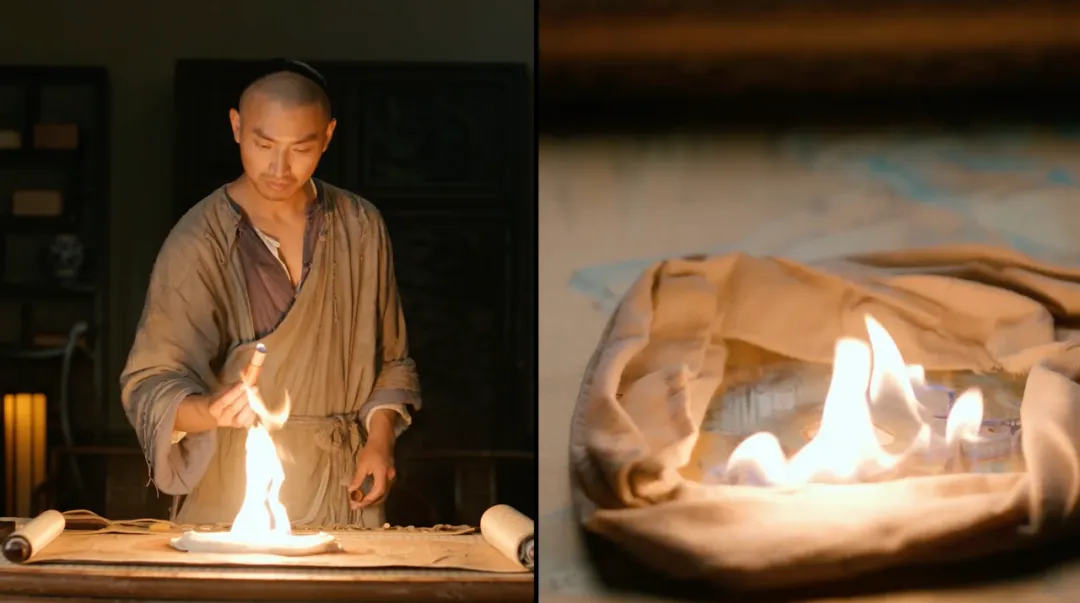

《墨韵新生》的最大突破,在于将极具门槛的“古画修复”视觉化、情节化,并最终实现大众传播。剧中对“火烧法”“醋揉法”“酒洗法”等传统修复技艺的还原,不是为了猎奇,而是以一种兼具仪式感与趣味性的方式,让观众沉浸式感受到“修旧如旧”的匠心哲学。

除了类型融合,非遗微短剧还通过紧扣社会热梗、时代热点话题,精准连接年轻受众,打破了非遗与年轻人之间的 “代沟”。

《搬砖吧,大小姐!》的剧名便是典型案例 ——“搬砖” 是年轻人用来调侃自己辛苦工作的网络热词,而剧中的 “搬砖” 却特指金砖制作中 “搬运泥坯” 的关键工序。

这种 “热梗+非遗” 的命名方式,既引发了年轻人的共鸣,又巧妙点出了剧集的核心技艺,让观众在好奇中主动了解金砖文化。

为国内首部聚焦国家级非遗“苏州御窑金砖制作技艺”的文旅微短剧,《搬砖吧,大小姐!》在《CMG首届中国微短剧盛典》中荣获“年度品质微短剧”。

抖音携手华策影视打造的《我的归途有风2》延续《我的归途有风1》的 “治愈风”,紧扣乡村振兴与当下“归乡潮”等时代议题,通过非遗文化创新传播与度假村产业升级的双线叙事,展现主人公在云南普洱落地扎根、融合本地文化资源打造度假村的过程,生动展现了年轻人在城乡文明碰撞中寻找自我价值的历程。

剧中既真实呈现了都市职场的内卷焦虑,也细腻刻画了主人公褪去精英伪装、扎根乡土的蜕变,肯定了脚踏实地的奋斗观与文化传承的时代价值,传递出“在热爱的土地上耕耘,方能收获生命丰盈”的温暖立意。

传统文化优质创作者“国翠儿”推出的非遗题材短剧《压岁钱》,聚焦压岁钱这一民俗题材;讲述汝窑文化题材的短剧《你是我的碗》,以台北故宫博物院汝窑莲花温碗为原型……这两年一批挖掘非遗文化和文物文化内涵的剧目,将传统文化以新颖的短剧形式呈现给观众。

不仅如此,非遗微短剧不仅改变了传播方式,更为传承人提供了全新的舞台。国家级非遗代表性项目苏绣代表性传承人姚惠芬等为《一梦枕星河》的创作提供专业指导意见;明式家具制作技艺传承人许建平、核雕制作技艺传承人周建明等更是在《我是苏菲菲》中本色出演……

从 “技艺展示” 到 “故事驱动”,非遗微短剧的叙事革新,让非遗不再是静止的 “文化标本”,而是可以与现代生活、流行文化深度融合的 “活态文化”。

技术赋能,千年非遗有了新打开方式

数字技术为非遗微短剧注入了新活力,提供了更多、更美的“打开方式”。

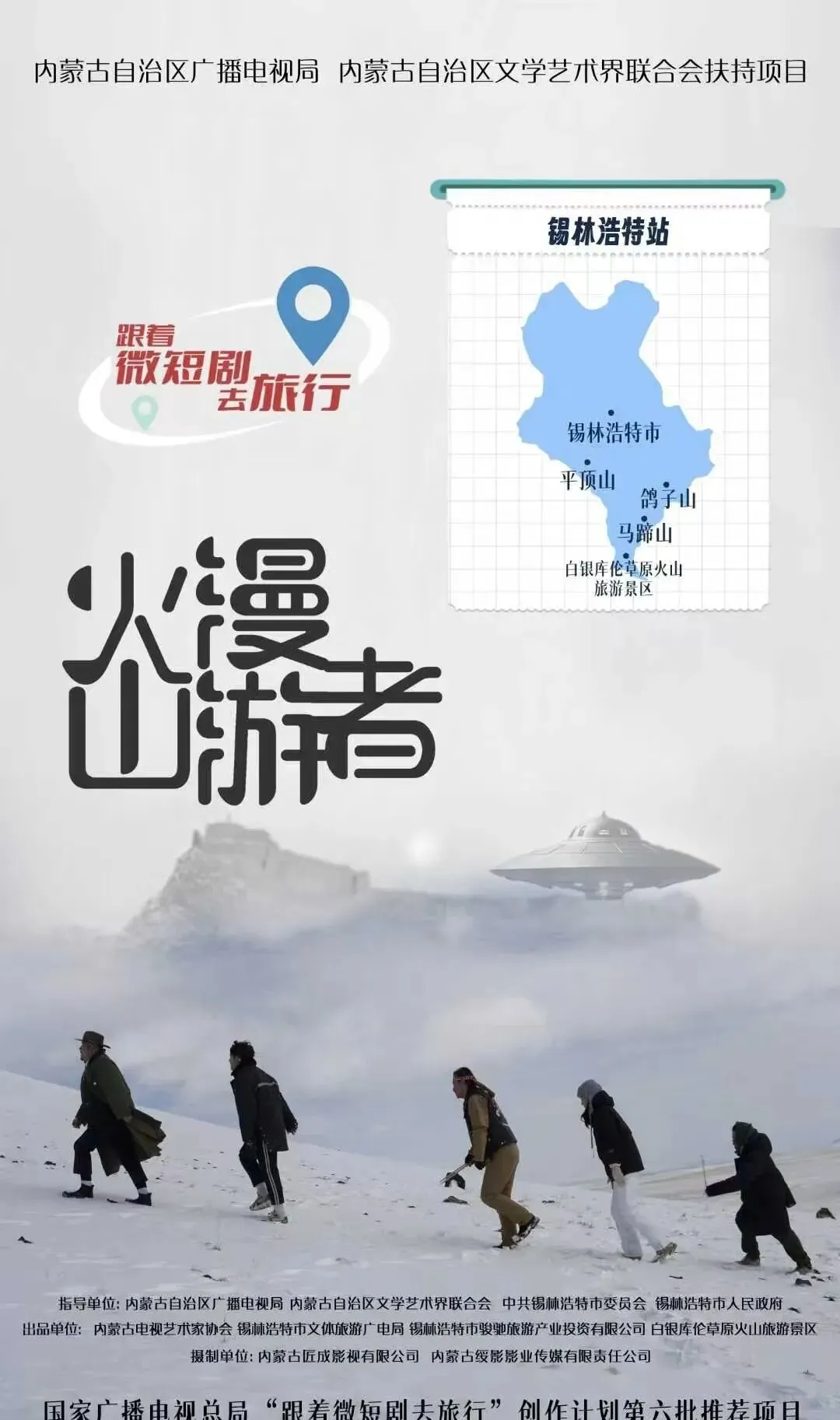

《火山漫游者》以锡林浩特火山群为故事舞台,用AI技术还原了古老鲜卑族祭祀的宏大场景,让尘封的历史变得清晰可见。游客只需通过手机APP,就能化身部落勇士,开启一段惊险刺激的圣物探寻之旅。

短短三个月,该剧成功带动当地旅游搜索量大幅增长,众多游客慕名前往火山口,打卡剧中的经典场景。

央视国际网络有限公司、哔咚数智互动娱乐(浙江)有限公司、杭州容量互娱科技有限公司出品的微短剧《宋朝来的小贵人》将故事背景设定在杭州,采用章节体结构,每集聚焦不同的非遗项目,为观众呈现出一个充满奇幻色彩的古代南宋世界。

在制作方面,该剧巧妙将AIGC动画与真人拍摄相结合,为重华的奇幻旅程注入了更多可能性。AI技术打造的磅礴战争场景与宋徽宗《瑞鹤图》的开篇画面,不仅强化了剧集的视觉冲击力,更令角色的穿越线情节透出更为浓郁的奇幻质感。

今年上半年,《傩戏》《墨韵新生》《釉色伊人》《祈安澜》《火焰驹》《白马百相录》等一批优秀非遗短剧上线并取得不错的成绩。这些短剧通过故事线索串联地方非遗,以内容引流促进旅游发展,并进一步带动相关衍生消费。

然而,非遗题材微短剧在快速发展的同时,也面临着多重挑战。

一方面,这类作品需在有限篇幅内兼顾非遗文化的深度呈现与剧情的吸引力,既要避免沦为"文化符号拼贴",又要突破传统非遗纪录片式的叙事框架,这对创作者的跨媒介叙事能力提出较高要求;

另一方面,商业化压力下,部分作品存在过度娱乐化倾向,可能导致非遗核心内涵被稀释,甚至引发文化误读。

此外,如何在短视频平台的碎片化观看场景中,建立观众对非遗的持续认知?如何平衡年轻化表达与文化传承的严肃性等问题亟需关注。

非遗微短剧的发展之路虽任重道远,但优质作品的涌现正成为破局的关键。未来期待更多创作者以"文化守正"为根基,创作更多既能引发年轻群体共鸣,又能守护非遗本真性的作品,让非遗微短剧成为连接传统与现代的数字桥梁,让千年文化在方寸屏幕间焕发新生。

-

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文由 “文化科技融合汇” 授权数艺网发布,已由本站编辑优化排版。 转载请务必在开头或结尾标注 “作者:XXX | 来源:数艺网”,尊重原创及授权权益。 并附上本页链接: 本站部分图文取自网络,如涉及侵权问题,欢迎通过微信 ID:d-arts-cn 告知。我们会立即核实并及时处理,感谢您的理解与监督。