- 0

- 0

- 0

分享

- 人人都是“阿凡达”:数字媒体艺术沉浸式设计社会效应研究

-

原创 2025-08-27

“沉浸”是 21 世纪10年代以来流行的热词。一直以来,相关商业新物种的出现、传统业态试图借力更新,再加上政策推动、市场认可,沉浸式产业的曝光度不断提高,人类似乎在短短几年便进入一个“万物沉浸”的时代。作为沉浸式设计重要组成部分的沉浸式环境空间设计,是人类进入体验时代的产物,其核心价值为“场景性价值”。本文属于设计艺术学与积极心理学结合的综合性交叉研究,从沉浸式环境空间设计的社会效应角度出发,探究其在促进个人成长、构建人际和谐以及助力经济发展等方面发挥的重要作用。

01 沉浸式设计的“前世今生”✦

沉浸式设计(Immersive Design)是以积极心理学[1]的心流(Flow)理论为基础的设计方式,即在设计时借助一定的技术和条件营建某种氛围,通过作用和刺激体验者的感知觉,令其达到沉浸其间、忘却他物的状态,在体验结束后获得满足感和幸福感。就沉浸式设计的实践行为而言,其实早已有之,比如庞贝古城米斯特里别墅(俗称神秘别墅)、希尼斯特别墅、罗马利维娅皇后别墅中能令人产生幻觉的壁画作品,就被视作沉浸式设计史上的首批作品。只是直到近十几年,才有了“沉浸式体验”“沉浸式设计”的提法。随着人类进入信息时代,仰仗于数字媒体技术制造幻觉、实现沉浸感似乎变得更加容易,比如“元宇宙”就属于典型的数字媒体艺术沉浸式体验空间。简单来说,沉浸式环境空间设计是当代沉浸式设计的核心组成部分,是以数字媒体艺术为背景和范围的设计方式、手段。

业界普遍将 2011 年改编自莎士比亚戏剧《麦克白》的浸入式戏剧《不眠之夜》视为当代沉浸式产业的开端。2013 年,王潮歌导演的大型情景体验剧《又见平遥》上演,开启了中国沉浸式演艺大幕。而国内公众对沉浸式艺术的了解,主要是随着 2015 年以来“不朽的凡高”感映艺术大展、英国兰登国际创作的大型互动装置《雨屋》、日本 teamLab 数字艺术展先后进入中国开始的。据幻境[2]在业内发布的《2021 中国沉浸产业发展白皮书》显示,2020 年中国沉浸式产业总值已达 60.5 亿元人民币,覆盖 12 大产业、41 类业态、1521 个项目。2021 年由于“元宇宙”一词的火热,“沉浸”一词也再获关注,因为从本质上来说,“元宇宙”就是一个平行于物理世界的沉浸式体验空间。

02 实现沉浸的内外因 ✦

业内普遍认为“沉浸式设计”出自由威廉·立德威(William Lidwell)等人撰写的《设计的法则》一书。

不过书中并未直接出现“沉浸式设计”一词,而是简单列举了150个设计原则,沉浸是为其一。该书提到设计中的沉浸原则源于美国心理学家、积极心理学奠基人之一米哈里·契克森米哈赖(Mihály Csíkszentmihályi)在 1975 年提出的心流理论。心流是指一个人完全沉浸在某种活动当中,无视其他事物存在的状态。这种体验本身会给人带来莫大的喜悦,使人愿意付出巨大的代价。

那么,如何实现沉浸—心流状态呢?一些人可能会觉得让体验者处在被设计得像游戏一样有趣或刺激的场景中就能实现沉浸,但事实并非如此,沉浸的实现是外因和内因共同作用的结果。

想要进入沉浸—心流状态,契克森米哈赖总结了八个内在因素

有望完成、目标明确、反馈及时

全神贯注、自愿投入、忘我状态

时间感变化、任务难度适宜、自控感

但是在各种具体活动中,这些要素并不能总是全部具备,而通常只具备数目不等且相互关联的因素。比如面对即将挑战的任务难度和技能之间的平衡,需要一个人知道他必须做什么(目标明确)以及在做这件事上有多成功(反馈及时),而技能和任务之间的契合度正是使人产生心流体验的核心、前提。另外,契克森米哈赖还指出,具有以下几种特殊人格特征的人可能更容易进入沉浸—心流状态。这些个性特征包括好奇心、坚持不懈、低自我中心、高活动率等。拥有这些人格特征的人被称为“自具目的的人”或者“具有内在动机的人”。而这就是获得心流体验的外在因素。

“没有任何音乐能够打动所有听众。”

——英国艺术社会学家提亚·德诺拉(Tia DeNora)

沉浸—心流状态的实现也同样如此——技术再炫酷,音乐再契合,氛围营造再精心,但因为主体技能不匹配、认知不到位或对高科技抱有排斥心理等原因,也无法产生心流、实现沉浸。

03 沉浸式环境空间设计的应用场景 ✦

沉浸式环境空间设计不仅是一种设计类型、设计方法,更是一种叙事哲学,对其的理解和把握需要有别于信息时代之前的其他设计类型。

沉浸式环境空间设计种类繁多、难以尽数,而且在现实生活中由于科技的发展,将其应用于新兴产业或与旧有业态结合而生成的新产品一直不断涌现。由于不同研究机构所秉持的分类标准有异,也导致了沉浸式环境空间设计类型的划分并无统一标准。目前来看,无论国际还是国内,沉浸式环境空间设计皆涉及 12 个产业,市场中最常见的品类包括展览、演出、游戏、餐厅以及创意体验(主要指在以上 4 类之外不太好归类的作品)。同时其应用场景广泛,大有“万物沉浸”之势,在文旅、展陈、教育、环保、艺术治疗等方面都发挥着重要作用。

沉浸式环境空间设计的核心价值是“场景性价值”,也就是说其最重要的价值并不囿于作品的科技有多炫酷、灯光多华丽、音效多立体,这些都只是其“相”,衡量其成功与否的最主要标准在于它能否动人、能否穿越表相直抵人心,让体验者在不知不觉之中被感动、被代入作品想要传达的主题和创作者想要讲述的故事之中,以达成“内外兼具”的整体性统一。而且,虽然沉浸式环境空间设计是以数字媒体为主要背景和手段,但并不意味着在具体的创作过程中会排斥非计算机类型的技术和手段。为了激发心流、实现沉浸,此类设计通常会“无所不用其极”,目标都指向一个方向——实现“场景性价值”,以此来营造一种润物无声却又极富侵袭性的气氛。

沉浸式环境空间设计应用广泛,不仅被用于一般性艺术活动中,而且常常介入一些如博览会、奥运会等的大型事件中,成为彰显主办国和主办方科技实力、传达人文理念、展现自我形象的有力手段。

美国工业设计师诺尔曼·贝尔·盖迪斯(Norman Bel Geddes)于1939 年被委任设计通用汽车公司在美国纽约世界博览会的“未来世界”(Futurama)展馆时,便将沉浸式环境空间设计应用于“未来世界”展馆的设计。“未来世界”展馆最终被设计成一个直径为 60 米的圆球,黑暗中环坐在活动座椅上的观众被传送带引领从 1960 年“未来世界”的半空中俯视未来城市、公路、交通系统。这样新颖的沉浸式观展方式让“未来世界”展馆成为那届世博会极受关注的热点,同时“突出了美国的技术和大众文化,在大萧条的困难年代里,极大地鼓舞了美国民众的民族自豪感”。

2010 年,上海世界博览会同样展现了数字媒体艺术沉浸式设计的无穷魅力。如果说被誉为中国馆“镇馆之宝”的数字媒体艺术动画版《清明上河图》因其属于单件作品而带给人的沉浸感较弱的话,那么国家电网馆主项目“魔盒”所营建的“六面影像、悬浮体验”720 度幻象空间,则让前来参观的体验者产生了深层的身心包裹感。

“魔盒”内径长宽为 14.9 米,高 13.9 米,六面墙共由 112 块总面积达 1100 平方米的 LED屏组成。在持续 4 分 50 秒的沉浸式视听体验中,整个“魔盒”仿佛在旋转,置身其间的体验者可以获得一种冲浪般的快感。“魔盒”的体验虽然属于裸眼沉浸,但实际上其沉浸原理仍然来自CAVE(Cave Automatic Virtual Environment, 洞穴式自动虚拟环境)。该系统由美国伊利诺伊州大学EVL实验室的卡罗琳娜·克鲁兹-内拉(Carolina Cruz-Neira)博士于1992 年 创 建,该虚拟演示环境至少由 3 面投影墙组成,借助三维跟踪器,置身此深度沉浸系统中的体验者不仅可亲密接触虚拟三维物体,还可以透过立体眼镜看到其他人。在当前的实际应用中,无论是需要借助可穿戴设备而实现的 XR(扩展现实)沉浸式还是裸眼沉浸式,要想对体验者的身心实现最大程度的包裹,体验现场往往需要打造一个封闭或半封闭的环形(当然不一定是曲线,也可以是直线)空间。

随着相关技术的提升、相关人才的涌现、产业以及市场的成熟,未来各个国家和地区间的数字媒体艺术沉浸式设计的竞争必将越来越激烈。这就要求相关设计更细化、更富创意,打造“高技术 + 高情感”的沉浸式环境空间设计产品,将是未来的发展趋势。其中一条可行之路就是到传统文化中寻找、汲取养料,并借助高新科技进行再创造,以一种鲜活的方式传承历史文化。今天,人类可以通过数字媒体艺术沉浸式设计来创造“活历史”。“‘活历史’是今日还发生着功能的传统,有别于前人在昔日的创造,而现在已失去了功能的‘遗俗’。”

令人欣喜的是,我国的相关从业者一直在不懈地探索、打造有中国气派、中国特色的沉浸式环境空间设计作品,致力于将中国传统文化、东方意境美学与高新科技进行有机结合。

2008 年 8 月 8 日晚,北京奥运会开幕式的点火仪式就是沉浸式环境空间设计的经典案例,以手卷这种中国传统艺术形式呈现。手持火炬的李宁被威亚吊起,缓缓升至鸟巢体育场顶部,他身后的大屏幕上出现一幅祥云画卷在其绕场奔跑的同时逐渐展开,不断呈现北京奥运会圣火传递的历程。

2022 年北京冬奥会开幕式现场,鸟巢中央由 4 万多块 LED模块组成的超大 8K 地面屏幕和其上方竖立的一块 8KLED 屏幕共同构成了一个数字媒体艺术沉浸式设计舞台。同时,结合动作捕捉、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、裸眼 3D 等多种技术,完美表现了雪花、二十四节气、黄河之水天上来等主题。这些技术让全世界观众即使不能亲临现场,也能沉浸其中,感受到中国人特有的浪漫。

04 沉浸式环境空间设计的核心价值与效用 ✦

1.提升个人幸福感,构建人际和谐

《2020 中国沉浸产业发展白皮书》将“沉浸式体验”定义为 :

“一种全新的网红型体验业态,常见于娱乐、展陈和文旅行业,可以为参与者带来炫耀、娱乐、社交、成长等不同维度的价值。”

从这一定义可以了解沉浸式(设计)产业是一项可以为体验者提供多种价值、可造福于人类的新兴产业。作为沉浸式设计重要组成部分的沉浸式环境空间设计同样是一种关乎快乐、幸福的设计方式,提升个人幸福感、构建人际和谐便是其核心价值。

刺激愉悦感和幸福感的方式与路径

每当人们获得某种愉悦体验时,就会把外界的感觉中枢(画面、声音、气味等)和内在的感觉线索(当时的想法和感受等)与该体验联系在一起。人们还会借助这些线索来思考怎样才能再次获得类似的体验。数字媒体艺术沉浸式设计基于人脑愉悦回路的工作机制,主要是利用数字媒体等技术、手段,营建出美丽的画面、动人的音乐、怡人的味道、炫酷的光效、如梦似幻的氛围,多维度地刺激体验者的各个感官,从而令其沉醉其间,获得幸福感。

愉悦体验的产生与多巴胺关系密切。人脑激活多巴胺的工作路径可分为两条 :

/ 一条属于基本的生存机制 /

其工作方式为 :信息(颜色、声音、形状等)→食物、水、性→多巴胺 。

/ 另一条属于社会生存的奖励机制 /

其工作方式为 :品牌[颜色、符号、产品(食物、水)、状态等 →自我(良好感觉)→多巴胺。

显然,数字媒体艺术沉浸式设计激活多巴胺、营建正面情绪遵循的是第二种路径。

为了获得愉悦感、幸福感,大脑会在事物和多巴胺之间建立联结,并对这种因果关系进行强化(学习)。这种强化又可分为正面强化和负面强化。所谓“正面强化”就是当某种行为发生之后会有规律地伴随愉悦感的出现,这一行为往往会得以加强、重复 ;所谓“负面强化”则是减轻或消除那些令人不舒服甚至讨厌的刺激。这两种强化方式反映在自我情感上则表现为人对美好的渴望以及对自我局限的抗拒。数字媒体艺术沉浸式设计的原则之一正是建立在人类这种趋利避害的天性之上。

打败精神熵,提供最优体验

人之所以渴求美好,主要是为了表达自我情感和意志,从而体验到自我存在感。换句话说,体验只是开始而不是目标,体验的目标是为了突破自身局限,达到更为理想和美好的状态。沉浸式环境空间设计的理论基础——心流理论本身指向的就是一种构建和谐、对抗无序的最优体验。“精神熵的反面就是最优体验。当发觉收到的资讯与目标亲和,精神能量就会源源不断,没有担心的必要……积极的反馈强化了自我,使我们能投入更多的注意力,照顾内心与外在环境的平衡。”熵的本质即一个系统“内在的混乱程度”,混乱程度越高,熵值也相应越高 ;反之,系统内部越有组织,构造越明晰,熵值也就越低,因此负熵就是非常正面的东西。

沉浸式环境空间设计的核心价值是“场景性价值”,通常它会利用各种技术和手段,将整个场馆打造成一个“黑盒子”。有时会在体验者进入场馆前特别设计一条狭长通道,为的是将此处与外界隔离开,让体验者在不由自主中被代入其中,暂时放下日常生活中的烦忧、无序。当体验者专注于体验项目,其时间感往往会发生改变(感受到的时间可能比现实时间长,也可能短),这就不难解释为什么很多人从体验场馆出来后,常会有时间飞逝的错觉。在这个信息繁杂、自媒体发达的时代,每天都有各种碎片化的信息充斥、冲击着人的大脑,注意力成为最稀缺的资源之一。

沉浸式环境空间设计的底层逻辑正是基于注意力经济——让人能够在一段时间去专注甚至忘我地完成一件想做的事。无论是去参与一部沉浸式话剧,还是体验一场沉浸式展览,甚至是通过穿戴设备和朋友进入 VR 游戏世界共同去打怪兽……都会让人进入心流状态,体会到掌控感、满足感,同时感受到个体之间配合的乐趣,这些都会为体验者带来正面能量。

增强情感联结,提升人际黏性

以心流理论为理论基础的沉浸式环境空间设计可以令个人得到成长,而作为社会主体的个人获得成长后,又会进一步促进人际和谐。可见,沉浸式环境空间设计在增强人际交往方面也扮演着重要角色。比如,在沉浸式秘密影院中,不仅每位体验者的体验都是独特的,而且在完成任务的过程中,体验者还需要和其他角色互动,共同完成一些活动,这非常有利于和谐人际关系的发展。因此,数字媒体艺术沉浸式设计的突出特点——交互性,不仅体现在体验者和作品之间的交互,也体现在各个体验者之间的互动。这一点同样在沉浸式话剧、沉浸式游戏等其他类型的数字媒体艺术沉浸式设计作品中得以充分体现。

在沉浸式环境空间设计展览中还有一个比较有趣的现象——往往很少有体验者单独前来,通常这类展览都很华丽、浪漫、神秘,适合情侣、朋友及家人互拍或合影,因此很多体验者都会组团前来。即便单独前来体验,通常也会请工作人员或其他体验者帮忙拍照或进行其他互动,因此也有人将参加此类活动视为一种特殊的社交方式。

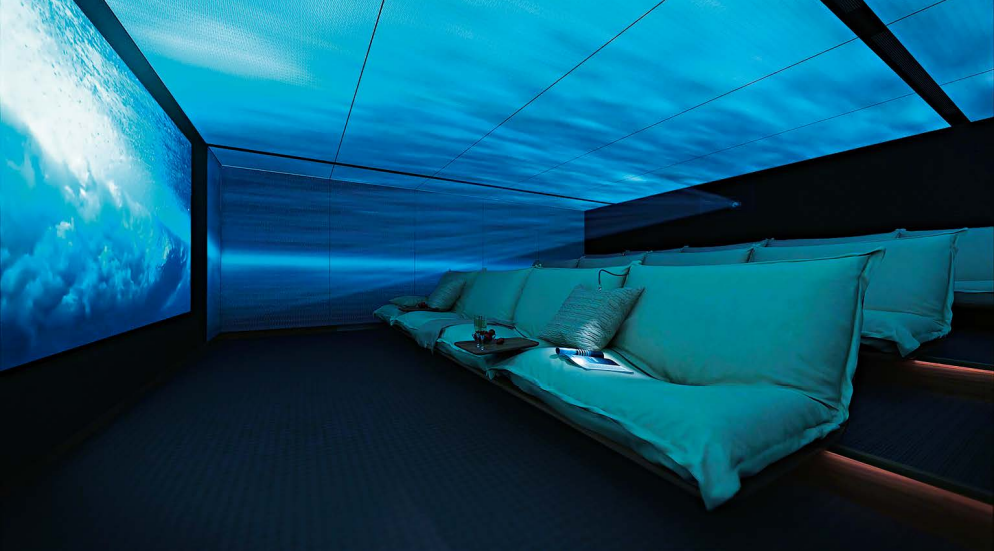

在新南威尔士大学交互式电影研究中心—参与者体验并深入了解最先进的沉浸式可视化应用和技术

沉浸式环境空间设计作品之所以能够促进人际交往,既与其理论基础相关,也与数字媒体艺术本身特性有关。“在最初的概念里,沉浸体验来自个体活动。现在,大家了解到,团体活动也可以带来沉浸体验。在一系列研究中,Walker(2010)发现,团体活动带来的沉浸体验比个体活动带来的沉浸体验更令人快乐。”在团体活动中,不仅需要个人的努力,而且更需要彼此配合、调整步伐,向共同的目标迈进。

此外,“交互性”本来就是各类数字媒体艺术的特点之一。

“艺术中的交互方法构成了五条并行路 :联结、沉浸、交互、转换和出现。包括创造新世界,观众可以积极地参与其建设。这就是网络空间、远程通信网络、远程呈现、虚拟现实和人造生命技术的世界,是网络边缘的生命,处于没有中心的联结空间中。”

——英国普利茅斯大学教授、国际新媒体艺术家

罗伊·阿斯科特

当具有交互性的数字媒体艺术与可以带来更大快乐的团体沉浸式体验活动相遇,强强联合,自然会使沉浸式环境空间设计形成极强的情感联结性,从而提高人际黏性,促进人类和谐关系的产生。

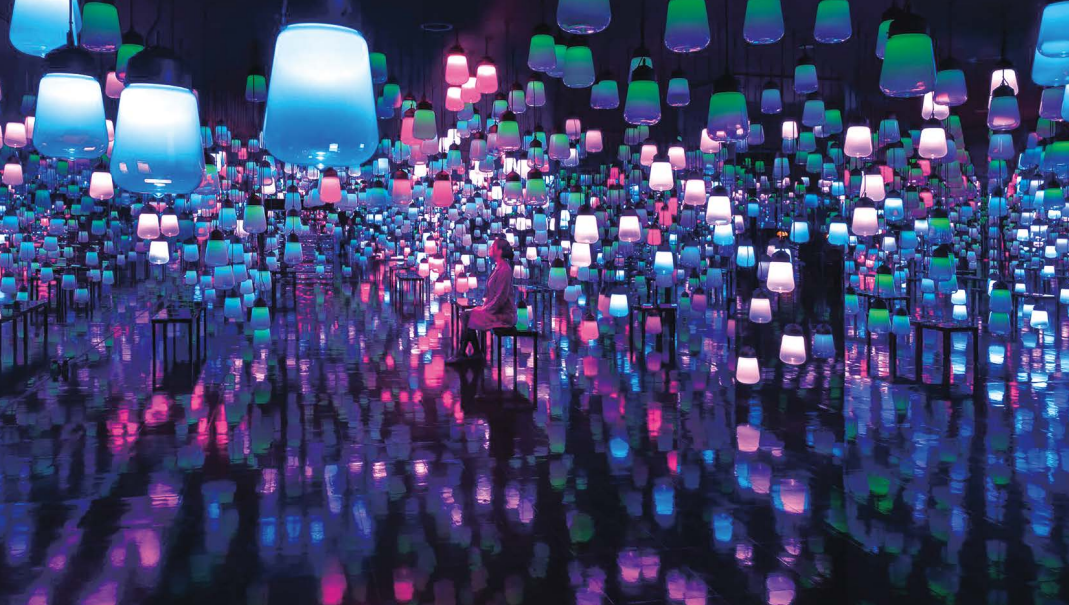

在沉浸式环境空间设计《呼应灯森林》(Forest of Resonating Lamps)中,当体验者站在呼应灯旁时,灯会发出亮光的同时还会释放出可形成共振的色彩,并以该盏灯为起点,光会再传播到相邻的两盏灯,依次下去,呼应灯间不断传递着相同色彩,直到所有呼应灯都亮起,于是开端再次回到第一盏灯。该作品中,当以某一位体验者为起点传播的光和以他人为起点传播的光相遇时,这位体验者可以感知同一空间中他人的存在。所有的灯看似随意地分散在各处,实则可以连成一条线,而且光线轨迹并不是完全按照预设路线展开的,而是随着体验者的动态及相互配合随机形成的。

2.营建“第三空间”,实现自我回归

沉浸式环境空间设计者通过运用以数字媒体为主的各种技术和手段刺激人的各个感觉器官,并通过特定环境、氛围的营建,将人们对时间、空间的常规感知改变,甚至使人失去自我意识,置身于一个不同于日常生活的“异度空间”。

“第三空间”今后指代那些被我们称为“非正式公共生活中的核心环境”。

——美国都市社会学家雷·奥登伯格 (Ray Oldenburg)

《了不起的最佳空间》(The Great Good Place)提出

“第三空间”概念

第三空间是对那些个人欣然参与的有规律性、可自主的各类公共空间的统称,它们属于家庭和工作之外的空间。逃避性是“第三空间”的突出特点,置身于现实生活中的人常会出现无奈、疲惫而脆弱的状态,而来到沉浸式环境空间设计营建的“第三空间”,则可以“我的空间我做主”,成为自己的主角,获得一种日常审美陌生化的奇妙体验。在这个空间里,你不必是谁的谁,你只是你自己,在这里你可以获得在家中无法获取的体验。

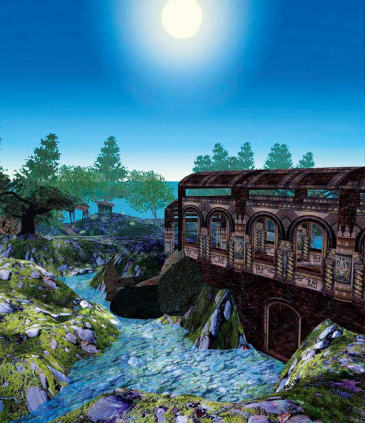

2018 年上海展览中心举办的消失边界的展览

打造了一种沉浸式的建筑环境

在沉浸式环境空间设计作品中,即处于“第三空间”时,体验者往往会具备双重身体(物理身体或肉身和化身)、双重大脑和双重目光,以便自由地往返于物理世界和数字世界之间。“化身”是沉浸式环境空间设计中的重要概念,但是它本身并不是信息时代的产物。其英文对照词为“Avatar”,该词通常指超自然力量。它们通过某种方式,以人类或动物的形态出现在人类世界之中。中国人最熟悉的化身,莫过于小说《西游记》中神通广大的孙悟空。当师徒落难、取经受阻时,悟空每每留下真身和一句“俺老孙去去就回”,化身便翻上几个筋斗,去寻救兵了。化身的神秘感为其赋予了无穷魅力,因而也成为各类文艺作品的表现对象。

典型案例当数加拿大导演詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)执导的电影《阿凡达》(Avatar)中,每一个阿凡达都是人类和当地土著人基因结合的独特物种,都有固定的控制人。当控制人睡在某种链接意识的机器中时,其肉身会静躺在机器上,但意识却会在阿凡达的身体中醒来。

“元宇宙”的脚步显然比“第三空间”走得更远——干脆在物理世界之外搭建了一个与之平行的虚拟世界,从而营建了一个“日常生活陌生化”程度更高的空间。大型开放式日常生活游戏《第二人生》(Second Life)就属于这样的空间。它属于早期“元宇宙”平台。在这个平台上开展的一切活动,与物理世界的日常生活既有联系,又充满陌生感,毕竟所有活动都是仰仗化身展开的。

20 世纪 90 年代

尼尔·斯蒂芬森(Neal Stephenson)的小说《雪崩》(Snow Crash)的面世,给了美国人菲利普·罗斯戴尔(Philip Rosedale)无限灵感。

1999 年

罗斯戴尔创办了一家名为林登实验室(Linden Lab)的公司,设想在现实世界之外搭建一个全新的“第二人生”。

2002 年

他用计算机创造了虚拟世界游戏《第二人生》。次年,游戏《第二人生》正式上线。

正如菲利普·罗斯戴尔(Philip Rosedale)在接受相关采访时所说的,“我们不仅仅在制作一个游戏,同时也建立了一个新的国度”,这个新的国度其实就是“元宇宙”(不过 2009 年由四川科技出版社出版的《雪崩》将“Metaverse”翻译为 “超元域”)。在《第二人生》里,人们可以开展相遇、对话、表演、旅行、购物、开会、研讨、上课、角色扮演等各种活动,“虚拟化身在广阔的虚拟土地和海洋间行走跳跃,他们也可以通过游泳或飞翔来移动位置”。

但是随着时间的推移,《第二人生》的很多问题也开始暴露,比如用户体验不直观、不成系统,缺乏对用户的分阶段引导设计,低完成度导致沉浸体验感不佳、未能把握智能手机普及化等。但无论如何,《第二人生》还是有理由被称作“依旧充满潜力的‘元宇宙’平台”,其优缺点对于“元宇宙”的进一步发展都具有重要意义。“创造了多重角色的‘第二人生’也许会是我们第一生命本体虚拟化生活中最重要的方面。最有深远意义的是虚拟实境的创造性,影响了我们对自我的感觉、个性的突变、自我构建与发明意识延伸,使一个人能创造多个自我。”

无论处于“第三空间”还是经历化身体验,都会或多或少地促进人类的自我成长 :

/ 首先 /

对于个体的改变。在作品中,体验者的身体会受到高新科技的影响,被电子化、媒体化,即刺激物会引发体验者身体的变化,相关信号通过感觉神经反馈给大脑,大脑再做出相应感知并发生变化。当人们用身体来表达自己时,就会产生不同的想法,这是数字媒体艺术沉浸式设计最重要的积极意义之一。

/ 其次 /

促进人际间的交流与分享。数字媒体艺术沉浸式设计作品往往是开放的、自由的、无边界的。任何体验者的第二重意识、化身都可以弥散其间,特别是网络的介入,更使得各个体验者的思想、意识可以借助化身进行交流、分享、碰撞,甚至共同建构作品。

/ 最终 /

带来自我复杂性的提升和成长,这也正是心流理论旨在实现的幸福目标。

3.刺激就业,助力经济增长

“沉浸”作为一种设计方法和叙事哲学被广泛地应用于各个产业中,有数据表明它具有强大的“吸金”能力和市场潜力,对促进国家经济发展发挥着重要作用。针对这一点,国家相关部门近年曾先后出台《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》等若干政策,对包括数字媒体沉浸式设计在内的高科技文化产业予以大力扶持、鼓励。

此外,由于沉浸式环境空间设计相关作品的完成需要团队作业,因此团队需要集合多种技能人员,包括项目指导者、技术专家、技术撰写员、艺术家或设计师、视频制作者、声音制作者、界面设计专家等。其中,包括数字媒体沉浸式设计师在内的很多工种都属于新兴职业,他们需要负责所有可视内容,包括从单个图形单元到整个项目的风格或“外形”。目前看来,数字媒体沉浸式设计相关产业就业缺口很大,相关创作队伍和人才的需求量大,其蓬勃发展将能有力促进就业。

05 结语 ✦

“虚拟现实”一词的提出者——美国计算机科学家杰伦·拉尼尔(Jaron Lanier),在墨西哥华雷斯城读书时,一次在校园里偶然看到荷兰画家希罗尼穆斯·博斯(Hieronymus Bosch)的三联画《人间乐园》,一下就沉浸其间、难以自拔。虽然很难说这幅作品对拉尼尔后来走上虚拟现实创作有多大影响,但至少这件充满荒诞、魔幻色彩的画作可以证明,人类对于以幻觉制造为手段的沉浸式设计的探索脚步从未停止过。

沉浸式环境空间设计的特性众多,如交互性、逃避性、游戏性、私密性等,但其核心仍是一个“人”字,是以人为本的艺术设计类型。

沉浸式环境空间设计能够营造幸福感、促进人际友爱,其蓬勃发展也会促进经济发展和就业顺畅,这些都是其为解决民生问题而发挥重要作用的表现。

每一个时代都会产生与当时的社会、经济、文化等关系密切的艺术样式及艺术设计类型,人类不断寻找着可以安放自己心灵的“艺术乌有乡”。对于身处信息时代的我们来说,数字媒体艺术沉浸式设计无疑属于这个时代的美丽“乌托邦”。仰仗数字化身,人人都可以成为那个“仰俯自得,游心太玄”的阿凡达。

注释:

[1] 积极心理学的研究方向是以幸福感为核心的积极心理体验,积极情绪、积极特质、积极组织系统是其三大基石。积极心理学在心理学领域具有里程碑意义,是一门从积极视角来研究心理学的新兴科学。2000 年,心理学家马丁·塞利格曼(MartinE.P.Seligman)与米哈里·契克森米哈赖在《美国心理学家》上刊登了《积极心理学导论》一文,明确指出了积极心理学的使命和作用。

[2] 幻境是中国沉浸产业联盟联合发起单位、ACSC 文化与旅游研究院沉浸产业研究员单位,曾主导策划多个全域沉浸项目,研发、维护沉浸产业数据库,从 2018 年开始策划并编撰《中国沉浸产业发展白皮书》,策划并主持中国首个沉浸项目投资运营论坛。

参考文献:

[1] 立德威 , 霍顿 , 特勒 . 设计的法则[M]. 栾墨 ,刘壮丽 , 译 . 沈阳 : 辽宁科学技术出版社 ,2018:106.

[2] 契克森米哈赖 . 心流 : 最优体验心理学[M]. 张定绮 , 译 . 北京 : 中信出版社 ,2017:67.

[3] 王受之 . 世界现代设计史[M]. 北京 : 中国青年出版社 ,2015:208.

[4] 费孝通 . 论人类学与文化自觉[M]. 北京 : 华夏出版社 ,2004:94.

[5] 幻境 .2020 中国沉浸产业发展白皮书[EB/OL].(2019-11-22)[2021-05-18]. http://illuthion.com/talks/ciid2020whitepaper/.

[6] 薛定谔 . 生命是什么:活细胞的物理观[M]. 张卜天 , 译 . 北京 : 商务印书馆 ,2018:75.

[7] 卡尔 . 积极心理学[M]. 丁丹等 , 译 . 北京 : 中国轻工业出版社 ,2018:126.

[8] 阿斯科特 . 未来就是现在[M]. 周凌,任爱凡,译 . 北京 : 金城出版社 ,2012:185.

[9]OLDENBURG R. The Great Good Place.Cambridge:Da Capo Press,1989:41.

[10] 崔亨旭 . 元宇宙指南 : 虚拟世界新机遇[M].宋筱茜 ,朱萱 ,阚梓文 ,译 .长沙 :湖南文艺出版社 ,2022:74

作者简介

孙玉洁

——

艺术学博士 现任教于浙江经济职业技术学院

西北工业大学太仓长三角研究院国际设计研究中心沉浸式设计研究专家

END

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “设计与艺术连环计” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。