- 0

- 0

- 0

分享

- 董甜甜 | 中华优秀传统文化在数字艺术中的国际表达

-

原创 2025-08-27

中华优秀传统文化在数字艺术中的国际表达*

董甜甜

[文章来源]:《艺术百家》2023年第5期

摘要:数字艺术作为中华优秀传统文化在国际传播中的关键载体,其准确恰当的表达是高效传播的前提和基础,对展现可信、可爱、可敬的中国形象,推进中华文明走向世界具有重要意义。首先要从内容与认知层面,对中华优秀传统文化符号进行数字可表达性和数字可传播性的“强符号”筛选,实现从“强符号”到“强认知”的目标诉求。其次要从审美与接受层面,以精彩的数字化艺术表达超越受众审美“期待视野”,并以多样化的数字艺术表达促进审美的艺术接受,实现中华优秀传统文化被进一步接受的目的。最后要从理解和共情层面,明确“他者”的主体地位,以“可沟通”的数字艺术语言实现与其对话,巧借“他者”的民族文化外衣讲好中国故事,在潜移默化中完成受众的理解与共情。论文以环环相扣的受众接受逻辑过程推演,为中华优秀传统文化在数字艺术中更准确、更自然、更真切地表达,实现柔性传播提供参考。

关键词:中华优秀传统文化;数字艺术;国际表达

习近平总书记在中共二十大报告中提出了“增强中华文明传播力影响力”的明确要求,并强调要“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象”。[1]116 这不仅是在国际传播内容、机制及目标等方面对讲话的系统性高度凝练和理论升华,而且将加强国际传播建设、构建国家形象、强化中华文化感召力上升到了重要的战略高度。中华优秀传统文化作为中华文明的文化精髓及核心精神标识,一直是当下国际传播建设的重要议题,尽管学界关注度较高,也取得了相应成果,但对于国际传播起关键作用的国际表达研究还较少,尤其是对当下全球数字化语境下数字艺术的国际表达的研究更少。互联网发展迈入更高阶段、人工智能深入人们生活、多媒介共生传播生态的形成等,都说明我们已进入了智媒时代,这为中华优秀传统文化的国际传播带来了新的挑战,同时也提供了得天独厚的发展机遇:青年群体成为最核心最广泛的传承力量,以社交为导向的社群传播带来多层次多维度的强传播力,以数据为核心的智能技术提供更全面更精准的科技支撑,媒介共生的场景革命拓展更丰富更广阔的传播空间,等等。因此,顺应时代发展,借助数字化“东风”,深入挖掘中华优秀传统文化数字艺术的国际表达,不仅是对相关研究的发展和补充,更是对其进行创造性转化、创新性发展,建设国家形象的重要路径。文章从受众角度的内容与认知、审美与接受、理解与共情的传播逻辑层层推进,对中华优秀传统文化在数字艺术中的国际表达进行多维度、深层次的研究,探索更加准确、鲜活的国际表达、国际传播路径。

一、 内容与认知:“强符号”筛选下的传统文化

数字艺术的内容选择

在国际传播体系构建过程中,国际性表达的效果,从某种程度上说,决定了受众的理解和接受的最终传播效果。而恰当的传播内容选择不仅是国际性表达的首要条件,更能为跨越文化鸿沟、减少海外受众认知障碍,提高受众认知水平发挥关键性作用。由北京师范大学文化创新与传播研究院与国际著名调研平台Survey Sampling International(SSI)完成的针对十个国家的青年群体的调研《外国人对中国文化认知与意愿》显示:“有78.4%的受访者对于中国文化的整体认知水平处于初级阶段,认识或者了解的中国文化符号相对较少。”[2]37尽管当下中国国家形象不断提升,但文化被认知程度仍较低。而西方作为国际性表达建构的目标主体,是典型的“低语境”国家——在传播上偏好以更多的信息、更直接的方式“清晰而巧妙地表达自己”[3]143;重内容而轻语境,强调传播的高效性。而作为“高语境”国家的中国,更习惯强调语境而非内容,追求“含蓄的表达和交流方式” [3]143;一些中华传统文化的对外数字艺术作品往往存在内容信息模糊、过于追求意蕴的隐晦表达,对传统符号不加筛选、缺乏典型性和传播力等现象。这种明显不适合于西方“低语境”文化的表达、传播方式,也致使受众无法理解中华传统文化的数字艺术表达,对中华文化认知程度较低。

传统文化的传承和传播一般分为文化的留存、文化的抉择、传统文化再创新三步。文化的留存是指传统文化的保存,是传播的基础。而有效的传播,尤其是异国文化的传播、文化的抉择就显得尤为重要。这在本质上类似于本雅明的翻译理论,他认为文化传输是从“遴选”到“转义”再到“输出”的过程。中华传统文化符号是一个复杂的集合体,尤其是对于具有五千年历史、五十六个民族的中国来说,其广义性和复杂性可想而知。文化符号不仅包含建筑、艺术品等物质文化符号,还包括思想观念、制度等方面,如道家思想、风俗等精神文化符号。同时,传统文化本身具有无形、渐变、隐性度高等特性,是只可意会不可言传的。所以,不加强化和筛选的庞杂符号,必然缺乏相应的识别度和记忆点,极易造成海外受众的认知模糊。因此,有意识地进行文化抉择,选择具有鲜明中华传统特色的元素符号,创新数字艺术形式以融入海外传播语境,不仅是数字艺术国际表达的前提基础,更对强化“他者”对中华文化、中华文明的认知力度,提高传播效率有积极意义。

所以,面对蔚为壮观的中华传统符号系统,只有筛选出真正的“强符号”,才能实现强传播。“强符号”是指“在现代传播中传播能力最强、传播效果最好的一部分符号,是进行国际传播的有效途径”[4]13。如同由寿司联想到日本,可口可乐代表美国等,它们都是在传播中形成的典型强符号认知意象。2012年北京大学牵头对美国、俄罗斯、德国和印度进行“中国文化印象”调查,调查结果显示,“长城、中国烹调、龙、中国功夫成为代表中国的世界级符号”[5]77。2015—2016年“外国人对中国文化认知和意愿”的调研表明,“中国文化符号认知指数最高的三个文化符号是:长城、竹子、和谐”[2]37。2020年发布的《中国国家形象全球调查分析报告(2019)》显示,“海外受访者认为最能代表中国文化的仍是中餐(53%)、中医药(47%)和武术(43%)”[6]94可见,时间的推移也许会引起符号认知的部分变化,但有些符号始终是被大众所熟知和喜爱的,如长城、功夫等,它们正是典型的“强符号”。而在此“强符号”基础上进行丰富多样的数字化艺术形式创新,不仅易于被接受和理解,也更能打造“强记忆点”,实现海外受众“强认知”。

1.“强符号”筛选的数字可表达性

中华优秀传统文化的“强符号”筛选,除了要确保传统文化符号具有正面性、典型性和普世性价值等前提条件外,还应确保其拥有高度的数字可表达性。也就是说,筛选出的“强符号”应首先适用于数字艺术的创新转化,使之易于被抽象提炼,并进行视知觉层面的数字艺术的多样化表达。互联网是海外受众认知中国文化的首要信息渠道[7]32。中华优秀传统文化只有具有高度的数字可表达性,才能适应多样化的数字化传播方式,在高度发展的数字传播矩阵中发挥最大效能。2016中国杭州G20峰会不仅向世界展现了中国的大国风范,更以无处不在的“强符号”彰显文化自信。但最具普适性、现代化和国际化表达特质的,要属会标设计。峰会会标以抽象的江南水乡的桥作为杭州和中国的象征载体。《马克·波罗游记》将杭州称为“千桥之城”,桥是杭州的灵魂,桥也巧妙地体现了连接双边、共建互利共赢对话机制的峰会理念。会标倒影体现了中国人的虚实、阴阳哲学观念;隶书“中国”印则如画龙点睛般彰显中华民族强大的民族自信和文化自信。由“江南水乡的桥”、印章等“强符号”构成的标志也更具典型性和识别度,成为一个新的“强符号”并以数字艺术形式走向世界,在互联网、电视、微视频、社交媒体等多样化的数字媒介矩阵中实现接受效果最大化。G20峰会标志以适应于数字化艺术转化的“强符号”,创造性地展现了中华文化的独特魅力,产生了极大的国际影响力,是非常成功的国际表达案例。

2.“强符号”筛选的数字可传播性

表达的最终诉求是为了更好的传播。因此,在适应于数字化艺术转化和表达的基础上,中华优秀传统文化的“强符号”还应在数字化语境中具备较强的国际传播力。

一方面,要在典型“强符号”的前提下,选择那些在海外主体受众中具有较高熟悉度和接受度,并能代表中华传统文化和民族内涵的符号元素,如榫卯、故宫等。这些典型“强符号”不仅更易被理解和接受,有效降低受众认知成本,更能在互联网快速、高效的传播优势下,增加认知记忆点、提高识别度,实现由“强符号”到“强认知”的目标诉求。同时,将熟知的典型符号作为切入点,以之为中心层层递进,更便于有节奏地推进其他相关元素符号的认知,在循序渐进中稳步推动传统文化的国际传播。如故宫出品的《韩熙载夜宴图》App,正是利用人们对这幅名画的熟悉程度和接受度,以此普及和传播此画中的故宫博物院保存的相关文物器具。观众在看画时,点击感兴趣的器物标识便可浏览相关更为深入的知识。这种方式显然比单纯的文物展览更吸引人,也更易获得认可,传播力也自然更强。因此,“由熟悉到陌生,增强‘代入感’,从海外受众熟悉的题材切入,逐步引入更多关于中国的历史人文知识”[8]28,才能更易实现“以点带面”的传统文化内容拓展,大大提升传播效果。

另一方面,还应充分利用智媒时代去中心化的节点优势,把握传统文化的相关热点元素,通过“强符号”的关注热度与高度发展的互联网语境下被充分调动的民众节点传播优势,使之相互作用,在大众微传播热潮中实现“爆点”传播。2022年冬奥会顶流“冰墩墩”以憨态可掬的熊猫形象征服了世界,让无数人为之疯狂,其展现出的浪漫自信、开放包容的中国形象也在全球范围广受好评。这不仅得益于熊猫本身就是有较高海外接受度的“强符号”,符合现代审美的创新形象受到大家喜爱,更重要的是其作为冬奥会吉祥物在冬奥会的超高关注度和曝光量之下备受瞩目,成为大火的国际“网红”,由此带动的相关讲述奥运精神、中国故事,展示中国形象的数字艺术作品,如短视频、纪录片等,尤其是以其为创作对象的传统艺术作品,如剪纸、书画等,都在此爆炸式的传播浪潮中备受关注。如果说“冰墩墩”只是传统文化表达的载体,那么同样受欢迎的冬残奥会吉祥物“雪容融”,则正是以传统符号本身(大红灯笼)为灵感的国际表达。但不论是“冰墩墩”还是“雪容融”,都是关注度较高的热点元素,借其东风进行优秀传统文化数字艺术的国际表达,无疑都是“爆点”传播的最佳引线。中华优秀传统文化的国际接受与传播从来不是一蹴而就的,我们必须循序渐进,把握时代优势,以恰当的内容、更自然的数字艺术国际表达方式提升和强化受众认知水平,为高效传播赋能,为异质文化圈的接受铺路。

图1-2:2022年北京冬奥会吉祥物冰墩墩与雪容融

二、 审美与接受:“期待视野”下的

现代性数字艺术表达

如果说从数字化传播角度以“强符号”实现对传统文化内容的必要筛选,是数字艺术强化受众认知、进行国际化表达的必要和前提条件,那么,对已选符号进行现代性的数字艺术表达以满足受众的“期待视野”,尤其是数字艺术自身呈现出的与传统艺术不同特质的“期待视野”,并借助数字化传播语境优势,以高水平的审美表现实现传播内容的进一步接受,则是中华优秀传统文化在数字艺术中进行国际表达的关键环节,更是在跨文化传播中达到良好传播效果的中间步骤。

“期待视野”源于接受美学的理论研究,是一种20世纪60年代产生的文学理论,主要是对读者在阅读过程中的能动性进行研究。以伊塞尔、姚斯为代表的康斯坦茨学派,在现象学和解释学等理论学说的基础上提出了“读者中心论”,并“建立了以期待视野、文本未定性等为主的一整套概念体系,促使文学研究发生范式转移”[9]11。他们从社会心理学角度出发,认为读者应得到作者的充分考虑和尊重,尤其是在文本创作中,作品与作者的相互关系以及作品、作者、读者三者间的动态交往过程应受到重视。至20世纪70年代,接受美学也蔓延到了艺术领域,“艺术研究的中心从艺术家、艺术作品转移到艺术欣赏者。艺术理论界逐渐形成了艺术欣赏不是被动的审美感受,而是对艺术的创造性审美这一共识,艺术欣赏者被真正地扶上了艺术主体的地位”[10]107,文化研究之父斯图亚特·霍尔从“文化循环”的角度,进一步明确了艺术传播中受众的主动性。可以说,艺术接受效果实际上是在艺术家和受众共同作用下完成的,受众的作用甚至更为重要。

因此,受众作为极具主动性的主体而言,更会对中华优秀传统文化的数字艺术作品产生一定的期待,即接受美学的“期待视野”。而中华优秀传统文化国际传播效果不理想的核心原因正是其无法进入受众的“期待视野”。青年群体作为数字艺术的主要国际受众,不仅受过良好的教育、拥有较高的美学素养,对传统文化相关的数字艺术作品也有更高的审美“期待视野”。同时,在高度发展的数字化语境下,“数字艺术的接受活动中的审美期待相对于传统艺术或者说广义的艺术接受行为中的审美期待,在包括接受目的、接受方式、接受心理等方面也产生了一些明显的变化”[11]189。因此,关注数字艺术的自身审美期待特质,在充分了解受众、尊重受众的基础上,以更高水平的艺术表达满足并超越受众的审美“期待视野”,正是中华优秀传统文化在数字艺术的国际化表达中所应追求的目标。

1.以精彩的数字艺术表达超越审美“期待视野”

以精彩的数字艺术表达超越审美“期待视野”,即对选定的传统文化“强符号”进行形态语言上的现代提炼,并在精彩纷呈的动态呈现及视觉吸引中再现传统文化之美,以满足受众对中华优秀传统文化在数字艺术审美期待上的美学要求。对筛选过的传统文化符号进行高品质的数字化艺术表达,是海外主体受众在美学层面实现“期待视野”满足、超越、接受的需要,是智媒时代的“眼球经济”法则第一眼审美吸引的要求,是艺术接受顺利进行的基础,也是优秀传统文化数字艺术表达的关键。

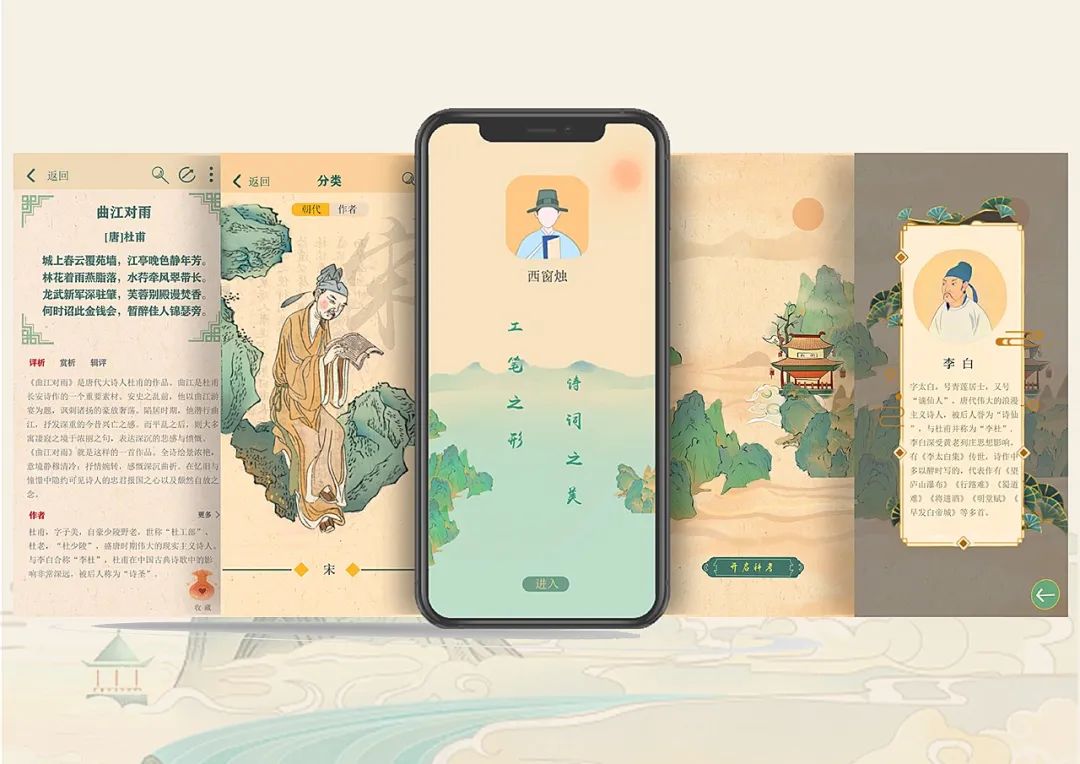

一是对传统符号元素进行提炼和重构,以设计等手段创造具有现代性的视觉形态语言,以此将内在、抽象的民族性灌注于数字艺术作品中。在对符号的分解、打散的“破”中把握民族精髓,在艺术创新表达的“立”中展现现代生命力,即“先破而后立”。以“西窗烛”诗词App为例,其启动界面书法字体“西窗烛”三个字搭配古典色彩中的赤红色作底色,营造出简洁大气、极具古典韵味的视觉感受,绢纸般的首界面上呈现着两行苍劲有力的竖排诗词书法,末尾诗人名的“窗”字又如点睛之笔的印章,营造出古朴雅韵又不失灵动之感。整体视觉画面简洁而现代,浓浓的古雅意蕴与古诗词回味悠远的格调相得益彰。这正是从印章、书法、绢纸及与诗词中提取和提炼相关元素符号,在简洁大气和古朴隽雅中实现视觉语言表达的最佳美学方式。

图2-1:“西窗烛”诗词App

二是以不断变化的视觉动态、丰富的互动形式等,为受众带来与传统艺术完全不一样的审美体验。这既是数字艺术最大的优势和特点,也是在数字技术发达的文艺生产与传播环境中,期待视野与其指向作品的关系向生产和消费的供求关系的转化——对受众天性的满足、情绪的发泄等需求层面的满足和超越。如“榫卯”民艺App,正是以吸引大众的游戏形式让受众在趣味互动中了解真正的榫卯制作工艺,使大众在古色古香的视觉韵味中、手指点触的深度参与中,感受到传统匠人的工匠精神和传统技艺的精妙绝伦,满足受众对传统文化数字艺术的期待。

三是充分利用光影渲染、声音营造、现实虚拟等技术手段,打造超越视觉的深度感官吸引力,以“活”起来的传统文化数字艺术形式为受众带来更加真切的体验,使之跨越时空的阻碍、文化的隔阂,在虚拟与现实的交汇空间中,更深切地感受传统文化文脉在历史长河中缓缓流淌,感受中华文化的魅力、中华文明的厚重。2023年5月,中央广播电视总台“央博”数字文化艺术博物馆“何以文明——中华文明探源工程成果数字艺术大展”在京启动。“展览首次利用数字化技术构建移动化、全沉浸、交互式的时空框架,实现‘崇龙尚玉’红山遗址、’文明圣地’良渚遗址等10个中华文明探源工程重点考古遗址复原的线上展出,通过自由探访文明成果、亲身体验祖先生活,再现‘中华何以五千年’的伟大辉煌。”[12]由此带来的强烈感官震撼和情感体验,显然更利于传统文化在思想层面的传达和接受,是能更好回答“华夏大地何以中国、中华民族何以伟大、中华文明何以不朽”这个问题的国际语言和表达方式。

2.以多样化的数字艺术表达促进审美的艺术接受

如果说传统文化在视觉层面的数字艺术表达是“期待视野”在审美上的满足和超越,那么下一步最大范围实现其艺术接受则十分重要。因此,以多样化的传统文化数字艺术表达适应碎片化的数字传播语境,满足受众在超时空场域下的“期待视野”,并在立体化媒介矩阵中调动受众的节点传播主动性,实现最大范围、最广泛意义的国际传播,才能实现更高程度的艺术接受。短视频、微信、微博等移动媒介对人们生活的深入渗透,早已成为全球范围内的共同特质。除了在博物馆等固定场所打造的传统文化沉浸式艺术形式外,更应该考虑那些“短平快”“小而美”的传统文化数字艺术作品来匹配拥有主流受众群体的移动媒介,以满足其快速获取、随时可达的现实需求。同时,在内容上也应坚持“内容简明、重点突出”的原则,使受众在不受场景限制,快速抓住核心要义,短时间内完成艺术内容体验。《如果国宝会说话》这部微纪录片就是成功彰显这一要义的典范。其一改以往纪录片对中华优秀传统文化冗长拖沓的故事化内容的呈现方式,以突出文物特征的简洁讲述方式找到了与青年主体受众的话语连接;在展现国宝太阳神鸟金箔时,那句“这款美瞳我要了”,打碎了文物高高在上、遥不可及的空间距离感,跨越时空阻隔,走进了青年受众的现代世界。正是这极具亲和力的视觉呈现和话语表达使文物及其背后的厚重历史、民族精神得以彰显。正如文化传播学者张同道所言,“让国宝站到年轻审美的前沿,为青年们的碎片时间提供了一个精致的文化选项,就连等一班地铁的时间也有了精神文化寄托”[13]。此外,虚拟数字人作为新的数字形式,在数字化语境中以独立人格、鲜活的表现力也为中华优秀传统文化的国际化表达增添新意。2023年9月新华网发布的亚运会创意视频《功成》,数字人莜竹与演员张晋,师徒二人以武切磋,以武交流,展示中华功夫的魅力精髓,找到了体育运动与传统功夫的共通之处,可谓“拳掌相交,刀剑相错;以武会友,以技服人;功夫亚运,风华杭州”[14]。活泼、生动、武功盖世的莜竹,不仅打开了虚拟与现实的次元壁,其行为更是针对年轻数字原住民的“破圈”行动。以“强符号”武术元素来展示杭州特质、中华文化、体育精神,本身就是一种更易被理解和接受的国际表达。

图2-3:纪录片《如果国宝会说话》主题海报

三、 理解与共情:“他者”视角下

中国故事讲述的情感升华

不论是对传统文化的数字艺术内容进行“强符号”筛选以强化和提升受众的认知水平,还是以现代性数字艺术表达让受众接受,都是为了在讲好中国故事中完成情感升华,实现理解和共情,在环环相扣的逻辑发展中,达到数字化传播的最佳效果。然而,本质上来说,传播行为如同人与人的交流,能否真正达到交流的目的,让对方理解并愿意接受,进而产生情感共鸣,其关键是能否站在对方的立场去思考和表达。而在中华优秀传统文化的跨文化传播过程中,天然存在的民族文化鸿沟、思维差异以及当下严峻的国际形势等,都表明要想在传播中潜移默化地传递民族精神、强化中华文化感召力,就需要在国际表达上尊重“他者”的主体地位,从“他者”角度去讲述中国故事。“在民族与国家关系中,‘他者’与‘自我’从对立到对话,也昭示着跨文化传播冲突到和解的历程。”[15]9从“他者”理论的角度来审视传统文化的国际传播历史进程会发现,它是在缺乏“他者”观照中不断发展起来的。尤其是在数字艺术的传播中,尽管数字艺术在视觉表达和技术呈现上都有显著进步,但向“他者”传播的过程长期以一种强势的单向传播方式,而非对话式的关注“他者”接受方式、接受能力、接受程度,必然很难走入“他者”内心,被其理解和接受,就更难谈共情和情感升华了,传播力也必将大打折扣。因此,在跨文化的数字化国际传播中,传播者能否真正充分尊重和了解“他者”,把“他者”的观照置入整个传播体系中来,是传播内容能否获得“他者”理解、达到共情、完成情感升华、实现最佳传播效果的关键。

1.以“可沟通”的数字艺术语言与“他者”对话

“沟通是不同的行为主体,通过各种载体实现信息的双向流动,形成行为主体的感知,以达到特定目标的行为过程。”[16]沟通的核心要义即为“信息的双向流通”。“可沟通”,即实现平等的双向交流。信息不仅可以被对方理解和接受,而且同时能收到相应反馈,在持续不断的双向互动中达成目标共识。但在传统文化的国际表达上,“长期以来是‘以我为主’的单向传播模式,缺少与听者的互动和交流;在传播内容上,功利色彩重,缺少细节,套话和空话较多”[17]27。这种无“沟通”的单向输出带来的不良后果就是,看似卖力宣传自身文化,然而实际上并没有关注跨文化传播中不同民族文化和国情下的认知鸿沟和对他国文化尊重的共情心理,更没有重视受众的反馈交流,因而流于“自说自话”、传播效果甚微,甚至出现被他国反感和排斥的尴尬局面。传统文化在数字艺术中的创新转化和表达也是如此。“就我们现有的较为经典的艺术产品特性而言,绝大多数还是在中国国内视野中打造的,具有国际视野的艺术信息表述方式和优秀作品严重不足,从而削弱了中国艺术在国外的影响。”[18]24因此,要以“可沟通”的数字艺术语言进行国际表达,在与“他者”的平等对话中讲好中国故事,在“他者”的理解和共情中满足其情感“期待视野”,实现柔性国际传播。

交互是数字艺术最显著的特质,也是“他者”主体地位的最直接体现,不论是数字游戏通过交互推进情节发展,或者阅读公众号之后随笔点评,还是观看网络综艺时忍俊不禁、发弹幕吐槽等,都是互联网赋予受众的交互权利,即“沟通”的机会。因此,“可沟通”的数字艺术语言建设需要从以下几下几个方面进行。

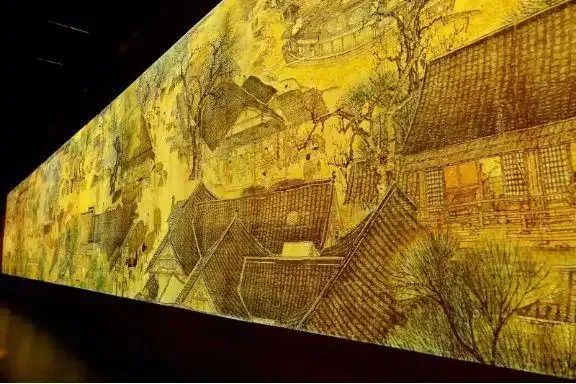

首先,需借助数字技术构建更加丰富的传统文化情景,在交互和叙事中实现“他者”的深度参与和情感融入。AR、VR、大数据等技术重新发掘、整合、复制、重现传统文化,同时也打造了深度沉浸的情景融合叙事场景。而在此情景构建基础上的自然交互无疑更让“他者”跨越民族文化的鸿沟,在无需多言的具身体验中感受到中华优秀传统文化的魅力。根据故宫博物院国宝级藏品张择端绘画而推出的数字艺术作品《清明上河图3.0》,除了以长36米、高4.8米巨幅互动长卷,以及画中的814个角色、83头牲畜等动态图像构建出逼真的效果外,还融合了多种高科技互动艺术,“构筑出真人与虚拟交织、人在画中的沉浸体验,可以让受众用看、触、听、赏、玩的方式与《清明上河图》进行多层次互动”[19]。孙羊店等五大展厅,更最大化地营造了展演的互动性和沉浸感,让受众真正看到、体会到北宋生活。“他者”在画卷不同章节的串联下,以第一视角真切体验汴京的生活百态。观众可以坐下喝茶,在孙羊店360度全息环绕的沉浸剧场中,听歌女琵琶弹唱,还能踏巷穿街,横渡汴河。而2021年底推出的“金陵图数字艺术展”,在巨幅《金陵图》的互动屏上呈现栩栩如生的古代南京人生活场景,不仅以全球首创的“人物如画”的方式,通过手环使观者一秒入画,在画中拥有自己的数字人物形象,与古画人物进行交流,还能以集卡做游戏的方式深入探索解读画中的民俗文化。“数字技术媒介打破了时空限制,‘他者’不仅在数字化艺术的情景再现中沉浸于传统名画之中,更以丰富的情景互动置身于媒介事件中,成为事件的参与者,获得了叙事的权利,成为媒介事件的一部分。”[20]182这种感官沉浸、情景交互叙事带来的深度融合,能更好传播中华传统文化的魅力、中华文化的强大感召力,这正是实现数字艺术表达的柔性国际传播方式。

图3-1:《清明上河图3.0》巨幅互动长卷

其次,“可沟通”的传统文化数字艺术语言还应重视“留白”的艺术效果,即以适当的“留白”数字艺术文本召唤“他者”对传统文化的预设想象。这既是对“他者”主体参与的尊重和引导,更能为其提供“对话”的空间和用心感受中华文化的机会。不论是传统文化App中的交互参与设计,李子柒短视频中“此时无声胜有声”的乡村田园意象呈现,还是《金陵图》“他者”深度互动下的叙事,这些都是传统文化数字艺术为“他者”思考留白,给“他者”动情以入口。这也能为“他者”打开一扇步入中华传统文化艺术之门,为其留下感受中华民族内在精神的想象空间,并最终实现“他者”对传统文化的认同和建构。

最后,建立“可沟通”的数字艺术语言,还需要充分利用数字化语境的高效性、实时性、超时空性等特质,关注与“他者”受众的互动,听取“他者”的声音并不断修正和更新,在良性的互动反馈中实现传统文化数字艺术的最佳呈现。比如颇受欢迎的故宫系列App,正是在持续不断的循环互动反馈中,完善其数字艺术作品;在有温度、有感情的国际表达中,获得更高的接受度。

2.巧借“他者”的数字艺术外衣讲好中国故事

巧借“他者”的数字艺术外衣讲好中国故事,即借用或结合海外主体受众的本土民族文化符号进行数字化艺术表达,以此遮蔽异质文化输入的本质,在更具亲和力和内隐性的国际表达中展示中华民族精神和传统文化精髓。同时,隐藏在其背后的相关文化层面的传播也必将更具渗透力和传播力。美国好莱坞电影大片借助中华符号元素的外衣向中国输入美式文化价值观,对中国青年产生很大影响,足以说明他们对“他者”数字艺术外衣运用的成功。不论是早期的美国迪斯尼动画《花木兰》将体现“忠君爱国、孝悌为先”中国传统文化精神的花木兰,改编成了一个“个性张扬、释放真我”的拥有美国价值观的花木兰,还是近些年来以大量中华符号元素堆砌出的、表现美国典型个人英雄主义价值观的《功夫熊猫》,它们都以自身文化和价值观结合“他者”民族外衣的隐藏式传播方式,代替强势单一的输出方式,带来了润物细无声的传播效果。这两部影片都在中国获得了极大的成功,美式价值观得以顺利输出,甚至一度让不少中国青年误认为美式花木兰才是真正的花木兰,可见“他者”数字艺术外衣的力量之强大。美国大片《死侍:我爱我家》在中国上映时,正值春节来临之际,其在宣传海报设计上,正是巧妙借用与节日气氛相关的传统文化符号,诸如糖葫芦、川剧变脸等与电影元素相结合。不仅影片海报内容借“他者”民族元素大大提高了中国受众对影片的好感度和接受度,而且海报营造的诙谐、逗趣的氛围也与电影主题相一致,而从“我爱我家”的片名翻译上也可以看出电影宣传方对中国受众“家”的情结与春节的情感联结的关注,这都为其抢占贺岁档电影市场发挥了巨大作用。在一定意义上说,这种国际性表达以对“他者”文化的尊重为前提,借助“他者”的民族数字艺术外衣传播自身文化内容和价值观,势必事半功倍。

图3-2:电影《死侍:我爱我家》中国区海报设计

手游《王者荣耀》之所以在海外大获成功,很大程度上是因为它在打入不同国家市场前,事先了解和认知当地的文化,加入本土性英雄的“他者”文化符号。因此,巧用“他者”的民族文化,真正从“他者”出发,走入“他者”生活和内心,更自然、隐秘地传输本民族的价值观,是中华优秀传统文化在数字艺术传播中讲好中国故事、实现情感升华的重要策略。

图3-3:《王者荣耀》海外版登顶巴西游戏榜榜首

四、结语

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是中华文明的关键基因密码,更是“深化文明交流互鉴,推动中华文化更好走向世界”[1]的源头活水。因此,在数字图像“狂飙”的高程度全球数字语境下,更应充分发挥时代优势、融合多媒介传播手段,拓展传播的广度和深度,从中华优秀传统文化中萃取和提炼中华文明精神标识;在国际传播中从受众角度,以当下最易理解和接受的数字艺术形式对其进行创造性转化、创新性发展,以合理的接受逻辑进行恰当的国际表达,实现其在数字艺术中的最大化接受和最高效传播。这不仅能收获最大的国际“流量”,更是智媒时代实现最强、最广泛传播的最佳路径。习近平总书记在二十大报告中进一步明确提出,要“加强国际传播能力建设,全面提升国际传播效能,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权” [1]116。中华民族的伟大复兴面临复杂国际局势,中国经济社会高质量发展面临新挑战,我们急需增强民族文化自信,提升国际话语权。而对中华优秀传统文化以更加生动、精彩的数字艺术形式进行准确、有效、鲜活的国际表达,是一种以中国现代式传播语态和话语体系来实现的国际传播路径,它是从“强制式嵌入”转向“诗性自觉”的自然浸润和融合的过程。这不仅能对内增强文化自信,凝聚民心,构建中华民族意识共同体,对外讲好中国故事,传播好中国声音,构建可信、可爱、可敬的中国形象,而且能增强国际话语权,让世界在中华文明的魅力中感知中国精神、中国价值、中国力量,有利于在中华文化走向世界的进程中,处理好民族性与世界性的关系,为持续践行人类命运共同体理念、创造人类文明新形态展现中国智慧。

※ 本论文为2023年国家社科基金项目艺术学一般项目 “中华民族记忆符号的数字化再现与传播研究”(23BA027);2022年江苏省社会科学基金项目“江苏形象与江苏文化的数字化国际传播研究”(项目编号:22YSB001)阶段性成果之一。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本内容由数艺网主动采集收录,信息来源为 “艺术与社会研究” 公开网络发布内容。第三方如需转载本内容,必须完整标注原作者信息及 “来源:数艺网”,严禁擅自篡改、删减或未标注来源转载。 并附上本页链接: 若您的内容不希望被数艺网收录,或认为此举侵犯了您的合法权益,敬请通过微信 ID:d-arts-cn 联系数艺网。我们将致以诚挚歉意,并第一时间为您办理下架或删除处理。